2014年11月25日

日本のタバコって高いのか?安いのか?

私は、今はタバコを止めていますが、10数年前までは一日2箱くらい吸っていました。いわゆるヘビースモーカーの部類に入るんですかね。

タバコはなかなか止められないと聞きます。私自身も、寝起きの一服に始まり、毎食後の一服、就寝前の一服がルーティンになっていたので、そんなに簡単に止めれるはずはない!と思っていましたが、ある事件が起こり、思い立ったら吉日で禁煙を始めたのですが、なっなんとその一回で禁煙に成功し、それ以来、1本も吸っていません。。。

それ以来、タバコに興味がないので、価格も全く知らなかったのですが、なので、現在タバコってどのくらいするのかな?と偶然通りがかりに自動販売機があったので、除いてみたら、、

セブンスターが460円なんですね(笑)。

私が吸っていた当時は、200円〜220円くらいだったなか? なので、現在は、10数年前に比べると、価格は2倍になっています。

毎日2箱数と、1000円弱しますので、高くなったなーと思いつつ、海外ではもっと高かったんじゃないかな?と調べてみると、

ノルウェーやアイルランドでは、1箱1000円以上するようです。また、以前、行ったことがあるイギリスやフランスでは、1箱700~800円、アメリカでは州や都市によってタバコの税額が異なり、同じタバコでも場所によって値段はかなり違うようです。

最も高いと言われているニューヨークのマンハッタンでは1000円以上、タバコ税が安い州では500円程度の所もあるそうです。

それに比べると、日本のタバコ価格は、世界全体からすると、まだまだ安いのかもしれませんね。

ネットで調べてみると、世界の喫煙率とタバコの値段をマルボロの価格で比較したデータがありました。

日本の価格、喫煙率とも、なんとなく中の上といったところでしょうか。

私自身、以前喫煙者だったので、偉そうなことは言えませんが、あのままずっとタバコを吸い続けていたら、どこか健康を害していたのではないかと思います。

事実、禁煙後、健康診断時の様々な数値が改善されました。

また、嗜好品なので、コストを負担(税金も)して吸う・吸わないは自由ですが、まわりの人に迷惑がかからないようマナーには気をつけていただきたいと思います。

止めたほうがいいとは思いますけどね、、、

タバコはなかなか止められないと聞きます。私自身も、寝起きの一服に始まり、毎食後の一服、就寝前の一服がルーティンになっていたので、そんなに簡単に止めれるはずはない!と思っていましたが、ある事件が起こり、思い立ったら吉日で禁煙を始めたのですが、なっなんとその一回で禁煙に成功し、それ以来、1本も吸っていません。。。

それ以来、タバコに興味がないので、価格も全く知らなかったのですが、なので、現在タバコってどのくらいするのかな?と偶然通りがかりに自動販売機があったので、除いてみたら、、

セブンスターが460円なんですね(笑)。

私が吸っていた当時は、200円〜220円くらいだったなか? なので、現在は、10数年前に比べると、価格は2倍になっています。

毎日2箱数と、1000円弱しますので、高くなったなーと思いつつ、海外ではもっと高かったんじゃないかな?と調べてみると、

ノルウェーやアイルランドでは、1箱1000円以上するようです。また、以前、行ったことがあるイギリスやフランスでは、1箱700~800円、アメリカでは州や都市によってタバコの税額が異なり、同じタバコでも場所によって値段はかなり違うようです。

最も高いと言われているニューヨークのマンハッタンでは1000円以上、タバコ税が安い州では500円程度の所もあるそうです。

それに比べると、日本のタバコ価格は、世界全体からすると、まだまだ安いのかもしれませんね。

ネットで調べてみると、世界の喫煙率とタバコの値段をマルボロの価格で比較したデータがありました。

日本の価格、喫煙率とも、なんとなく中の上といったところでしょうか。

私自身、以前喫煙者だったので、偉そうなことは言えませんが、あのままずっとタバコを吸い続けていたら、どこか健康を害していたのではないかと思います。

事実、禁煙後、健康診断時の様々な数値が改善されました。

また、嗜好品なので、コストを負担(税金も)して吸う・吸わないは自由ですが、まわりの人に迷惑がかからないようマナーには気をつけていただきたいと思います。

止めたほうがいいとは思いますけどね、、、

2014年11月20日

運転代行とタクシー代行

昨日は、地元久留米でご縁をいただき、経営指導のお仕事をさせていただきました。その後、西鉄久留米駅方面に向かう途中で見つけた看板が、

コレ。

運転代行とは、車ででかけ、飲酒をした場合に、本人に代わって車および本人を自宅まで運んでくれるサービスです。

私も、頻度は少ないですが、以前、時々利用していました。そうった運転代行業者は、ほとんどが専門業者さんだと思います。

一方、この写真は、タクシー会社が運転代行業に進出した「タクシー代行」の広告です。

こういったサービスを利用する際に、気になるのが「価格」です。運転代行の場合、ドライバーは2名必要なので、基本的にはタクシー料金より高くなると思いますが、タクシーのように基本料金等の規制はあまりないようで(このあたり、私自身知識があまりありません)、お店で呼んでもらうと、割引券がもらえることもあり、その場合、タクシー料金+αで済む場合もあります。

この広告では、タクシー料金+固定で1000円プラスですが、この金額が果たして他の運転代行業者に比べ、安いかどうかはよく調べてみないとわかりませんね。

また、駐車場所が、会社の近くや通勤経路上であれば、深夜の駐車料金にキャップ(上限)を設定しているところが多いので、そのまま車を置いてタクシーで帰り、翌日車をピックアップしたほうが安い場合があります。

さらに、折りたたみバイクを利用することにより、人件費を削減し(ドライバー要員が通常2名のところが1名で済む)運転代行を行っている業者さんもいます。

うーん、どれが一番コスパが高いか?ますます分からなくなってしまいますが、飲酒の場合は、とにもかくにも公共交通機関を利用し、終電までに帰路につくのが一番ということですね(笑)

ふう

コレ。

運転代行とは、車ででかけ、飲酒をした場合に、本人に代わって車および本人を自宅まで運んでくれるサービスです。

私も、頻度は少ないですが、以前、時々利用していました。そうった運転代行業者は、ほとんどが専門業者さんだと思います。

一方、この写真は、タクシー会社が運転代行業に進出した「タクシー代行」の広告です。

こういったサービスを利用する際に、気になるのが「価格」です。運転代行の場合、ドライバーは2名必要なので、基本的にはタクシー料金より高くなると思いますが、タクシーのように基本料金等の規制はあまりないようで(このあたり、私自身知識があまりありません)、お店で呼んでもらうと、割引券がもらえることもあり、その場合、タクシー料金+αで済む場合もあります。

この広告では、タクシー料金+固定で1000円プラスですが、この金額が果たして他の運転代行業者に比べ、安いかどうかはよく調べてみないとわかりませんね。

また、駐車場所が、会社の近くや通勤経路上であれば、深夜の駐車料金にキャップ(上限)を設定しているところが多いので、そのまま車を置いてタクシーで帰り、翌日車をピックアップしたほうが安い場合があります。

さらに、折りたたみバイクを利用することにより、人件費を削減し(ドライバー要員が通常2名のところが1名で済む)運転代行を行っている業者さんもいます。

うーん、どれが一番コスパが高いか?ますます分からなくなってしまいますが、飲酒の場合は、とにもかくにも公共交通機関を利用し、終電までに帰路につくのが一番ということですね(笑)

ふう

2014年10月27日

腰痛ってどうよ。

一、二年前から腰に違和感がありましたが、ここ最近、時々腰が痛くなることが増えました。

ウォーキングや、ジョギングではそう痛みはでないのですが、立ちっぱなしの状態でいると、どうも痛みがでるようです。

特に、交流会やネットワーキングで立ちっぱなしだと、屈む際に激痛が走ります。

先日開催されたFukuoka Global Venture Awardsの審査結果発表&交流会では、ほぼ2時間立ちっぱなしだったので、症状が悪化し、帰り道、最寄りの駅は雑餉隈なのですが、大橋で下車し、タクシーで自宅まで帰りました。

また、先週末は、九大医学部で、イノベーション人材系のプログラムの一コマを担当させていただいたのですが、1コマ90分立ちっぱなしだったので、腰痛が再発し、車に乗り込むのも一苦労でした。。。

そんなことをFBにアップしていたら、様々な方からアドバイスをいただきました。

◯◯整骨院がいい

まずは整形外科

〇〇鍼灸院もいいんじゃないか?

などなど。

物の本や専門家のコメントによると、ほとんどか、腰まわりの筋肉量の少なさ(鍛えていない)に起因するもののようですが、脊椎狭窄や椎間板ヘルニアの可能性もあるので、まずは整形外科での診断が重要みたいですね。

一方、私はカバンではなくリュックサックを使用しています。カバンより、リュックサックのほうが左右均等に荷重を分散できるということで利用しているのですが、あまり重い場合だと、前後方向への荷重のかかり方によっては腰に負担をかけることがあるかもしれないなと感じています。

いずれにしても、なんとか腰痛を撃退したいと思っていますので、専門的な知識をもたれている方、いい整骨院をご存知の方はご教示いただけると幸いです。

ウォーキングや、ジョギングではそう痛みはでないのですが、立ちっぱなしの状態でいると、どうも痛みがでるようです。

特に、交流会やネットワーキングで立ちっぱなしだと、屈む際に激痛が走ります。

先日開催されたFukuoka Global Venture Awardsの審査結果発表&交流会では、ほぼ2時間立ちっぱなしだったので、症状が悪化し、帰り道、最寄りの駅は雑餉隈なのですが、大橋で下車し、タクシーで自宅まで帰りました。

また、先週末は、九大医学部で、イノベーション人材系のプログラムの一コマを担当させていただいたのですが、1コマ90分立ちっぱなしだったので、腰痛が再発し、車に乗り込むのも一苦労でした。。。

そんなことをFBにアップしていたら、様々な方からアドバイスをいただきました。

◯◯整骨院がいい

まずは整形外科

〇〇鍼灸院もいいんじゃないか?

などなど。

物の本や専門家のコメントによると、ほとんどか、腰まわりの筋肉量の少なさ(鍛えていない)に起因するもののようですが、脊椎狭窄や椎間板ヘルニアの可能性もあるので、まずは整形外科での診断が重要みたいですね。

一方、私はカバンではなくリュックサックを使用しています。カバンより、リュックサックのほうが左右均等に荷重を分散できるということで利用しているのですが、あまり重い場合だと、前後方向への荷重のかかり方によっては腰に負担をかけることがあるかもしれないなと感じています。

いずれにしても、なんとか腰痛を撃退したいと思っていますので、専門的な知識をもたれている方、いい整骨院をご存知の方はご教示いただけると幸いです。

2014年10月24日

パートナーの異動に合わせて、働く仕組み(地銀編)

+++++

地方銀行64行は、行員が配偶者の転勤先にある別の地銀で働けるようにする仕組み作りで連携する。主に子育て世代の女性行員が使うことを想定している。全国各地の地銀は業務に通じた優秀な行員確保が共通の課題で、相互の人材受け入れ体制を整えて課題を解消する狙いもある。女性の社会参加は労働力人口の減少に直面する日本社会全体の目標にもなっている。金融界の試みが他産業の刺激になる可能性もある。

+++++

(日本経済新聞オンライン版より)

女性活躍推進は、現政権が目玉施策の一つとして押し進めているものです。そこで目にしたのがこの記事。

個人的にはいいな、と思った次第です。

福岡は、よくも悪くも大手企業の支店経済で成長してきた地域で、今でもそれは続いていると思います。ということは、パートナー(主に男性)の関東や関西地区から福岡への転勤により、仕事を退職せざるを得なくなり、市内で悶々としている女性が相当数いらっしゃるということです。

福岡の場合、関東や関西のように大手企業で総合職(いわゆる男性と同じような仕事)として女性を受け入れる企業はそんなに多くなく、働こうとしてもパート・アルバイトの場合がほとんどです。

なので、仕事をバリバリやってこられた女性が、パートナーの転勤、出産のタイミングで仕事を離れ、その後の仕事復帰ができずに社会との繋がりを失い、心のバランスを崩す方が結構いらっしゃるということをよく耳にします。

そういった問題を解決する手段の一つとして今回の地方銀行の取り組みは、非常に面白いのではないかと思った次第です。

ただ、想像するに、地方銀行を中心とする業界団体があるにしても、様々なグループがあり、ライバルグループ間で、こういった人材の流動化施策が本当に機能するのか、についてはいろいろ課題があるのではないかと推察されます。

たとえば、九州であれば、F銀行を中心とするグループと、NC銀行を中心とするグループがあります。転勤地に、所属していた金融機関と親しい関係にある銀行があればよいのですが、ライバルグループ系の金融機関しかない場合に、そういった人材を受け入れることが可能なのか?

うーん、難しい問題かもしれませんね。。。

とにもかくにも、いろいろ課題はあるとは思いますが、まずは「行動」「やってみる」ことが重要だと思います。

うまくいけば、他業界にも水平展開が可能なので、今後の取り組み状況に注目していきたいと思っています。

地方銀行64行は、行員が配偶者の転勤先にある別の地銀で働けるようにする仕組み作りで連携する。主に子育て世代の女性行員が使うことを想定している。全国各地の地銀は業務に通じた優秀な行員確保が共通の課題で、相互の人材受け入れ体制を整えて課題を解消する狙いもある。女性の社会参加は労働力人口の減少に直面する日本社会全体の目標にもなっている。金融界の試みが他産業の刺激になる可能性もある。

+++++

(日本経済新聞オンライン版より)

女性活躍推進は、現政権が目玉施策の一つとして押し進めているものです。そこで目にしたのがこの記事。

個人的にはいいな、と思った次第です。

福岡は、よくも悪くも大手企業の支店経済で成長してきた地域で、今でもそれは続いていると思います。ということは、パートナー(主に男性)の関東や関西地区から福岡への転勤により、仕事を退職せざるを得なくなり、市内で悶々としている女性が相当数いらっしゃるということです。

福岡の場合、関東や関西のように大手企業で総合職(いわゆる男性と同じような仕事)として女性を受け入れる企業はそんなに多くなく、働こうとしてもパート・アルバイトの場合がほとんどです。

なので、仕事をバリバリやってこられた女性が、パートナーの転勤、出産のタイミングで仕事を離れ、その後の仕事復帰ができずに社会との繋がりを失い、心のバランスを崩す方が結構いらっしゃるということをよく耳にします。

そういった問題を解決する手段の一つとして今回の地方銀行の取り組みは、非常に面白いのではないかと思った次第です。

ただ、想像するに、地方銀行を中心とする業界団体があるにしても、様々なグループがあり、ライバルグループ間で、こういった人材の流動化施策が本当に機能するのか、についてはいろいろ課題があるのではないかと推察されます。

たとえば、九州であれば、F銀行を中心とするグループと、NC銀行を中心とするグループがあります。転勤地に、所属していた金融機関と親しい関係にある銀行があればよいのですが、ライバルグループ系の金融機関しかない場合に、そういった人材を受け入れることが可能なのか?

うーん、難しい問題かもしれませんね。。。

とにもかくにも、いろいろ課題はあるとは思いますが、まずは「行動」「やってみる」ことが重要だと思います。

うまくいけば、他業界にも水平展開が可能なので、今後の取り組み状況に注目していきたいと思っています。

タグ :地方銀行

2014年10月23日

大学を擬人化してみた、が面白い

友人が、FBでシェアしたことで知った記事が「名大の立ち位置が気になる・・・大学を擬人化してみたⅡ 国公立編」。

最近では「就職に強い大学ランキング」「論文引用が多い大学ランキング」など、様々な指標で大学を格付けすることがよく行われています。

そんな中「大学を擬人化する」という点に非常に興味が湧きました。

日本が世界に誇る「漫画」や「アニメ」文化。この分野でよく行われる手法が「擬人化」です。

いろんな言葉、文章でモノを表現するより、対象を一つのキャラとして擬人化して表現するほうが人に伝わり易いって確かにありますよね。

国家や企業や鉄道などを擬人化するなど、さまざまな擬人化カルチャーがこの日本で花開いているようです。

ということで、国立大学を擬人化した結果がこちら

母校の九大を見てみると「なるほど、確かに!」とうなずいてしまいました(笑)。他大学もしかり。いやー、この作者の方、各大学をすごく調査されていらっしゃるなと感心した次第です。

ちなみに、私大編はこちら

みなさんもちょっと覗いてみてはいかがですか?

最近では「就職に強い大学ランキング」「論文引用が多い大学ランキング」など、様々な指標で大学を格付けすることがよく行われています。

そんな中「大学を擬人化する」という点に非常に興味が湧きました。

日本が世界に誇る「漫画」や「アニメ」文化。この分野でよく行われる手法が「擬人化」です。

いろんな言葉、文章でモノを表現するより、対象を一つのキャラとして擬人化して表現するほうが人に伝わり易いって確かにありますよね。

国家や企業や鉄道などを擬人化するなど、さまざまな擬人化カルチャーがこの日本で花開いているようです。

ということで、国立大学を擬人化した結果がこちら

母校の九大を見てみると「なるほど、確かに!」とうなずいてしまいました(笑)。他大学もしかり。いやー、この作者の方、各大学をすごく調査されていらっしゃるなと感心した次第です。

ちなみに、私大編はこちら

みなさんもちょっと覗いてみてはいかがですか?

2014年10月01日

ひやおろしの意味って知ってます?

9月29日ー30日と東京に出張し、久しぶりになじみのお店で食事をしました。その際に飲んだお酒が、

「あさ開」の純米吟醸。岩手のお酒です。で、さらに「ひやおろし」

今まで「ひやおろし」酒を飲んだことはあったのですが、その意味を実は知りませんでした。同席したパートナーが日本酒に詳しく、今回教えてくれました。

日本酒は製造の過程で、通常は2回火入れ(加熱処理)をするそうです。

「ひやおろし」とは、冬〜春の寒い時事に仕込んだ(寒仕込み)の新酒を一度火入れした後に、春〜夏を涼しい蔵の中で貯蔵熟成させ、秋、ちょうど今頃に、2度目の火入れをせずに生詰めしたものです。なので、新酒に比べ、熟成された味わいがひやおろしの魅力だそうです。

私は、全く逆のイメージを持っていました。「ひや」という言葉の響きで、新酒の一番始めのお酒。ワインでいえば、ボジョレーヌーボのようなイメージです。

この意味からするとまったく逆ですね(笑)

ちなみに、ひやおろしの由来は、江戸の中期頃に、「冷や」のまま貯蔵用の大桶から木樽に「移(おろ)」して樽詰めしたことから「冷移(おろし)」と呼ばれ、この時期(秋)の旬の酒として庶民の間で親しまれたそうです。

いやー、グルメブロガーといいながらこの分野についてあまり知識がなく、まだまだ勉強が必要ですね。

「あさ開」の純米吟醸。岩手のお酒です。で、さらに「ひやおろし」

今まで「ひやおろし」酒を飲んだことはあったのですが、その意味を実は知りませんでした。同席したパートナーが日本酒に詳しく、今回教えてくれました。

日本酒は製造の過程で、通常は2回火入れ(加熱処理)をするそうです。

「ひやおろし」とは、冬〜春の寒い時事に仕込んだ(寒仕込み)の新酒を一度火入れした後に、春〜夏を涼しい蔵の中で貯蔵熟成させ、秋、ちょうど今頃に、2度目の火入れをせずに生詰めしたものです。なので、新酒に比べ、熟成された味わいがひやおろしの魅力だそうです。

私は、全く逆のイメージを持っていました。「ひや」という言葉の響きで、新酒の一番始めのお酒。ワインでいえば、ボジョレーヌーボのようなイメージです。

この意味からするとまったく逆ですね(笑)

ちなみに、ひやおろしの由来は、江戸の中期頃に、「冷や」のまま貯蔵用の大桶から木樽に「移(おろ)」して樽詰めしたことから「冷移(おろし)」と呼ばれ、この時期(秋)の旬の酒として庶民の間で親しまれたそうです。

いやー、グルメブロガーといいながらこの分野についてあまり知識がなく、まだまだ勉強が必要ですね。

タグ :ひやおろし

2014年09月24日

オリーブオイルマヨネーズプロジェクト(きびだんご編)

昨日、宅配便で届いたのが、

オリーブオイルマヨネーズ。今話題の「クラウドファンディング」を活用して商品化を目指すプロジェクトの一つです。

このプロジェクトのオーナーは、カマタテクナスの鎌田さん。10年来の友人です。元々、空圧機器の開発・製造を行う会社の社長さんなのですが、以前から新規事業を模索されていました。

その第一弾が、

イタリアのシチリア島で生産されたエクストラバージンオイルを、日本発の技術である密封ボトルに詰め込み、酸化することなくいつまでもフレッシュな状態で使用することができるオリーブオイルでした。

新規事業には、当然ながら「資金」が必要になりますが、その資金調達を「kibidango」というクラウドファンディングのサービスを活用して行ったのです。

kibidangoのサイト上で、プロジェクトの宣伝・告知を行い、そのプロジェクトに魅力を感じ、賛同した方(サポーター)が、先に商品を購入する権利、を購入します。

目標金額に達成すれば、プロジェクトが成立し、サポーターはプロジェクトオーナーから商品やサービスをゲットすることができます。

今年の正月に、久しぶりに鎌田さんとお会いした際にこの話を伺い、私自身サポーターになりました。それが縁で、第二弾プロジェクトである今回の「オリーブオイルマヨネーズプロジェクト」をサポートさせていただきました。こういったプロジェクトについて、「クオーレ・インターナショナル」という別法人を設立し、事業展開を考えていらっしゃいます。そこには、鎌田さんの息子さんも参画されています。まさに企業家親子ですね。

これは、上述の新鮮なシチリア産エクストラバージンオイルと、地元福岡で有名な卵「つまんでごらん」を使った「マヨネーズ」を密封性が高い容器に封入したものです。詳細はこちら

試食してみると、普通のマヨネーズとはまったく違ったものです。オリーブオイルのいい香りがして、粘度は全く違いますが、高級ドレッシングといったほうがいいかもしれません。

ということで、昨晩は、このオリーブオイルマヨネーズを使ったエビ&アボカドサラダを堪能しました。グルメ中学生で有名な(?)愛娘の「あかり先生」も大絶賛。あかりセンサーが反応したようです。

ご興味のある方、このプロジェクトをサポートしてみませんんか?→こちら

オリーブオイルマヨネーズ。今話題の「クラウドファンディング」を活用して商品化を目指すプロジェクトの一つです。

このプロジェクトのオーナーは、カマタテクナスの鎌田さん。10年来の友人です。元々、空圧機器の開発・製造を行う会社の社長さんなのですが、以前から新規事業を模索されていました。

その第一弾が、

イタリアのシチリア島で生産されたエクストラバージンオイルを、日本発の技術である密封ボトルに詰め込み、酸化することなくいつまでもフレッシュな状態で使用することができるオリーブオイルでした。

新規事業には、当然ながら「資金」が必要になりますが、その資金調達を「kibidango」というクラウドファンディングのサービスを活用して行ったのです。

kibidangoのサイト上で、プロジェクトの宣伝・告知を行い、そのプロジェクトに魅力を感じ、賛同した方(サポーター)が、先に商品を購入する権利、を購入します。

目標金額に達成すれば、プロジェクトが成立し、サポーターはプロジェクトオーナーから商品やサービスをゲットすることができます。

今年の正月に、久しぶりに鎌田さんとお会いした際にこの話を伺い、私自身サポーターになりました。それが縁で、第二弾プロジェクトである今回の「オリーブオイルマヨネーズプロジェクト」をサポートさせていただきました。こういったプロジェクトについて、「クオーレ・インターナショナル」という別法人を設立し、事業展開を考えていらっしゃいます。そこには、鎌田さんの息子さんも参画されています。まさに企業家親子ですね。

これは、上述の新鮮なシチリア産エクストラバージンオイルと、地元福岡で有名な卵「つまんでごらん」を使った「マヨネーズ」を密封性が高い容器に封入したものです。詳細はこちら

試食してみると、普通のマヨネーズとはまったく違ったものです。オリーブオイルのいい香りがして、粘度は全く違いますが、高級ドレッシングといったほうがいいかもしれません。

ということで、昨晩は、このオリーブオイルマヨネーズを使ったエビ&アボカドサラダを堪能しました。グルメ中学生で有名な(?)愛娘の「あかり先生」も大絶賛。あかりセンサーが反応したようです。

ご興味のある方、このプロジェクトをサポートしてみませんんか?→こちら

2014年09月22日

ファブラボは「HUB」ラボ?(ファブラボ太宰府オープニングイベント)

先週末の土曜日(9月20日)に、7月にプレオープンしていたファブラボ太宰府のオープニング講演会イベントが開催されました。

場所は、

太宰府天満宮の近くにある太宰府館のまほろばホール。ファブラボ太宰府代表である柳瀬さん(ホームセンターグッディを展開している嘉穂無線の副社長)から講演者によるパネルディスカッションのモデレータを依頼され、参加しました。場所はなんなく分かっていたので、余裕をかましてあまり調べずに行ってみたら、見事に迷ってしまいました(笑)。

なぜ、お役を引き受けることになったかというと、今回、講演をしていただいた文具王、こと高畑正幸さんと柳瀬さんが出会うキッカケをつくったのが、僕だったからです。

2009年の12月に、QAN(QBSのアラムナイネットワーク)主催のセミナーの講演者としたお招きしたのが高畑さんでした。

基本的にQANの会員向けのセミナーだったのですが、セミナー開催をtwitterでつぶやいていたところ、参加希望の連絡(メール)をいただいたのが、柳瀬さんだったのです。その出会いがキッカケで、数年後にはグッディで文具王コーナーができています。

話は、ファブラボに戻ります。ファブラボ太宰府は、日本で11番目のファブラボだそうです。ファブラボについてはこちら

元々、ファブラボは、

・デジタルからアナログまでの多様な工作機械を備えた、実験的な市民工房のネットワーク

・個人による自由なものづくりの可能性を拡げ、「自分たちの使うものを、使う人自身がつくる文化」を醸成する

といったことを目的としMIT(マサチューセッツ工科大学)のニール・ガーシェンフェルド教授の提唱により2002年に始まった活動で、日本では慶応SFCの田中浩也准教授が中心となり活動を展開しています。

今回の講演会の基調講演は、その田中先生でした。

私自身、ファブラボについて、ぼんやりとは知っていましたが、今回のパネルディスカッションに向けて、あえて詳しく調べずに臨みました。

その結果、田中先生やファブラボを運営されていらっしゃる皆様のプレゼンを聞いて、私のイメージとはかなり異なるものだということがわかりました。

ファブラボ→3Dプリンターやレーザーカッター→モノづくりのシェアスペース、工房といったイメージが強かったのですが、その基本にあるのは「人と人のつながり」だったのです。

モノづくりを通じて、あらゆるジャンルの方がファブラボに集まり、家庭内でのささいなものの修理から新しいものを生み出すことまで、いろんなことが実現できるリアルなヒューマンネットワークなんだな、というのが私の感想です。

そういった意味で、ファブラボの「ファブ」は、「Fabrication(製作する)」ですが、人と人とをInterest(興味)でつなぐ、リアルな「HUB(ハブ)」ラボでもあると思った次第です。

参加者の皆さんに話を聞いてみると、ファブラボは、大分や佐賀にも既に設立されていて、今後福岡や久留米でも設立が検討されているようです。

また、パネルディスカッションの評判もそこそこ良かったようでホッとしています。

ファブラボのネットワークはグローバル

think global, act local

九州が大手企業ではなく、「個」を通じ、モノづくりで世界と繋がるといったことがファブラボを通じて実現することを期待しています。

場所は、

太宰府天満宮の近くにある太宰府館のまほろばホール。ファブラボ太宰府代表である柳瀬さん(ホームセンターグッディを展開している嘉穂無線の副社長)から講演者によるパネルディスカッションのモデレータを依頼され、参加しました。場所はなんなく分かっていたので、余裕をかましてあまり調べずに行ってみたら、見事に迷ってしまいました(笑)。

なぜ、お役を引き受けることになったかというと、今回、講演をしていただいた文具王、こと高畑正幸さんと柳瀬さんが出会うキッカケをつくったのが、僕だったからです。

2009年の12月に、QAN(QBSのアラムナイネットワーク)主催のセミナーの講演者としたお招きしたのが高畑さんでした。

基本的にQANの会員向けのセミナーだったのですが、セミナー開催をtwitterでつぶやいていたところ、参加希望の連絡(メール)をいただいたのが、柳瀬さんだったのです。その出会いがキッカケで、数年後にはグッディで文具王コーナーができています。

話は、ファブラボに戻ります。ファブラボ太宰府は、日本で11番目のファブラボだそうです。ファブラボについてはこちら

元々、ファブラボは、

・デジタルからアナログまでの多様な工作機械を備えた、実験的な市民工房のネットワーク

・個人による自由なものづくりの可能性を拡げ、「自分たちの使うものを、使う人自身がつくる文化」を醸成する

といったことを目的としMIT(マサチューセッツ工科大学)のニール・ガーシェンフェルド教授の提唱により2002年に始まった活動で、日本では慶応SFCの田中浩也准教授が中心となり活動を展開しています。

今回の講演会の基調講演は、その田中先生でした。

私自身、ファブラボについて、ぼんやりとは知っていましたが、今回のパネルディスカッションに向けて、あえて詳しく調べずに臨みました。

その結果、田中先生やファブラボを運営されていらっしゃる皆様のプレゼンを聞いて、私のイメージとはかなり異なるものだということがわかりました。

ファブラボ→3Dプリンターやレーザーカッター→モノづくりのシェアスペース、工房といったイメージが強かったのですが、その基本にあるのは「人と人のつながり」だったのです。

モノづくりを通じて、あらゆるジャンルの方がファブラボに集まり、家庭内でのささいなものの修理から新しいものを生み出すことまで、いろんなことが実現できるリアルなヒューマンネットワークなんだな、というのが私の感想です。

そういった意味で、ファブラボの「ファブ」は、「Fabrication(製作する)」ですが、人と人とをInterest(興味)でつなぐ、リアルな「HUB(ハブ)」ラボでもあると思った次第です。

参加者の皆さんに話を聞いてみると、ファブラボは、大分や佐賀にも既に設立されていて、今後福岡や久留米でも設立が検討されているようです。

また、パネルディスカッションの評判もそこそこ良かったようでホッとしています。

ファブラボのネットワークはグローバル

think global, act local

九州が大手企業ではなく、「個」を通じ、モノづくりで世界と繋がるといったことがファブラボを通じて実現することを期待しています。

2014年09月17日

糸島の隠れた優良企業「九星飲料」って知っとる?

最近、コンビニ行っても、スーパーに行っても「炭酸水」はメジャーな存在になりましたね。

私も、ほぼ毎日炭酸水を飲んでいます。

先日、某ホームセンターに行くと、見慣れない炭酸水を見つけました。

「伊都の炭酸水」。ラベルにはStarnineの文字が、、、

みなさんどこのメーカーの炭酸水かわかりますか?私はピンときました。

これは、糸島にある「九星飲料工業(以下、九星飲料)」の炭酸水です。聞き慣れない会社の名前ですが、実は、地元にこんなすごい中小企業があるかというくらいすごい会社なのです。

みなさんが、名前を知らないのは当たり前です。

九星飲料は、大手飲料メーカーの商品を受託生産する飲料製造業、いわゆるOEM先、ちょっと悪い言い方をすると、下請け企業です。

なので、九星飲料の製造品は、自社ブランドではなく大手メーカーの飲料として市場に出回ります。

ただ、それだけであれば、単なるOEM生産を主とする地場製造業なのですが、自社製造ラインを内製化するなど製造技術の開発に力を入れることにより、100億円の売上げだけでなく一般の下請け企業ではあり得ない、利益率を誇る地場企業なのです。

坂本さん、なんでそんなこと知っているの?

と思われる方がいらっしゃると思います。実は、妻が、この会社の100周年記念の社史と会長の自伝を執筆したからなのです。

また、私がこの会社に興味を持ったのは、20代に所属したロームという企業のビジネスモデルに近かったからです。

一般的に、半導体などの下請け・受託企業は、製造設備は外部から購入しますが、ロームは、そのほとんどを内製化することにより、設備投資額を抑制し、さらに効率化することにより、価格競争力を維持していました。

設備を内製化するということは、製造技術を蓄積することができますし、製造ノウハウをブラックボックス化もしやすいので高利益率を確保することができました(当時は)。当時の経常利益率は30%はあったと思います。

多少は異なりますが、九星飲料も、同様の製造技術・開発力を維持することにより、受託・OEM製造といった利益率が確保しにくい業態にも関わらず、同業企業を上回る利益率を確保しているのです。

ネットで見てみると、仲原会長(妻が自伝を書いた)は、様々な経営者関係の賞を受賞されているようです。

現社長も九大のOBですし、名前はマイナーだけど、素晴らしい技術開発力をもっているこういった地場企業に、九大など、地場の大学の学生が入社し、さらに技術力を高めることができれば、互いにwin-winになるのになーといつも思っています。

まずは、みなさん、伊都の炭酸水を飲んでみましょう!

私も、ほぼ毎日炭酸水を飲んでいます。

先日、某ホームセンターに行くと、見慣れない炭酸水を見つけました。

「伊都の炭酸水」。ラベルにはStarnineの文字が、、、

みなさんどこのメーカーの炭酸水かわかりますか?私はピンときました。

これは、糸島にある「九星飲料工業(以下、九星飲料)」の炭酸水です。聞き慣れない会社の名前ですが、実は、地元にこんなすごい中小企業があるかというくらいすごい会社なのです。

みなさんが、名前を知らないのは当たり前です。

九星飲料は、大手飲料メーカーの商品を受託生産する飲料製造業、いわゆるOEM先、ちょっと悪い言い方をすると、下請け企業です。

なので、九星飲料の製造品は、自社ブランドではなく大手メーカーの飲料として市場に出回ります。

ただ、それだけであれば、単なるOEM生産を主とする地場製造業なのですが、自社製造ラインを内製化するなど製造技術の開発に力を入れることにより、100億円の売上げだけでなく一般の下請け企業ではあり得ない、利益率を誇る地場企業なのです。

坂本さん、なんでそんなこと知っているの?

と思われる方がいらっしゃると思います。実は、妻が、この会社の100周年記念の社史と会長の自伝を執筆したからなのです。

また、私がこの会社に興味を持ったのは、20代に所属したロームという企業のビジネスモデルに近かったからです。

一般的に、半導体などの下請け・受託企業は、製造設備は外部から購入しますが、ロームは、そのほとんどを内製化することにより、設備投資額を抑制し、さらに効率化することにより、価格競争力を維持していました。

設備を内製化するということは、製造技術を蓄積することができますし、製造ノウハウをブラックボックス化もしやすいので高利益率を確保することができました(当時は)。当時の経常利益率は30%はあったと思います。

多少は異なりますが、九星飲料も、同様の製造技術・開発力を維持することにより、受託・OEM製造といった利益率が確保しにくい業態にも関わらず、同業企業を上回る利益率を確保しているのです。

ネットで見てみると、仲原会長(妻が自伝を書いた)は、様々な経営者関係の賞を受賞されているようです。

現社長も九大のOBですし、名前はマイナーだけど、素晴らしい技術開発力をもっているこういった地場企業に、九大など、地場の大学の学生が入社し、さらに技術力を高めることができれば、互いにwin-winになるのになーといつも思っています。

まずは、みなさん、伊都の炭酸水を飲んでみましょう!

2014年09月14日

博多の老舗が営業中(かろのうろん編)

先日、博多駅の近くから天神まで徒歩で移動中に前を通ったのが、

かろのうろん

博多の老舗うどん屋さんですね。

最近ではご存知の方が増えたんじゃないかな?と思いますが、博多は饂飩(うどん)の発祥の地なんですよね。らーめん屋さんも多いですが、日常生活で食べる回数は、らーめんよりうどんのほうが多いと思いますね。

そういった数多いうどん屋さんの中でも有名なお店が「かろのうろん」です。

「かろのうろん」という名の由来は、「角のうどん屋」が訛ったもの。

「だぢづでど」など濁音の発音が苦手な生粋バリバリの博多っ子が「かどのうどん」を発音したら「かろのうろん」になったそうです。

私はバリバリの博多っ子ではないのですが、実は、私自身も濁音の発音が苦手で「角のうどん」を早口でいうと「かどのうろん」になってしまいます(笑)

実はこのお店、ちょっと気になっていました。。。

今年の2月に3代目の大将がお亡くなりになり、一時期お店が閉まっていました。そして「このままお店を閉じるんじゃない?」といった噂が流れていたんですよね。

それが、今回お店が開いていることを確認することができ、ほっとした次第です。残念ながらこのお店は、店内撮影が禁止なので、おいしいうどんの写真をアップするこはできませんが、おすすめは「ごぼう天うどん」。みなさん、博多にお越しの際は、お店に足を運んでみてはいかがですか?

かろのうろん

博多の老舗うどん屋さんですね。

最近ではご存知の方が増えたんじゃないかな?と思いますが、博多は饂飩(うどん)の発祥の地なんですよね。らーめん屋さんも多いですが、日常生活で食べる回数は、らーめんよりうどんのほうが多いと思いますね。

そういった数多いうどん屋さんの中でも有名なお店が「かろのうろん」です。

「かろのうろん」という名の由来は、「角のうどん屋」が訛ったもの。

「だぢづでど」など濁音の発音が苦手な生粋バリバリの博多っ子が「かどのうどん」を発音したら「かろのうろん」になったそうです。

私はバリバリの博多っ子ではないのですが、実は、私自身も濁音の発音が苦手で「角のうどん」を早口でいうと「かどのうろん」になってしまいます(笑)

実はこのお店、ちょっと気になっていました。。。

今年の2月に3代目の大将がお亡くなりになり、一時期お店が閉まっていました。そして「このままお店を閉じるんじゃない?」といった噂が流れていたんですよね。

それが、今回お店が開いていることを確認することができ、ほっとした次第です。残念ながらこのお店は、店内撮影が禁止なので、おいしいうどんの写真をアップするこはできませんが、おすすめは「ごぼう天うどん」。みなさん、博多にお越しの際は、お店に足を運んでみてはいかがですか?

2014年09月12日

リコーMIRAIって知ってる?

昨日、知り合いのFBで話題になっていたのがリコー本格防水アクションカメラ「RICOH WG-M1」

カメみたいな形状でFB上でも盛り上がっていました。その一つに「リコーのMIRAI」と似ているとのコメントが、、、

真っ先に反応したのが私。だって、

持ってるんだもん(笑)

20数年前に結婚・新婚旅行の際に買ったんですよね。元々リコーにいたのでMIRAIの存在は知っていました。

当時、普通のフィルムカメラとは異なるフォルムで個人的に興味を持っていました。

一番マニアックだったのは、リコー MIRAI (ミライ) だったのですが、私は、その普及版・軽量モデルであるMIRAI105を購入しました。

結婚以来、デジタルカメラが普及するまで10年近く使ったでしょうか。久しぶりに引き出しから取り出してみました。

すると、

表示部に、14 9 11の文字が、、、そうです。その日(確認したのは、昨日9月11日の夜)の日付だったんです。

つまり、10年くらい放置していたのに、内蔵電池がもっていて、日付を刻んでいたんです。これにはビックリしまいた。

最近では、朝起きると、iPhoneやその他ガジェットの充電状況をチェックすることが当たり前になっています。私のiPhoneは、バッテリー不具合の対象になっていて、FBなどを頻繁に使用すると午前中でバッテリーが切れてしまいます。

一方、私のMIRAIの電池は、切れることなく日付を刻んでいた。。。当時と今では、機能、消費電力は全く異なりますが、なんだかほんわかした気分になりました。

久しぶりにフィルムカメラを使ってみようかな?と思った次第です。

カメみたいな形状でFB上でも盛り上がっていました。その一つに「リコーのMIRAI」と似ているとのコメントが、、、

真っ先に反応したのが私。だって、

持ってるんだもん(笑)

20数年前に結婚・新婚旅行の際に買ったんですよね。元々リコーにいたのでMIRAIの存在は知っていました。

当時、普通のフィルムカメラとは異なるフォルムで個人的に興味を持っていました。

一番マニアックだったのは、リコー MIRAI (ミライ) だったのですが、私は、その普及版・軽量モデルであるMIRAI105を購入しました。

結婚以来、デジタルカメラが普及するまで10年近く使ったでしょうか。久しぶりに引き出しから取り出してみました。

すると、

表示部に、14 9 11の文字が、、、そうです。その日(確認したのは、昨日9月11日の夜)の日付だったんです。

つまり、10年くらい放置していたのに、内蔵電池がもっていて、日付を刻んでいたんです。これにはビックリしまいた。

最近では、朝起きると、iPhoneやその他ガジェットの充電状況をチェックすることが当たり前になっています。私のiPhoneは、バッテリー不具合の対象になっていて、FBなどを頻繁に使用すると午前中でバッテリーが切れてしまいます。

一方、私のMIRAIの電池は、切れることなく日付を刻んでいた。。。当時と今では、機能、消費電力は全く異なりますが、なんだかほんわかした気分になりました。

久しぶりにフィルムカメラを使ってみようかな?と思った次第です。

2014年09月11日

バックパック買い替えた(T-Tech編)

ビジネスピープルのみなさん、あなたはバッグ派ですか?リュックサック派(バックパック)ですか?

スーツを着る方だと、バックパックはなんだか微妙な格好で、カバン派の方が多いと思います。

一方、大学などアカデミアのみなさんは、比較的にそういった格好を気にしない方が多いので、バックパック派の方が結構いらっしゃいます。

そういう私は「産学連携」といったビジネスと学術の中間的な所で働いていますので、どっちでもアリなのですが、ここ10年は基本的にバックパックを利用しています。

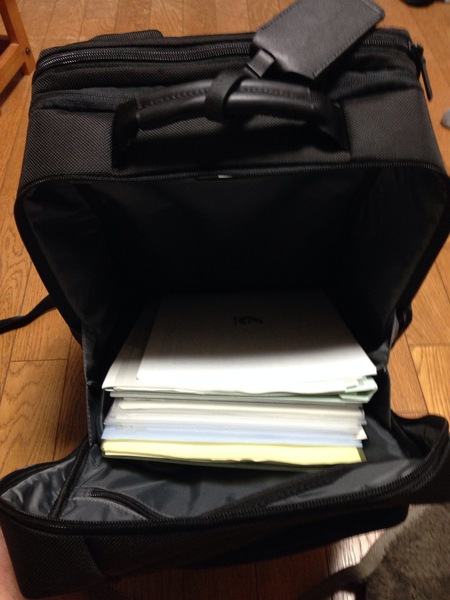

大きな理由としては「腰痛」です。私は移動することが多く、歩くことも多いので、ショルダータイプのバッグを担いで歩くと数分で腰に痛みが発生してしまいます。それに加え、PCや資料を持ち運びますのでかなりの重さになるのです。

そういった点で、バックパックは左右ほぼ均等に力がかかるので、歩いたり、移動が多い方にはいいのではないかなと思います。

しかしながら、バックパックでも重たいモノを担いでいると前後方向のバランスの問題もあり、腰が痛くなってしまうことがあります。

さらに、僕はTUMIを愛用しています。TUMI自体も重いので、最近腰を前後に曲げる際に、だんだんと腰が痛くなってきました。。。

そこで、今回バックパックを買い替えようと思った次第です。

条件は、

・バックパック自体、今使っているものより軽いこと

・TUMI並みに丈夫だということ

・容量が多い

ことです。

そこで、今回購入したのが、

T-Tech NETWORK 58581 T-pass ブリーフ・パック

T-Techは、TUMIのカジュアル、スポーツ向けのブランドです。バリスティックナイロンほど堅牢ではなくても、作りも丈夫な一方、なにより軽量なところが、今回採用した大きな理由です。

試しに資料を入れてみましたが、これだとかなり多めの資料+一泊二日程度の着替えを入れても容量は十分足ります。

PCは別スペースに入れて、T-pass対応なので、手荷物検査でもバックパックから取り出さなくても大丈夫です。

実際に担いでみると、本体自体が軽い(約1.4キロ)ので全体的に軽くなった・腰への負担が少なくなった気がします。

これからのシーズン、移動を徒歩で行うことが増えてきます。積極的にこのバックパックを使って行きたいと思っています。

スーツを着る方だと、バックパックはなんだか微妙な格好で、カバン派の方が多いと思います。

一方、大学などアカデミアのみなさんは、比較的にそういった格好を気にしない方が多いので、バックパック派の方が結構いらっしゃいます。

そういう私は「産学連携」といったビジネスと学術の中間的な所で働いていますので、どっちでもアリなのですが、ここ10年は基本的にバックパックを利用しています。

大きな理由としては「腰痛」です。私は移動することが多く、歩くことも多いので、ショルダータイプのバッグを担いで歩くと数分で腰に痛みが発生してしまいます。それに加え、PCや資料を持ち運びますのでかなりの重さになるのです。

そういった点で、バックパックは左右ほぼ均等に力がかかるので、歩いたり、移動が多い方にはいいのではないかなと思います。

しかしながら、バックパックでも重たいモノを担いでいると前後方向のバランスの問題もあり、腰が痛くなってしまうことがあります。

さらに、僕はTUMIを愛用しています。TUMI自体も重いので、最近腰を前後に曲げる際に、だんだんと腰が痛くなってきました。。。

そこで、今回バックパックを買い替えようと思った次第です。

条件は、

・バックパック自体、今使っているものより軽いこと

・TUMI並みに丈夫だということ

・容量が多い

ことです。

そこで、今回購入したのが、

T-Tech NETWORK 58581 T-pass ブリーフ・パック

T-Techは、TUMIのカジュアル、スポーツ向けのブランドです。バリスティックナイロンほど堅牢ではなくても、作りも丈夫な一方、なにより軽量なところが、今回採用した大きな理由です。

試しに資料を入れてみましたが、これだとかなり多めの資料+一泊二日程度の着替えを入れても容量は十分足ります。

PCは別スペースに入れて、T-pass対応なので、手荷物検査でもバックパックから取り出さなくても大丈夫です。

実際に担いでみると、本体自体が軽い(約1.4キロ)ので全体的に軽くなった・腰への負担が少なくなった気がします。

これからのシーズン、移動を徒歩で行うことが増えてきます。積極的にこのバックパックを使って行きたいと思っています。

2014年09月10日

博多萬宝焼って知ってる?

先週末の「福×福まつり」のアルバイト。一部と二部の間の休憩時間に口にしたのが、

萬宝焼

みなさん、萬宝焼(まんぼうやき)って知ってます?

基本的に鯛焼きの亜種だと僕は思っていますが、形状は「マンボウ」の形をしていて、皮は、通常の鯛焼以上にモチっとしています。

福岡近辺のスーパーの駐車場やイベント会場で移動販売形式で販売されています。

今回は、ベイサイドプレイスで開催されるイベントに合わせて移動販売車が出店してたようで、思わず買ってしまいました。

個人的には甘系のものより、ベーコンエッグみたいなタイプが好きです。

福岡には、コレ以外にムツゴロウの形をした「むっちゃん万十」があったりと「〇〇焼」といった類いのモノがなぜだか多いんですよね。

萬宝焼はその中でも若干高めの価格設定なのですが、皮のモチっと感が結構気に入っていて、個人的には好きな食べ物です。

萬宝焼の移動販売車を見つけたら、一度試してみてはいかがですか?

萬宝焼

みなさん、萬宝焼(まんぼうやき)って知ってます?

基本的に鯛焼きの亜種だと僕は思っていますが、形状は「マンボウ」の形をしていて、皮は、通常の鯛焼以上にモチっとしています。

福岡近辺のスーパーの駐車場やイベント会場で移動販売形式で販売されています。

今回は、ベイサイドプレイスで開催されるイベントに合わせて移動販売車が出店してたようで、思わず買ってしまいました。

個人的には甘系のものより、ベーコンエッグみたいなタイプが好きです。

福岡には、コレ以外にムツゴロウの形をした「むっちゃん万十」があったりと「〇〇焼」といった類いのモノがなぜだか多いんですよね。

萬宝焼はその中でも若干高めの価格設定なのですが、皮のモチっと感が結構気に入っていて、個人的には好きな食べ物です。

萬宝焼の移動販売車を見つけたら、一度試してみてはいかがですか?

2014年09月04日

伝説の割烹寿久ってどうよ?

昨日、QBSの現役生(といっても社会人学生で経営者・会社役員の方です)2名ととも久しぶりに行ったお店が、

「寿久」。博多駅筑紫口を出て右に50m行ったところあたりにあります。

私は、巷では「産学連携界のグルメ王?」と呼ばれているらしく(笑)、美味しい・グルメなお店ばかり行っていると思われがちですが、

B級というか、なんというか、時々無性に行きたくなるお店が「寿久」なんです。

基本的にどんなに飲んで・食べても3,000円を越えることはほとんどありません。また、どんなに混んでいても、4、5名なら3Fはかならず空いていますので入れます。

このお店に行くキッカケになったのは、ちょうど10年くらい前だったかな?

ロボット系の友達とふらりと入ったのがこのお店で、そしたら私が大学の知的財産本部に移籍する前の会社の部下(工場のおばさん)が店員さんでいたのです!

それ以来、大学の体育会系OB会の総会の二次会や、博多駅近辺で夕方リリースされた時などに、寿久を使うようになりました。

お店の雰囲気が、子供のころに父親について行っていた大衆割烹の雰囲気に似ているんですよね。いまだに昭和の佇まいを残しています。

料理の善し悪しはともかく、注文したら料理がでてくるのは早いし、店員さんは基本的に「おばさま系」で愛想はよくないけど、テキパキとしているので、楽しく、かつ、リーゾナブルに飲むことができます。

博多駅近辺で、入るお店に悩んだら「寿久」に入ってみてはいかがですか?ちなみに、店員さんは年配の方が多いので10時半くらいにはお店が閉まりますので要注意です(笑)

「寿久」。博多駅筑紫口を出て右に50m行ったところあたりにあります。

私は、巷では「産学連携界のグルメ王?」と呼ばれているらしく(笑)、美味しい・グルメなお店ばかり行っていると思われがちですが、

B級というか、なんというか、時々無性に行きたくなるお店が「寿久」なんです。

基本的にどんなに飲んで・食べても3,000円を越えることはほとんどありません。また、どんなに混んでいても、4、5名なら3Fはかならず空いていますので入れます。

このお店に行くキッカケになったのは、ちょうど10年くらい前だったかな?

ロボット系の友達とふらりと入ったのがこのお店で、そしたら私が大学の知的財産本部に移籍する前の会社の部下(工場のおばさん)が店員さんでいたのです!

それ以来、大学の体育会系OB会の総会の二次会や、博多駅近辺で夕方リリースされた時などに、寿久を使うようになりました。

お店の雰囲気が、子供のころに父親について行っていた大衆割烹の雰囲気に似ているんですよね。いまだに昭和の佇まいを残しています。

料理の善し悪しはともかく、注文したら料理がでてくるのは早いし、店員さんは基本的に「おばさま系」で愛想はよくないけど、テキパキとしているので、楽しく、かつ、リーゾナブルに飲むことができます。

博多駅近辺で、入るお店に悩んだら「寿久」に入ってみてはいかがですか?ちなみに、店員さんは年配の方が多いので10時半くらいにはお店が閉まりますので要注意です(笑)

タグ :寿久

2014年08月30日

博多豚骨ラーメンズを読んでみた。

以前、博多駅の本屋さんで見かけてからその題名とキャッチフレーズで気になっていた本

「博多豚骨ラーメンズ」

しかも、帯のキャッチが「人口3%が殺し屋の街・博多で、生き残るのは誰だー!?」

おいおい、フィクションでもそれはちょっと言い過ぎ、イメージダウンに繋がるでしょ?と博多在住の私としては思わず叫んでしまいそうなフレーズでした。

福岡・博多は、食べ物が美味しい、街がコンパクト、住み易い!など、いいイメージがある一方、実は、

飲酒運転事故の発生件数第2位(2011年)

性犯罪の発生件数全国3位(2011年)

など、治安に関しては悪いデータが多々あります。コレ以外にも、

手榴弾事件の発生件数が全国ワースト1位(2011年)など、とんでもないデータも。。。

まあ、こんなランキングをモチーフにして作者(福岡市在住)が、この小説を発想されたかもしれませんね。

昨晩一気に読み上げました。

内容は、殺し屋、殺人の表現ばかりで、このあたりは私自身好きではない分野で、詳しくここで書くこともしませんが、全体を通して感じたことは、

福岡の人のつながり、街のコンパクトさ、などをうまく表現しているなーということでした。

別々の登場人物が関わるそれぞれの事件が、「殺し屋」「復讐屋」というキーワードを通して、いつの間にか繋がり、最後は、一つの大きな巨悪の退治に繋がっていく、、、

まさに、福岡の濃密かつ、非常に近い人的つながりをストーリーの中で表現しているなと思いました。

というのも、私自身、なにかといろんな「人的つながり」がありますが、福岡・博多で、全く別のプロジェクトや仕事なのに、気がついたらこっちのプロジェクトの担当Aさんと、別のプロジェクト担当Bさんが、高校の同級生だった、元会社の上司だった、奥さん同士が友達だったなど、人で繋がっていたという事が日常茶飯事だからです。

まさに、コンテンツは異なりますが(当たり前!)「博多豚骨ラーメンズ」的な事象が身の回りで毎日発生しているのです。

作者の方は、そのような福岡・博多の濃密な人的つながりを「博多豚骨ラーメンズ」といったタイトルにより、表現しているんじゃないのかとも思ってしまいました。

とにもかくにも、福岡・博多がこの小説で表現されるような街ではなく、平和で安全な街でいる(?)ことを祈念いたします。

「博多豚骨ラーメンズ」

しかも、帯のキャッチが「人口3%が殺し屋の街・博多で、生き残るのは誰だー!?」

おいおい、フィクションでもそれはちょっと言い過ぎ、イメージダウンに繋がるでしょ?と博多在住の私としては思わず叫んでしまいそうなフレーズでした。

福岡・博多は、食べ物が美味しい、街がコンパクト、住み易い!など、いいイメージがある一方、実は、

飲酒運転事故の発生件数第2位(2011年)

性犯罪の発生件数全国3位(2011年)

など、治安に関しては悪いデータが多々あります。コレ以外にも、

手榴弾事件の発生件数が全国ワースト1位(2011年)など、とんでもないデータも。。。

まあ、こんなランキングをモチーフにして作者(福岡市在住)が、この小説を発想されたかもしれませんね。

昨晩一気に読み上げました。

内容は、殺し屋、殺人の表現ばかりで、このあたりは私自身好きではない分野で、詳しくここで書くこともしませんが、全体を通して感じたことは、

福岡の人のつながり、街のコンパクトさ、などをうまく表現しているなーということでした。

別々の登場人物が関わるそれぞれの事件が、「殺し屋」「復讐屋」というキーワードを通して、いつの間にか繋がり、最後は、一つの大きな巨悪の退治に繋がっていく、、、

まさに、福岡の濃密かつ、非常に近い人的つながりをストーリーの中で表現しているなと思いました。

というのも、私自身、なにかといろんな「人的つながり」がありますが、福岡・博多で、全く別のプロジェクトや仕事なのに、気がついたらこっちのプロジェクトの担当Aさんと、別のプロジェクト担当Bさんが、高校の同級生だった、元会社の上司だった、奥さん同士が友達だったなど、人で繋がっていたという事が日常茶飯事だからです。

まさに、コンテンツは異なりますが(当たり前!)「博多豚骨ラーメンズ」的な事象が身の回りで毎日発生しているのです。

作者の方は、そのような福岡・博多の濃密な人的つながりを「博多豚骨ラーメンズ」といったタイトルにより、表現しているんじゃないのかとも思ってしまいました。

とにもかくにも、福岡・博多がこの小説で表現されるような街ではなく、平和で安全な街でいる(?)ことを祈念いたします。

2014年08月29日

ベネッセが渋谷で面白いことをやっているらしいよ。

なんだかんだと今話題の「ベネッセ」。その件は、おいておいて、

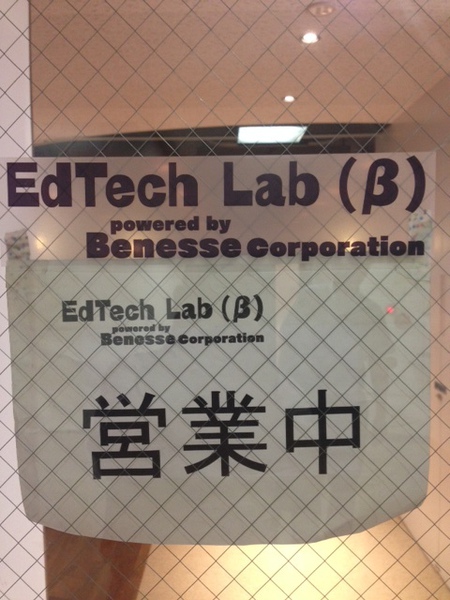

先日の東京出張の際に訪問したのが「EdTechlab (β) powered by benesse corporation」。ベネッセが運営しているシェアスペース(?)、インキュベーションスペース(?)です。

このラボを立ち上げた、インキュベーションセンター部長の森安さんとは旧知の仲で、以前から訪問したいなーと思っていて、今回ようやく実現した次第です。

このスペースの目的は、

近年、次々と新たなIT技術が生まれる中、教育の世界でも様々なイノベーションが起きています。ベネッセは教育に携わる企業として、テクノロジーを使って「今の学び方」を変えるだけでなく「今までになかった学び方」を生み出したいと本気で考えている方々を支援したいと考え、新しい拠点「エドテックラボ・ベータ」をオープンしました。「エドテックラボ・ベータ」は、スタートアップ企業やその関係者の方々に日々の「ミーティング」「打ち合わせ」「開発」等を行う場所として、またユーザーを招いた「ユーザーインタビュー」「ユーザーミーティング」などのイベント会場として、無料で利用していただくための場です。

ということで、いわゆるIT×教育分野におけるオープンイノベーションを創出するための場なんですよね。しかも、利用料は「無料」。常時20名くらいの若いアントレプレナーが、渋谷での拠点として利用しているそうです。ちなみに、この場での登記はできないとのことです。

この取り組みの面白いところが、まさに上記の目的とおり、ベネッセの新規事業になる可能性がある、シナジーがある、有望な企業に対して、ベネッセが出資をするというところです。

福岡もスタートアップカフェなど新たな取り組みを始めていますが、私が思うに「その出口」「成果」ってどうなっているのか、どのように考えているのか、が疑問です。スタートアップを一時的に集めたり、起業家予備軍をリストアップすることはできると思いますが、永続的に運営していくためには、

・スタートアップがその場を利用するインセンティブ(顧客・仲間・投資家とつながるなど)

・運営側の収支(金銭的なものだけでなく、ベネッセのように新規事業開発の一環としてなど)

が必須条件だと思います。一方、ベネッセがやっているこのラボをオープンするにあたり、彼らはシリコンバレーや東海岸などに人を派遣して、様々な事例を徹底的に研究しているんですよね。こういったアンカーになるような企業・団体を巻き込むために、福岡都市圏・九州管内の企業だけを対象として検討して何か解がでるんだろうか?といつも疑問に思います。

ちなみに、ベネッセは、昨年だけでもこのラボを利用しているEdTech系のスタートアップ数社に投資をしたみたいですね。ベネッセのスタッフは森安さんを入れて3名。私も渋谷近辺に立ち寄った際には利用してみようと思います。

先日の東京出張の際に訪問したのが「EdTechlab (β) powered by benesse corporation」。ベネッセが運営しているシェアスペース(?)、インキュベーションスペース(?)です。

このラボを立ち上げた、インキュベーションセンター部長の森安さんとは旧知の仲で、以前から訪問したいなーと思っていて、今回ようやく実現した次第です。

このスペースの目的は、

近年、次々と新たなIT技術が生まれる中、教育の世界でも様々なイノベーションが起きています。ベネッセは教育に携わる企業として、テクノロジーを使って「今の学び方」を変えるだけでなく「今までになかった学び方」を生み出したいと本気で考えている方々を支援したいと考え、新しい拠点「エドテックラボ・ベータ」をオープンしました。「エドテックラボ・ベータ」は、スタートアップ企業やその関係者の方々に日々の「ミーティング」「打ち合わせ」「開発」等を行う場所として、またユーザーを招いた「ユーザーインタビュー」「ユーザーミーティング」などのイベント会場として、無料で利用していただくための場です。

ということで、いわゆるIT×教育分野におけるオープンイノベーションを創出するための場なんですよね。しかも、利用料は「無料」。常時20名くらいの若いアントレプレナーが、渋谷での拠点として利用しているそうです。ちなみに、この場での登記はできないとのことです。

この取り組みの面白いところが、まさに上記の目的とおり、ベネッセの新規事業になる可能性がある、シナジーがある、有望な企業に対して、ベネッセが出資をするというところです。

福岡もスタートアップカフェなど新たな取り組みを始めていますが、私が思うに「その出口」「成果」ってどうなっているのか、どのように考えているのか、が疑問です。スタートアップを一時的に集めたり、起業家予備軍をリストアップすることはできると思いますが、永続的に運営していくためには、

・スタートアップがその場を利用するインセンティブ(顧客・仲間・投資家とつながるなど)

・運営側の収支(金銭的なものだけでなく、ベネッセのように新規事業開発の一環としてなど)

が必須条件だと思います。一方、ベネッセがやっているこのラボをオープンするにあたり、彼らはシリコンバレーや東海岸などに人を派遣して、様々な事例を徹底的に研究しているんですよね。こういったアンカーになるような企業・団体を巻き込むために、福岡都市圏・九州管内の企業だけを対象として検討して何か解がでるんだろうか?といつも疑問に思います。

ちなみに、ベネッセは、昨年だけでもこのラボを利用しているEdTech系のスタートアップ数社に投資をしたみたいですね。ベネッセのスタッフは森安さんを入れて3名。私も渋谷近辺に立ち寄った際には利用してみようと思います。

2014年08月25日

フィルム現像できる場所が減ったよね

お盆休みに、昔の品をいろいろ整理してたらでてきたのが、

撮影済のフィルム。現像するのを忘れてそのままだったんでしょうね。

せっかくだから、タイムマシン宜しく、いつ撮ったものかを確かめたくなって現像に出そうと探してみたら、、、自宅周辺には現像してくれるお店がないことに気付きました。

以前は、スーパーの入り口とかに、「パレット◯◯」などフィルムを現像してくれる店舗があったけど、いつの間にか無くなってました。

確かに、デジタルカメラがこれだけ普及すると、銀塩カメラを使う人って、マニアを除いてはほとんどいなくなってますよね。以前は、必ず撮影したらプリントアウトしていましたけど、デジタルカメラになってから、出力すること自体ほとんど無くなってしまいました。

まさに破壊的イノベーションにより既存のサービスが無くなってしまった事例ですね。こうの状況の中、フィルムメーカー大手のコダックは破綻しました。一方、富士フィルムも危なかったですが、バイオや化粧品分野に事業ドメインを変更し、なんとか危機を乗り越えた、ということはMOT系の私にとっては衝撃的でした。

話は戻り、どうしよう?と友人知人に聞いてみて、やっと見つけたのが、

カメラのキタムラの春日店。お店に入ってみるとデジカメのプリントや携帯電話の取り扱いを中心とした業態に変わっていました。

そして、現像の結果分かったのが、

平成5年ころに撮影されたものであること。いやはや当時は今より太ってましたね。。。

けど、約20年前の画像を見ることができて、楽しかったですね。みなさんも、押し入れの隅に未現像のフィルムがあれば現像に出してみてはいかがですか?

撮影済のフィルム。現像するのを忘れてそのままだったんでしょうね。

せっかくだから、タイムマシン宜しく、いつ撮ったものかを確かめたくなって現像に出そうと探してみたら、、、自宅周辺には現像してくれるお店がないことに気付きました。

以前は、スーパーの入り口とかに、「パレット◯◯」などフィルムを現像してくれる店舗があったけど、いつの間にか無くなってました。

確かに、デジタルカメラがこれだけ普及すると、銀塩カメラを使う人って、マニアを除いてはほとんどいなくなってますよね。以前は、必ず撮影したらプリントアウトしていましたけど、デジタルカメラになってから、出力すること自体ほとんど無くなってしまいました。

まさに破壊的イノベーションにより既存のサービスが無くなってしまった事例ですね。こうの状況の中、フィルムメーカー大手のコダックは破綻しました。一方、富士フィルムも危なかったですが、バイオや化粧品分野に事業ドメインを変更し、なんとか危機を乗り越えた、ということはMOT系の私にとっては衝撃的でした。

話は戻り、どうしよう?と友人知人に聞いてみて、やっと見つけたのが、

カメラのキタムラの春日店。お店に入ってみるとデジカメのプリントや携帯電話の取り扱いを中心とした業態に変わっていました。

そして、現像の結果分かったのが、

平成5年ころに撮影されたものであること。いやはや当時は今より太ってましたね。。。

けど、約20年前の画像を見ることができて、楽しかったですね。みなさんも、押し入れの隅に未現像のフィルムがあれば現像に出してみてはいかがですか?

2014年08月21日

ひげ剃りの刃ってなんであんなに高いとかいな?

男性の身だしなみの一つが「ひげ剃り」。

私も一時期あごヒゲをはやしていたことがありますが、多くのビジネスマンが毎日ヒゲを剃っていると思います。

方法は、大きく2つ。電動シェーバーかカミソリを使うことです。

私は後者の「カミソリ派」。けど、いつも思うのが、

・刃を交換するタイミング

と

・なんでカミソリってあんなに高いんだろう?

ということです。この2つは関連していて、ホームセンターでひげ剃りコーナーにいくと、大体替え刃4枚で1,200〜1,600円するので、思わず購入を躊躇してしまうんですよね。そうすると、本来2週間で交換したほうがいいと言われていながら、その時期がズレズレになってしまい、気がついたら同じ刃を2ヶ月使ってた、ということが日常茶飯事です。。。一方、替え刃が1枚ついているホルダーのほうが800円とか1,000円で売っていて、思わずそっちに手が伸びてしまい、気がつくとお風呂場がホルダーだらけになってしまうということが多々あります。

今回某ドラッグストアで見つけたのが、

Xfit (クロスフィット)替刃4コ入り

コンビニで売っている使い捨てカミソリは、私の肌に合うのがあまりなく、いつも使用後に血がでてしまい、往生してしまいます。このカミソリは、

高性能(5枚刃)なシステムレザー(替刃式カミソリ)を使用していて、ホルダー肌に合わせて動く3D首振り機構がついていて、肌にきちんと密着するので剃り残しが少なく2ヶ月で交換のようです。以上で、約700円。

二週間ごとに刃を交換すると、2×4=8週間(2ヶ月)。これで700円だと思うと納得感があり、おもわず手にとってしまいました。

試してみると、一般の高性能ひげ剃りと、性能はほとんど変わりません。問題は、2週間という期間をどうやってチェックするかだけです(笑)。

しかし、ちょっと気になるのは、メーカー(貝印)として、既存商品との「カニバリズム」をどう考えているのか?ということです。

カニバリズムとは、

生物学用語では、いわゆる「共食い」という意味ですが、それが派生して、マーケティング用語で自社の製品やブランド同士が市場を食い合う状況を指します。

だって、私は、この商品より高い「貝印の刃」を使っていたのですから。

そのあたりは、メーカーの方に考えていただくとして(笑)、まずは、2ヶ月使ってみようと思っています。

私も一時期あごヒゲをはやしていたことがありますが、多くのビジネスマンが毎日ヒゲを剃っていると思います。

方法は、大きく2つ。電動シェーバーかカミソリを使うことです。

私は後者の「カミソリ派」。けど、いつも思うのが、

・刃を交換するタイミング

と

・なんでカミソリってあんなに高いんだろう?

ということです。この2つは関連していて、ホームセンターでひげ剃りコーナーにいくと、大体替え刃4枚で1,200〜1,600円するので、思わず購入を躊躇してしまうんですよね。そうすると、本来2週間で交換したほうがいいと言われていながら、その時期がズレズレになってしまい、気がついたら同じ刃を2ヶ月使ってた、ということが日常茶飯事です。。。一方、替え刃が1枚ついているホルダーのほうが800円とか1,000円で売っていて、思わずそっちに手が伸びてしまい、気がつくとお風呂場がホルダーだらけになってしまうということが多々あります。

今回某ドラッグストアで見つけたのが、

Xfit (クロスフィット)替刃4コ入り

コンビニで売っている使い捨てカミソリは、私の肌に合うのがあまりなく、いつも使用後に血がでてしまい、往生してしまいます。このカミソリは、

高性能(5枚刃)なシステムレザー(替刃式カミソリ)を使用していて、ホルダー肌に合わせて動く3D首振り機構がついていて、肌にきちんと密着するので剃り残しが少なく2ヶ月で交換のようです。以上で、約700円。

二週間ごとに刃を交換すると、2×4=8週間(2ヶ月)。これで700円だと思うと納得感があり、おもわず手にとってしまいました。

試してみると、一般の高性能ひげ剃りと、性能はほとんど変わりません。問題は、2週間という期間をどうやってチェックするかだけです(笑)。

しかし、ちょっと気になるのは、メーカー(貝印)として、既存商品との「カニバリズム」をどう考えているのか?ということです。

カニバリズムとは、

生物学用語では、いわゆる「共食い」という意味ですが、それが派生して、マーケティング用語で自社の製品やブランド同士が市場を食い合う状況を指します。

だって、私は、この商品より高い「貝印の刃」を使っていたのですから。

そのあたりは、メーカーの方に考えていただくとして(笑)、まずは、2ヶ月使ってみようと思っています。

2014年04月16日

森永ミルクキャラメル誕生100周年

今日は、弊社に出向していただいている社員のご家族に不幸があり、葬儀に参列のため昼前から小倉に向かいました。

で、いつも利用しているJR南福岡駅の売店でなにげに見つけたのが、

昔懐かしい森永ミルクキャラメルの「木いちごver.」。

イチゴ味だと甘いイメージがありますが、木いちご味ということで、ほどよい酸味があり美味しかったです。

私にとって「森永」のお菓子は、子供の頃から非常に身近な存在でした。というのも、父親が、森永系列の醸造会社に勤めていて、年末には、社内販売で森永のお菓子を段ボール一杯購入して家に持って帰ってきていたんですよね。

そういうこともあり、ミルクキャラメルを年に何回か無性に買いたくなることがあります。今回、思わずそのスイッチが入ってしまったみたいです。

せっかく買ったので、HPで調べてみると、今年は、森永ミルクキャラメルが誕生して100周年みたいです。

先日終了した「笑っていいとも!」が、32年間。森永ミルクキャラメルはその約3倍続いています。

また、私の記憶に残っているのは、「グリコ・森永事件」。そういった苦境を乗り越え100周年を迎えた森永ミルクキャラメル。これからも、時々買ってみたいと思っています。

で、いつも利用しているJR南福岡駅の売店でなにげに見つけたのが、

昔懐かしい森永ミルクキャラメルの「木いちごver.」。

イチゴ味だと甘いイメージがありますが、木いちご味ということで、ほどよい酸味があり美味しかったです。

私にとって「森永」のお菓子は、子供の頃から非常に身近な存在でした。というのも、父親が、森永系列の醸造会社に勤めていて、年末には、社内販売で森永のお菓子を段ボール一杯購入して家に持って帰ってきていたんですよね。

そういうこともあり、ミルクキャラメルを年に何回か無性に買いたくなることがあります。今回、思わずそのスイッチが入ってしまったみたいです。

せっかく買ったので、HPで調べてみると、今年は、森永ミルクキャラメルが誕生して100周年みたいです。

先日終了した「笑っていいとも!」が、32年間。森永ミルクキャラメルはその約3倍続いています。

また、私の記憶に残っているのは、「グリコ・森永事件」。そういった苦境を乗り越え100周年を迎えた森永ミルクキャラメル。これからも、時々買ってみたいと思っています。

2014年04月02日

行政サービスの向上(福岡市編)

昨年度、医療費が結構かかったのでe-Taxを利用して確定申告をしようと思い、必要にかられて「住民基本台帳カード(以下、住基カード)」をゲットしました。

結果、パソコン(mac)のO/S等の問題があり、e-Taxでの申告はできませんでした。

せっかく住基カードを作ったので、何か使う機会がないかなーと思っていたら、そのチャンスはすぐやってきました。

仕事関係で、私の印鑑証明を取得する必要が生じたのです。

住基カードを取得する際に、暗証番号等を登録すれば、福岡市の場合、住民票は印鑑証明書、戸籍事項説明書など公的証明書の交付がコンビニで可能なのです。

ということで、昨日近くのコンビニに行ってみました。

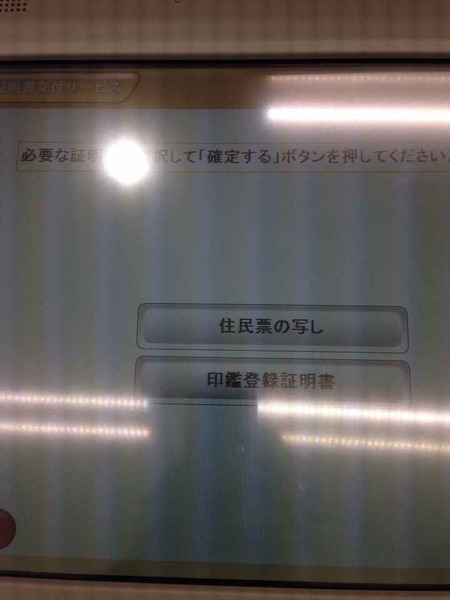

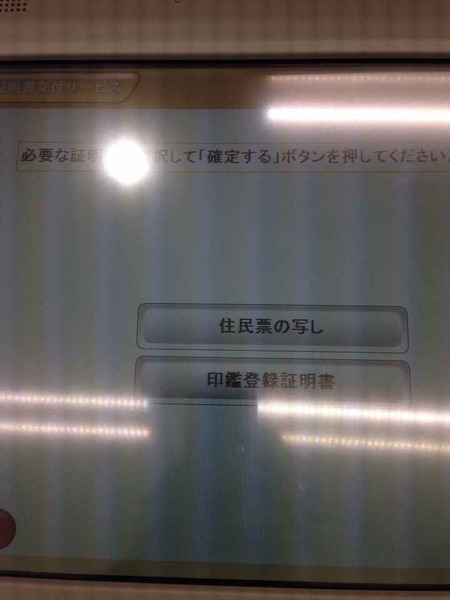

資料によると、マルチコピー機が設置している店舗で交付が可能です。所定の場所に住基カードをセットし、暗証番号を入力。画面の指示に従って操作を続け、

欲しい証明書のボタンをクリックすると、

行政期間のサーバーにアクセスし、証明書がマルチコピー機を使って出力されます。

支払いは、行ったコンビニがセブンイレブンだったので「nanacoカード」で支払いました。区役所で印鑑証明書の交付を受けると300円に対し、住基カードを利用してコンビニで交付受けると250円でした。

福岡市は、スタートアップ都市づくりというテーマで国家戦略特区・創業特区として選ばれましたが、今後、域外から活動拠点を移す企業、居を構える社会人・学生が増えてくると思いますが、公共サービスは、それらを受け入れるためには必要不可欠なインフラです。そういった意味で、地味ですがこういった公共サービスの向上を図る取り組みがキチンと行われていることは、素晴らしいことです。

今後の福岡に期待大!です。住基カード、利用することができてほっ

結果、パソコン(mac)のO/S等の問題があり、e-Taxでの申告はできませんでした。

せっかく住基カードを作ったので、何か使う機会がないかなーと思っていたら、そのチャンスはすぐやってきました。

仕事関係で、私の印鑑証明を取得する必要が生じたのです。

住基カードを取得する際に、暗証番号等を登録すれば、福岡市の場合、住民票は印鑑証明書、戸籍事項説明書など公的証明書の交付がコンビニで可能なのです。

ということで、昨日近くのコンビニに行ってみました。

資料によると、マルチコピー機が設置している店舗で交付が可能です。所定の場所に住基カードをセットし、暗証番号を入力。画面の指示に従って操作を続け、

欲しい証明書のボタンをクリックすると、

行政期間のサーバーにアクセスし、証明書がマルチコピー機を使って出力されます。

支払いは、行ったコンビニがセブンイレブンだったので「nanacoカード」で支払いました。区役所で印鑑証明書の交付を受けると300円に対し、住基カードを利用してコンビニで交付受けると250円でした。

福岡市は、スタートアップ都市づくりというテーマで国家戦略特区・創業特区として選ばれましたが、今後、域外から活動拠点を移す企業、居を構える社会人・学生が増えてくると思いますが、公共サービスは、それらを受け入れるためには必要不可欠なインフラです。そういった意味で、地味ですがこういった公共サービスの向上を図る取り組みがキチンと行われていることは、素晴らしいことです。

今後の福岡に期待大!です。住基カード、利用することができてほっ