2014年02月27日

博多天神

私は、仕事柄東京に出張することが多いのですが、その際に、新橋やお茶の水などいろんなところで見かけるのが、

「博多天神」というラーメン屋さんの看板です。

福岡在住者にとっては「笑ってしまう」ネーミングです。現在の福岡市は、元々「博多」という街と「福岡」という街が一緒になってできた都市です。

元々は、博多湾に面する現在の福岡市の中央部東側は、古来から博多(はかた)として認識されており、大陸方面への玄関口、今風にいうと「アジアへのゲートウェイ」として中世から貿易で栄えた商人の町です。

戦乱で度々焼き払われながらも、豊かな町人文化が育まれ、豊臣秀吉の手で復興されたあと、黒田家が福岡城とその城下町を築いたことで、那珂川(中洲を流れる川なのでご存知の方も多いと思います)を境に西が城下町としての「福岡」、東が商人町としての「博多」となったそうです。

そして、江戸時代から明治時代初めにかけて、福岡と博多は共存していましたが、1876年に福岡と博多は統合され福博(ふくはく)となり、その後、政府からの命により市制に移行する際に「福岡市」にするか「博多市」にするかで大論争が起こったそうです。

結果、勝ったのが「福岡市」という名称。それが現在の福岡市の原形となっています。

ちなみに、博多祇園山笠は、博多に伝わる祭りなので、基本的には那珂川の東側で行われます。

一方、天神とは、「福岡」の一番の繁華街の地名で、天神1−1−1には現在アクロス福岡という施設ができています。

その目の前にあるのが「水鏡天満宮」。太宰府に左遷されて博多にたどり着いた菅原道真公が、今泉辺りを流れていた四十川(現在の薬院新川)の水面に映った自身のやつれた姿を見て、嘆き悲しんだという言い伝えがあり、それにちなんで今泉に建てられた容見(すがたみ)天神が建てられました。

そして、現在NHK大河ドラマ「黒田官兵衛」で話題になっている福岡藩初代藩主・黒田長政によって水鏡天満宮として現在の地に移されたそうです。この天神様の移転が、現在の天神の地名の由来です。

ということで、福岡市民にとって「博多天神」というお店の名前は非常に違和感がある名前なんですよね。また、店員さんはほぼ全員外国の方なので、微妙な感じがしますが、個人的にはこのお店のラーメンは好きで、東京にあるそこいらの「博多ラーメン」を標榜するお店より「イケて」ますよ。私も何度か行ったことがあります。

博多天神、、、ブログを書いていると、次の出張時に立ち寄ってみたくなりました。

「博多天神」というラーメン屋さんの看板です。

福岡在住者にとっては「笑ってしまう」ネーミングです。現在の福岡市は、元々「博多」という街と「福岡」という街が一緒になってできた都市です。

元々は、博多湾に面する現在の福岡市の中央部東側は、古来から博多(はかた)として認識されており、大陸方面への玄関口、今風にいうと「アジアへのゲートウェイ」として中世から貿易で栄えた商人の町です。

戦乱で度々焼き払われながらも、豊かな町人文化が育まれ、豊臣秀吉の手で復興されたあと、黒田家が福岡城とその城下町を築いたことで、那珂川(中洲を流れる川なのでご存知の方も多いと思います)を境に西が城下町としての「福岡」、東が商人町としての「博多」となったそうです。

そして、江戸時代から明治時代初めにかけて、福岡と博多は共存していましたが、1876年に福岡と博多は統合され福博(ふくはく)となり、その後、政府からの命により市制に移行する際に「福岡市」にするか「博多市」にするかで大論争が起こったそうです。

結果、勝ったのが「福岡市」という名称。それが現在の福岡市の原形となっています。

ちなみに、博多祇園山笠は、博多に伝わる祭りなので、基本的には那珂川の東側で行われます。

一方、天神とは、「福岡」の一番の繁華街の地名で、天神1−1−1には現在アクロス福岡という施設ができています。

その目の前にあるのが「水鏡天満宮」。太宰府に左遷されて博多にたどり着いた菅原道真公が、今泉辺りを流れていた四十川(現在の薬院新川)の水面に映った自身のやつれた姿を見て、嘆き悲しんだという言い伝えがあり、それにちなんで今泉に建てられた容見(すがたみ)天神が建てられました。

そして、現在NHK大河ドラマ「黒田官兵衛」で話題になっている福岡藩初代藩主・黒田長政によって水鏡天満宮として現在の地に移されたそうです。この天神様の移転が、現在の天神の地名の由来です。

ということで、福岡市民にとって「博多天神」というお店の名前は非常に違和感がある名前なんですよね。また、店員さんはほぼ全員外国の方なので、微妙な感じがしますが、個人的にはこのお店のラーメンは好きで、東京にあるそこいらの「博多ラーメン」を標榜するお店より「イケて」ますよ。私も何度か行ったことがあります。

博多天神、、、ブログを書いていると、次の出張時に立ち寄ってみたくなりました。

2014年02月25日

共進化社会システム創成拠点フォーラム(九大編)

+++++

このたび、今年度「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」に採択されました「共進化社会システム創成拠点:ヒト/モノ・エネルギー・情報のモビリティによる多様で持続的な社会の構築(COI拠点)」フォーラムを、下記のとおり開催する運びとなりました。

併せて、この機会を活用して本学の研究シーズを広く産業界に知っていただく場として、若手研究者(約70名)を中心に研究シーズ発表会及びポスターセッションを同時開催致します。本学の研究シーズにご興味のあるより多くの企業様に新たな連携の可能性を創出する場として本フォーラムをご活用頂ければ幸いです。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

+++++

ということで、文部科学省「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」拠点に採択された九州大学の「共進化社会システム創成拠点:ヒト/モノ・エネルギー・情報のモビリティによる多様で持続的な社会の構築(COI拠点)」関連のイベントとして、九州から若手研究者を、なっ、なんと「70名」率い、東京でフォーラムが開催されます。

詳細はこちら

二日かけて4ラインで総勢約70名の若手研究者の研究シーズプレゼンをきける機会は、九州でもないことです。

COIの狙いが、

10年後、どのように「人が変わるべき」か、「社会が変わるべき」か、その目指すべき社会像を見据えたビジョン主導型のチャレンジング・ハイリスクな研究開発を行う。国がリスクをとって、革新的であり、技術的成立が困難であるが、社会的・経済的インパクトが大きい革新的研究開発の成果と、規制改革やリスクマネー等を合わせて革新的なイノベーションを実現させる。

であり、日本型イノベーションの源泉である大手企業との節点の強化ということで、今回東京で開催されるのではないかと思っています。

私自身非常に興味がありますので、参加をする予定です。ご興味がある企業のみなさま、ご都合つけば是非ご参加ください。

このたび、今年度「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」に採択されました「共進化社会システム創成拠点:ヒト/モノ・エネルギー・情報のモビリティによる多様で持続的な社会の構築(COI拠点)」フォーラムを、下記のとおり開催する運びとなりました。

併せて、この機会を活用して本学の研究シーズを広く産業界に知っていただく場として、若手研究者(約70名)を中心に研究シーズ発表会及びポスターセッションを同時開催致します。本学の研究シーズにご興味のあるより多くの企業様に新たな連携の可能性を創出する場として本フォーラムをご活用頂ければ幸いです。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

+++++

ということで、文部科学省「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」拠点に採択された九州大学の「共進化社会システム創成拠点:ヒト/モノ・エネルギー・情報のモビリティによる多様で持続的な社会の構築(COI拠点)」関連のイベントとして、九州から若手研究者を、なっ、なんと「70名」率い、東京でフォーラムが開催されます。

詳細はこちら

二日かけて4ラインで総勢約70名の若手研究者の研究シーズプレゼンをきける機会は、九州でもないことです。

COIの狙いが、

10年後、どのように「人が変わるべき」か、「社会が変わるべき」か、その目指すべき社会像を見据えたビジョン主導型のチャレンジング・ハイリスクな研究開発を行う。国がリスクをとって、革新的であり、技術的成立が困難であるが、社会的・経済的インパクトが大きい革新的研究開発の成果と、規制改革やリスクマネー等を合わせて革新的なイノベーションを実現させる。

であり、日本型イノベーションの源泉である大手企業との節点の強化ということで、今回東京で開催されるのではないかと思っています。

私自身非常に興味がありますので、参加をする予定です。ご興味がある企業のみなさま、ご都合つけば是非ご参加ください。

2014年02月24日

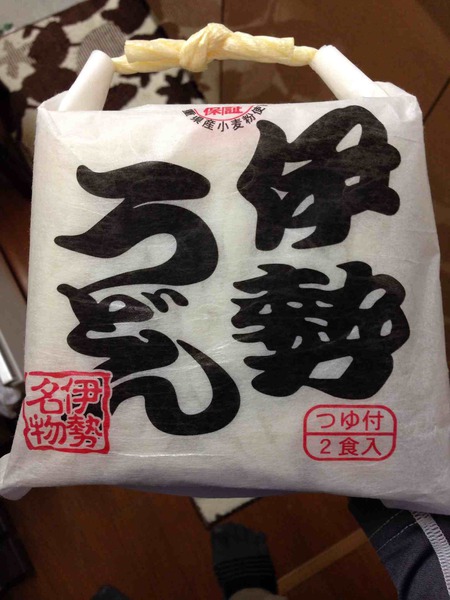

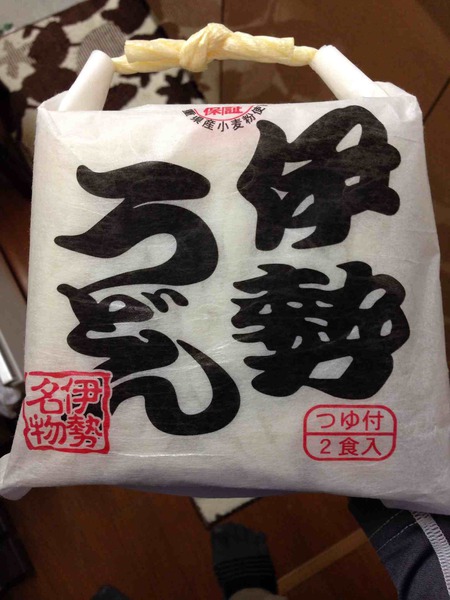

うどんのイノベーション(伊勢うどん編)

1月に、某地域活性化の件で、名古屋〜伊勢神宮を巡りました。

その際に食べたのが、

伊勢うどん。伊勢に行ったら是非食べろ!、と知り合いに言われていました。

お店は山口屋というところでした。ネットで見ると、福岡のラーメンに例えると「長浜屋」(なんだか名称使用で裁判が起こっていますが、、、)みたいなところのようです。

麺は太めで、黒く濃厚なつゆを麺に絡めて食べます。つゆは、一般的なうどんみたいに多くなく、ぶっかけうどんのような感じです。

個人的には、嫌いな味ではなかったのですが、かなり特徴的なうどんでした。お土産でも買ってみたので、昨晩、

作ってみました。

熱々の茹でたての麺に、醤油ベースの濃くて黒いつゆをぶっかけ、ネギを振りかけて食べました。妻やあかりにも好評でしたね。

しかし、今回思ったのは、同じうどんでも、福岡のそれとココまで違うのか、ということです。

麺については、コシが強い讃岐うどん、博多のうどんは逆にコシがないなど、各地で異なりますが、今回食べた「伊勢うどん」は、うどんという食べ物の流れから、ちょっと外れたものだと感じました。

そもそも、うどんの発祥の地は、博多だと言われています。ネットによると、博多祇園山笠の発祥の地でもある承天寺(じょうてんじ)の開祖である聖一国師(しょういちこくし)が中国から帰国した際に、製粉の技術を持ち帰り、「饂飩(うどん)・蕎麦・饅頭」などの粉物の食文化が全国的に広まったことから、そう伝えられています。

博多=とんこつラーメンという印象をお持ちの方が多いかと思いますが、どちらかというと、実は、ラーメンよりうどんを食べることのほうが多いんです。

ウエストのうどん、牧のうどん、資さんうどんなど、福岡では、ラーメンより、うどんのお店が激しい競争を繰り拡げています。

「イノベーションは掛け合わせ」だとよく言われます。伊勢うどんも、その地に伝来した「うどんの麺」と、地域の食材・調味料が掛け合わされ、独自に進化(?)したものなんでしょうね。。。

そんなことを考えながら、食べた「伊勢うどん」的な夕食でした。

その際に食べたのが、

伊勢うどん。伊勢に行ったら是非食べろ!、と知り合いに言われていました。

お店は山口屋というところでした。ネットで見ると、福岡のラーメンに例えると「長浜屋」(なんだか名称使用で裁判が起こっていますが、、、)みたいなところのようです。

麺は太めで、黒く濃厚なつゆを麺に絡めて食べます。つゆは、一般的なうどんみたいに多くなく、ぶっかけうどんのような感じです。

個人的には、嫌いな味ではなかったのですが、かなり特徴的なうどんでした。お土産でも買ってみたので、昨晩、

作ってみました。

熱々の茹でたての麺に、醤油ベースの濃くて黒いつゆをぶっかけ、ネギを振りかけて食べました。妻やあかりにも好評でしたね。

しかし、今回思ったのは、同じうどんでも、福岡のそれとココまで違うのか、ということです。

麺については、コシが強い讃岐うどん、博多のうどんは逆にコシがないなど、各地で異なりますが、今回食べた「伊勢うどん」は、うどんという食べ物の流れから、ちょっと外れたものだと感じました。

そもそも、うどんの発祥の地は、博多だと言われています。ネットによると、博多祇園山笠の発祥の地でもある承天寺(じょうてんじ)の開祖である聖一国師(しょういちこくし)が中国から帰国した際に、製粉の技術を持ち帰り、「饂飩(うどん)・蕎麦・饅頭」などの粉物の食文化が全国的に広まったことから、そう伝えられています。

博多=とんこつラーメンという印象をお持ちの方が多いかと思いますが、どちらかというと、実は、ラーメンよりうどんを食べることのほうが多いんです。

ウエストのうどん、牧のうどん、資さんうどんなど、福岡では、ラーメンより、うどんのお店が激しい競争を繰り拡げています。

「イノベーションは掛け合わせ」だとよく言われます。伊勢うどんも、その地に伝来した「うどんの麺」と、地域の食材・調味料が掛け合わされ、独自に進化(?)したものなんでしょうね。。。

そんなことを考えながら、食べた「伊勢うどん」的な夕食でした。

2014年02月21日

六本松キャンパス売却先決定(JR九州編)

先日、新聞やwebニュースで発表されていましたが、九大の六本松キャンパス跡地をJR九州が取得されたようです。

⇒こちら

跡地には、裁判所や検察庁などの城内にある法曹関係施設が建設される予定で、それ以外の部分の土地の活用として、JR九州が、福岡市青少年科学館や九州大学法科大学院などが入居する複合施設を整備されるようです。記事によるとその取得額は117億円。

約5年前に88年間の役目を終え閉校した六本松キャンパスは、九州大学に入学する学生全員が約1年半を過ごすキャンパスでした。久留米から福岡に出て来て初めて一人暮らしをしたのが、六本松キャンパス近くの別府一丁目のアパートでした。

青春時代を六本松で過ごした身としては、その思い出の地の価格が117億円が高いのか安いのか分かりませんが、ちょっとセンチメンタルな気分になります。

閉校が決まったあと、記念にと娘をキャンパスに連れていきましたね。

とにもかくにも、六本松キャンパス跡地が、地域住民の方のため、福岡市民のみなさんのためになるような形で開発され、九州・福岡の元気のもとになることを期待しています。

⇒こちら

跡地には、裁判所や検察庁などの城内にある法曹関係施設が建設される予定で、それ以外の部分の土地の活用として、JR九州が、福岡市青少年科学館や九州大学法科大学院などが入居する複合施設を整備されるようです。記事によるとその取得額は117億円。

約5年前に88年間の役目を終え閉校した六本松キャンパスは、九州大学に入学する学生全員が約1年半を過ごすキャンパスでした。久留米から福岡に出て来て初めて一人暮らしをしたのが、六本松キャンパス近くの別府一丁目のアパートでした。

青春時代を六本松で過ごした身としては、その思い出の地の価格が117億円が高いのか安いのか分かりませんが、ちょっとセンチメンタルな気分になります。

閉校が決まったあと、記念にと娘をキャンパスに連れていきましたね。

とにもかくにも、六本松キャンパス跡地が、地域住民の方のため、福岡市民のみなさんのためになるような形で開発され、九州・福岡の元気のもとになることを期待しています。

2014年02月20日

久留米のソウルフード(ホットドッグ編)

本日は、東京へ日帰り出張です。

いつもどおり福岡空港に到着した後、朝ご飯を買おうと1Fの売店に寄ってみると、目に入ってきたのが、

「キムラヤのホットドッグ」です。

ご存知でない方もいらっしゃると思いますが、私の地元である久留米市のソウルフードの一つです。

荒木町の隣町である津福本町に株式会社木村屋のパン工場があり、売店が併設されています。そのお店に、子供の頃、小頭町公園の近くにあった塾「全教研」の行き帰りによく立ち寄り、買い食いしていました。ちなみに、

昨年末に北海道でお会いしたホリエモンこと堀江さんも小学生の頃から全教研に通っていたそうです。

久留米は、松田聖子先輩やチェッカーズ、ARBにシーナ&ザ・ロケッツなどミュージシャンや芸能人が多いですが、そのほとんどがこの「ホットドッグ」を食べたことがあると思います。このホットドッグの特徴は、具が「ウインナー」ではないということです。

なぜだか、昔ながらの赤耳プレスハムに刻みキャベツ。

ここが久留米の面白いところです。物の本によると、戦後まもなく、アメリカでは「ホットドッグ」という食べ物があると聞いた創業者の方が、ホットドッグという名前から「暑がっている犬」というふうに勝手に連想し、犬が暑くてハーハー息をしている姿をイメージし、プレスハムの赤い耳の部分をパンからはみ出させ、出来上がったのがこの「ホットドッグ」なのです。

なんだか訳が分からない感じもしますが(笑)、とんこつラーメンや黒棒、そしてこのホットドッグなど、独自の発想で新しいモノを生み出した先輩方を誇りに思います。

けど、現地だと170円くらいなのが、空港では200円。。。ちょっと高いかな?

ご興味がある方は、是非試してみてください。

いつもどおり福岡空港に到着した後、朝ご飯を買おうと1Fの売店に寄ってみると、目に入ってきたのが、

「キムラヤのホットドッグ」です。

ご存知でない方もいらっしゃると思いますが、私の地元である久留米市のソウルフードの一つです。

荒木町の隣町である津福本町に株式会社木村屋のパン工場があり、売店が併設されています。そのお店に、子供の頃、小頭町公園の近くにあった塾「全教研」の行き帰りによく立ち寄り、買い食いしていました。ちなみに、

昨年末に北海道でお会いしたホリエモンこと堀江さんも小学生の頃から全教研に通っていたそうです。

久留米は、松田聖子先輩やチェッカーズ、ARBにシーナ&ザ・ロケッツなどミュージシャンや芸能人が多いですが、そのほとんどがこの「ホットドッグ」を食べたことがあると思います。このホットドッグの特徴は、具が「ウインナー」ではないということです。

なぜだか、昔ながらの赤耳プレスハムに刻みキャベツ。

ここが久留米の面白いところです。物の本によると、戦後まもなく、アメリカでは「ホットドッグ」という食べ物があると聞いた創業者の方が、ホットドッグという名前から「暑がっている犬」というふうに勝手に連想し、犬が暑くてハーハー息をしている姿をイメージし、プレスハムの赤い耳の部分をパンからはみ出させ、出来上がったのがこの「ホットドッグ」なのです。

なんだか訳が分からない感じもしますが(笑)、とんこつラーメンや黒棒、そしてこのホットドッグなど、独自の発想で新しいモノを生み出した先輩方を誇りに思います。

けど、現地だと170円くらいなのが、空港では200円。。。ちょっと高いかな?

ご興味がある方は、是非試してみてください。

2014年02月19日

クレジットカード紛失騒動とポカヨケの発想

昨日、の昼に某銀行のATMでお金を引き出そうと財布からカードを取り出した際に、なんとなく違和感を感じました。

そこで気付いたのが、メインで使っている「ANA SUPER FLYERS CARD(以下、カード)」が見当たらないということです。

あれ?と思い、財布の他のポケットを確認しても見つかりません。そのあたりから段々焦ってきて、財布の紙幣や他のカードを全て取り出して確認しても見つかりません。

「いつカードを使ったかな?」と思い出してみると、前日の夕方、今週出張用の航空便の購入手続きをネットで行っていて、いつもカード決裁しているので、その際にカードを取り出したことに気付き、事務所に戻り机の上を確認しても見つかりません。

「、カードを使ったのは事務所ではなく、自宅だったけ?」と自宅の妻に電話してテーブルの上などを確認してみても見つかりませんでした。

うーん、困ったなと、他にカードを使った場所がないか頭をひねっても思い出せず、明日カード会社に電話してカード使用をストップさせなければと思った矢先に、妻から電話がありました。

前日夜に妻と娘と南福岡駅で合流し、車で自宅に戻る途中にガソリンスタンド(セルフ)に立寄り、灯油を1カン買ったのですが、その際にカード使ったんじゃない?って

それを聞いてようやく思い出しました。ちょうど雨が降っていて、灯油を給油し終わったあと、急いで車に戻ったのですが、その際に給油装置からカードを抜き取らずに車に戻ったんじゃないかなと。確かにカードを抜き取った記憶がありませんでした。至急妻にそのガソリンスタンドに電話をしてもらったら、、、ありました!

いやー、本当にホッとしました。普段車にガソリンを給油する際に、カードを使うのですが、いつも利用するセルフのガソリンスタンドの給油装置は、カードを挿入すると、認証が終わったあとすぐカードが戻ってきて、それから給油を開始するので、カードを取り忘れることはありません。

一方、前日に利用したガソリンスタンドの給油装置は、給油が終わったあとにカードが戻ってくるタイプのものでした。それに加え、雨が降っていて寒かったので、急いで車に戻ったので、思わず抜き取ることを忘れてしまったんですね。

妻によると、そのガソリンスタンドでは、カードの抜き忘れが多く、たくさんのカードをスタンドで預かっているそうです。そして、取りにくる人はほとんどいないそうです。。。

そこで思い出したのが、エンジニア時代に学んだ「ポカヨケ」の発想。

ポカヨケとは、工場などの製造ラインに設置される作業ミスを防止するための仕組みのことです。

どんな人でも作業ミスなどはやってしまうので、極力そういった「ポカ」(囲碁、将棋で用いられる用語で、通常は考えられない悪い手を打つ事を意味するそうです)を避ける(ヨケる)ための仕組みや発想を作業の中に取り入れることにより作業ミスを減らすのです。

今回のケースでも、雨が降っていて寒かったので、給油後急いで車に戻ったことがカードを抜き忘れる原因になったと考えられますが、給油の前に必ずカードが戻ってくるような給油装置であれば、カードを抜き取らないと給油ができないので、カードを取り忘れることはなかったと思います。

まあ「自己責任」なので、忘れた私が一番悪いのですが(笑)、私がカードを忘れたガソリンスタンドに多くのカードが抜き忘れにより保管してあることを知り、ちょっとブログに書きたくなった次第です。とにもかくにも見つかってよかった!

そこで気付いたのが、メインで使っている「ANA SUPER FLYERS CARD(以下、カード)」が見当たらないということです。

あれ?と思い、財布の他のポケットを確認しても見つかりません。そのあたりから段々焦ってきて、財布の紙幣や他のカードを全て取り出して確認しても見つかりません。

「いつカードを使ったかな?」と思い出してみると、前日の夕方、今週出張用の航空便の購入手続きをネットで行っていて、いつもカード決裁しているので、その際にカードを取り出したことに気付き、事務所に戻り机の上を確認しても見つかりません。

「、カードを使ったのは事務所ではなく、自宅だったけ?」と自宅の妻に電話してテーブルの上などを確認してみても見つかりませんでした。

うーん、困ったなと、他にカードを使った場所がないか頭をひねっても思い出せず、明日カード会社に電話してカード使用をストップさせなければと思った矢先に、妻から電話がありました。

前日夜に妻と娘と南福岡駅で合流し、車で自宅に戻る途中にガソリンスタンド(セルフ)に立寄り、灯油を1カン買ったのですが、その際にカード使ったんじゃない?って

それを聞いてようやく思い出しました。ちょうど雨が降っていて、灯油を給油し終わったあと、急いで車に戻ったのですが、その際に給油装置からカードを抜き取らずに車に戻ったんじゃないかなと。確かにカードを抜き取った記憶がありませんでした。至急妻にそのガソリンスタンドに電話をしてもらったら、、、ありました!

いやー、本当にホッとしました。普段車にガソリンを給油する際に、カードを使うのですが、いつも利用するセルフのガソリンスタンドの給油装置は、カードを挿入すると、認証が終わったあとすぐカードが戻ってきて、それから給油を開始するので、カードを取り忘れることはありません。

一方、前日に利用したガソリンスタンドの給油装置は、給油が終わったあとにカードが戻ってくるタイプのものでした。それに加え、雨が降っていて寒かったので、急いで車に戻ったので、思わず抜き取ることを忘れてしまったんですね。

妻によると、そのガソリンスタンドでは、カードの抜き忘れが多く、たくさんのカードをスタンドで預かっているそうです。そして、取りにくる人はほとんどいないそうです。。。

そこで思い出したのが、エンジニア時代に学んだ「ポカヨケ」の発想。

ポカヨケとは、工場などの製造ラインに設置される作業ミスを防止するための仕組みのことです。

どんな人でも作業ミスなどはやってしまうので、極力そういった「ポカ」(囲碁、将棋で用いられる用語で、通常は考えられない悪い手を打つ事を意味するそうです)を避ける(ヨケる)ための仕組みや発想を作業の中に取り入れることにより作業ミスを減らすのです。

今回のケースでも、雨が降っていて寒かったので、給油後急いで車に戻ったことがカードを抜き忘れる原因になったと考えられますが、給油の前に必ずカードが戻ってくるような給油装置であれば、カードを抜き取らないと給油ができないので、カードを取り忘れることはなかったと思います。

まあ「自己責任」なので、忘れた私が一番悪いのですが(笑)、私がカードを忘れたガソリンスタンドに多くのカードが抜き忘れにより保管してあることを知り、ちょっとブログに書きたくなった次第です。とにもかくにも見つかってよかった!

2014年02月18日

よかろうもんナイト(G1九州・沖縄サミット)

先週末(2月15日〜16日)開催されたG1九州・沖縄サミットの初日の夜にレセプションが行われました。

タイトルは「よかろうもんナイト」。福岡市博物館の1F、2Fのオープンスペースを利用しての開催です。

まずは高島福岡市長の挨拶でスタート。今回のG1地域サミットのホストとして、博多のおもてなし力をアピールされました。そして行われたのが、

博物館の天井を利用して一夜限りの「プロジェクションマッピング」。テーマは「黒田官兵衛。

天井、R状壁面を目一杯に活用し、博多の歴史を表現していましたね。

そして、その後2Fに上がり、ディナーがスタート。食べ物でのサプライズといえば、

博多の有名屋台「小金ちゃん」の出店でした。

提供メニューは、名物「焼きラーメン」。東京からの参加者に博多の屋台の雰囲気を味わってもらおうと、福岡市博物館にそのまま屋台が出張ってきました。飛ぶように焼きラーメンが捌けていましたね。

ディナーでは、以前からお会いしたかったユーグレナの出雲社長ともお会いすることができました。

食事も終わり、一旦1Fに戻り、我々の目の前に現れたのが、

博多出身のアイドルグループHKT48!前日、ミュージックステーションに出演したとのことで東京から移動だったようですが、例の雪の影響で飛行機が飛ばず、新幹線に乗って福岡に戻ってきたとのことでした。いやー、HKT48の登場に参加者は大興奮。

会場全体が、スマホ、デジカメを使ってのアイドル写真撮影会状態に陥りました(笑)。

そして最後の締めでのサプライズが、

山笠の男衆の登場です。博多祇園山笠振興会の役員の皆様が、長法被を羽織ってステージに登場しました。

博多では、祝い事や集まり事の最後には、祝いめでたをうたい、博多手一本を入れて、その場を締めます。しかしながら山笠の男衆が一同に介し、このようなレセプションを締めるのは、山笠関係のイベント以外では滅多にないことです。個人的には、HKT48以上のサプライズでした。

それに加え、私にとってのサプライズは、博多手一本を入れた方が、知り合いのお父様だったことですね。

いやはや、内容満載のレセプションであっという間に終わってしまいました。多くの参加者が「いやー凄かった。これは、次回のG1地域サミット開催地の人にとってはプレッシャーだね」とおっしゃていました。

まさに「博多のおもてなしの力」を遺憾なく発揮したイベントでした。このイベントを企画・準備した事務局にみなさまに感謝・感謝です。

タイトルは「よかろうもんナイト」。福岡市博物館の1F、2Fのオープンスペースを利用しての開催です。

まずは高島福岡市長の挨拶でスタート。今回のG1地域サミットのホストとして、博多のおもてなし力をアピールされました。そして行われたのが、

博物館の天井を利用して一夜限りの「プロジェクションマッピング」。テーマは「黒田官兵衛。

天井、R状壁面を目一杯に活用し、博多の歴史を表現していましたね。

そして、その後2Fに上がり、ディナーがスタート。食べ物でのサプライズといえば、

博多の有名屋台「小金ちゃん」の出店でした。

提供メニューは、名物「焼きラーメン」。東京からの参加者に博多の屋台の雰囲気を味わってもらおうと、福岡市博物館にそのまま屋台が出張ってきました。飛ぶように焼きラーメンが捌けていましたね。

ディナーでは、以前からお会いしたかったユーグレナの出雲社長ともお会いすることができました。

食事も終わり、一旦1Fに戻り、我々の目の前に現れたのが、

博多出身のアイドルグループHKT48!前日、ミュージックステーションに出演したとのことで東京から移動だったようですが、例の雪の影響で飛行機が飛ばず、新幹線に乗って福岡に戻ってきたとのことでした。いやー、HKT48の登場に参加者は大興奮。

会場全体が、スマホ、デジカメを使ってのアイドル写真撮影会状態に陥りました(笑)。

そして最後の締めでのサプライズが、

山笠の男衆の登場です。博多祇園山笠振興会の役員の皆様が、長法被を羽織ってステージに登場しました。

博多では、祝い事や集まり事の最後には、祝いめでたをうたい、博多手一本を入れて、その場を締めます。しかしながら山笠の男衆が一同に介し、このようなレセプションを締めるのは、山笠関係のイベント以外では滅多にないことです。個人的には、HKT48以上のサプライズでした。

それに加え、私にとってのサプライズは、博多手一本を入れた方が、知り合いのお父様だったことですね。

いやはや、内容満載のレセプションであっという間に終わってしまいました。多くの参加者が「いやー凄かった。これは、次回のG1地域サミット開催地の人にとってはプレッシャーだね」とおっしゃていました。

まさに「博多のおもてなしの力」を遺憾なく発揮したイベントでした。このイベントを企画・準備した事務局にみなさまに感謝・感謝です。

タグ :G1G1九州・沖縄サミット

2014年02月17日

G1九州・沖縄サミット参加

先週末2月15日−16日に、福岡で「G1九州・沖縄サミット」が開催されました。

G1サミットとは、日本版ダボス会議を目指し、グロービスの堀代表を中心として5年前から様々な分野からリーダーが集まり始まった、社会変革に向けた行動と発信のためのプラットフォームです。

その地域サミット版が、今回の「G1九州・沖縄サミット」のようです。参加者は基本的に、ボードメンバー、G1メンバーからの推薦、いわゆる完全招待制です。

私は、G1メンバーである同い年の経営者の方からご推薦をいただき参加させていただきました。

場所は、百道浜の福岡市博物館です。

参加者は約140名。G1メンバーを中心とした域外(主に東京)から約70名、地元九州から約70名の参加でした。週末の大雪の影響で、数名の東京からのゲストが欠席になったのは残念でしたが、非常に内容の濃いセッションばかりでした。

大きなテーマは「九州から始まる日本の改革」。中央から距離が離れている辺境(九州)から革新・イノベーションは起きる、といったところでしょうか。その事例として取り上げられていたのが、

以前から親しくさせていただいている、樋渡さんが市長を務める武雄市の図書館でした。樋渡市長の講演は何度か聞いているのですが、改めて思うのは、あのCCCとコラボして建て替えた図書館は、特区か規制の緩和を国に要求して実施した「変革」ではなく、現行規制の中で今まで誰もやらなかったことを一番最初に実行したものであるということです。

なので、樋渡市長は、地域活性化の一つの手段として「特区」や「規制緩和」を国に要求することに否定的な発言をよくされます。「今のままでもやれることはあるでしょ!」ということですね。この視点は、非常に参考になると思いました。

それと、今回改めて感じたのは、多様なネットワークの重要性です。九州の経済界だけでなく、G1メンバーを中心とした域外の有力メンバーとのface to faceのコミュニケーションが出来る場が、福岡ではほとんどありません。いわゆる「弱い紐帯の力」の活用です。

(樋渡市長のブログより)

二日目のランチはこんな感じでした。普段ゆっくり話すことができない樋渡武雄市長、高島福岡市長、グロービス堀代表と膝を突き合わせてランチを食べながら気軽に会話ができました。まさにこれがネットワーキング。いわゆる「弱い紐帯の力」の活用です。G1九州・沖縄サミットの素晴らしい点だと感じました。

一方、残念なことがありました。それは、今回の参加者に「九州大学の教員・関係者」が私以外(九州大学の特定関連会社の社長)いなかったことです。掘代表と名刺交換させて頂いた際に、このことを話したら一言「推薦者リストに残念ながら挙がってこなったんだよね」。

つまり、G1メンバー、ボードメンバーと九州大学の教職員との間のネットワークがほとんど繋がっていないということです。もしかしたら推薦者リストに挙がっていて、仕事の都合等により参加できなかった九大関係者がいたかもしれませんが、その絶対数が少なかったため、今回のような残念な結果になったのではないかと思います。次回開催の際には、なんとかこの点を改善できればと思っています。

その他、レセプションや、ネットワーキングでいろんな出会い、サプライズがありましたが、また別途アップさせていただきます。

G1サミットとは、日本版ダボス会議を目指し、グロービスの堀代表を中心として5年前から様々な分野からリーダーが集まり始まった、社会変革に向けた行動と発信のためのプラットフォームです。

その地域サミット版が、今回の「G1九州・沖縄サミット」のようです。参加者は基本的に、ボードメンバー、G1メンバーからの推薦、いわゆる完全招待制です。

私は、G1メンバーである同い年の経営者の方からご推薦をいただき参加させていただきました。

場所は、百道浜の福岡市博物館です。

参加者は約140名。G1メンバーを中心とした域外(主に東京)から約70名、地元九州から約70名の参加でした。週末の大雪の影響で、数名の東京からのゲストが欠席になったのは残念でしたが、非常に内容の濃いセッションばかりでした。

大きなテーマは「九州から始まる日本の改革」。中央から距離が離れている辺境(九州)から革新・イノベーションは起きる、といったところでしょうか。その事例として取り上げられていたのが、

以前から親しくさせていただいている、樋渡さんが市長を務める武雄市の図書館でした。樋渡市長の講演は何度か聞いているのですが、改めて思うのは、あのCCCとコラボして建て替えた図書館は、特区か規制の緩和を国に要求して実施した「変革」ではなく、現行規制の中で今まで誰もやらなかったことを一番最初に実行したものであるということです。

なので、樋渡市長は、地域活性化の一つの手段として「特区」や「規制緩和」を国に要求することに否定的な発言をよくされます。「今のままでもやれることはあるでしょ!」ということですね。この視点は、非常に参考になると思いました。

それと、今回改めて感じたのは、多様なネットワークの重要性です。九州の経済界だけでなく、G1メンバーを中心とした域外の有力メンバーとのface to faceのコミュニケーションが出来る場が、福岡ではほとんどありません。いわゆる「弱い紐帯の力」の活用です。

(樋渡市長のブログより)

二日目のランチはこんな感じでした。普段ゆっくり話すことができない樋渡武雄市長、高島福岡市長、グロービス堀代表と膝を突き合わせてランチを食べながら気軽に会話ができました。まさにこれがネットワーキング。いわゆる「弱い紐帯の力」の活用です。G1九州・沖縄サミットの素晴らしい点だと感じました。

一方、残念なことがありました。それは、今回の参加者に「九州大学の教員・関係者」が私以外(九州大学の特定関連会社の社長)いなかったことです。掘代表と名刺交換させて頂いた際に、このことを話したら一言「推薦者リストに残念ながら挙がってこなったんだよね」。

つまり、G1メンバー、ボードメンバーと九州大学の教職員との間のネットワークがほとんど繋がっていないということです。もしかしたら推薦者リストに挙がっていて、仕事の都合等により参加できなかった九大関係者がいたかもしれませんが、その絶対数が少なかったため、今回のような残念な結果になったのではないかと思います。次回開催の際には、なんとかこの点を改善できればと思っています。

その他、レセプションや、ネットワーキングでいろんな出会い、サプライズがありましたが、また別途アップさせていただきます。

2014年02月13日

第2回 九州大学技術シーズ活用フォーラムのご紹介

昨年11月末に初回を開催した「 九州大学技術シーズ活用フォーラム」。3月6日に第二回を開催することになりました。

このフォーラムは、主に九州地域の企業のみなさまに九州大学の技術シーズを紹介させていただき、新規事業×技術シーズの活用、共同研究、技術移転など産学連携による地域の活性化に貢献することを目的としてスタートしたものです。第一回目は、センシング分野をテーマとしたのですが、その後、参加いただいた企業の方とプレゼンしていただいた先生方との間に、競争的資金の獲得にむけたプロジェクトの組成や、共同研究、特許の活用の話が持ち上がっています。

今回は「医療・ライフサイエンス分野における注目技術」をご紹介させていただく予定です。詳細は以下のとおりですので、ご興味がある方は是非ご参加ください。私も会場に出向きます。

+++++++++++++++++++++++++++++

日時:平成26年3月6日(木) 15:00~17:10(交流会:17:20~18:30)

会場:福岡アジアビジネスセンター(福岡ABC)(福岡市中央区天神1-11-17 福岡ビル4階)

募集対象:九州大学技術シーズにご関心のある企業 等

募集人員:40名

プログラム

■テーマ1

「小型・軽量・安価な手指運動の日常動作支援およびリハビリテーション装置」

九州大学 先端医療イノベーションセンター 准教授 荒田 純平氏

■テーマ2

「Tissue Tablet法:効率的な組織凍結・保存法」

九州大学病院 第一外科 臨床検査技師 寅田 信博氏

■テーマ3

「新規細胞老化関連因子の同定による老化診断」

九州大学 農学研究院 准教授 片倉 喜範氏

(フォーラム終了後 交流会)

参加費

フォーラム1,000円

交流会 2,000円

主催:株式会社 産学連携機構九州

後援:一般社団法人 九州ニュービジネス協議会

詳しい内容につきましては、下記サイトをご覧下さい。

http://www.k-uip.co.jp/media/uploads/forum2nd_20140306.pdf

〔お問合せ先〕

産学連携機構九州(九大TLO) 知的財産部

TEL:092-834-2388

e-mail:home@k-uip.co.jp

このフォーラムは、主に九州地域の企業のみなさまに九州大学の技術シーズを紹介させていただき、新規事業×技術シーズの活用、共同研究、技術移転など産学連携による地域の活性化に貢献することを目的としてスタートしたものです。第一回目は、センシング分野をテーマとしたのですが、その後、参加いただいた企業の方とプレゼンしていただいた先生方との間に、競争的資金の獲得にむけたプロジェクトの組成や、共同研究、特許の活用の話が持ち上がっています。

今回は「医療・ライフサイエンス分野における注目技術」をご紹介させていただく予定です。詳細は以下のとおりですので、ご興味がある方は是非ご参加ください。私も会場に出向きます。

+++++++++++++++++++++++++++++

日時:平成26年3月6日(木) 15:00~17:10(交流会:17:20~18:30)

会場:福岡アジアビジネスセンター(福岡ABC)(福岡市中央区天神1-11-17 福岡ビル4階)

募集対象:九州大学技術シーズにご関心のある企業 等

募集人員:40名

プログラム

■テーマ1

「小型・軽量・安価な手指運動の日常動作支援およびリハビリテーション装置」

九州大学 先端医療イノベーションセンター 准教授 荒田 純平氏

■テーマ2

「Tissue Tablet法:効率的な組織凍結・保存法」

九州大学病院 第一外科 臨床検査技師 寅田 信博氏

■テーマ3

「新規細胞老化関連因子の同定による老化診断」

九州大学 農学研究院 准教授 片倉 喜範氏

(フォーラム終了後 交流会)

参加費

フォーラム1,000円

交流会 2,000円

主催:株式会社 産学連携機構九州

後援:一般社団法人 九州ニュービジネス協議会

詳しい内容につきましては、下記サイトをご覧下さい。

http://www.k-uip.co.jp/media/uploads/forum2nd_20140306.pdf

〔お問合せ先〕

産学連携機構九州(九大TLO) 知的財産部

TEL:092-834-2388

e-mail:home@k-uip.co.jp

2014年02月12日

PM2.5の飛来予測(SPRINTARS編)

私は、福岡在住です。福岡は、東京より国内由来の大気汚染の影響は間違いなく低いのですが、異国由来の大気汚染は現在深刻な状況です。

その代表選手が「PM2.5」における影響ではないでしょうか?

妻も娘も若干アレルギー気味で、PM2.5の飛来が多い日は、目がモゾモゾしたり鼻水がひどくなったりしているようです。

これらの原因であると言われる「PM2.5」に代表される大気エアロゾル(微粒子)の飛来予測を行ってるのが九大応用力学研究所の竹村准教授を中心とした研究グループであり、そのシミュレーションをするために開発された数値モデルがSPRINTARS (Spectral Radiation-Transport Model for Aerosol Species) です。

最近、全国版のニュース番組でも取り上げられていますね。

毎朝更新されていて、天気予報のように週間予報や可視化した予測データ(動画)を提供しています。

私自身、最近めがしょぼしょぼしたり、むず痒いことがあり、「老眼かな」と感じることがあるのですが、もしかしたらこれらの症状も「PM2.5」など大気エアゾルの影響かもしれません。

春を迎えると、これらに加え、黄砂も飛来してきます。これからのシーズン「SPRINTARS」のシミュレーションデータは欠かせないものになりそうです。

その代表選手が「PM2.5」における影響ではないでしょうか?

妻も娘も若干アレルギー気味で、PM2.5の飛来が多い日は、目がモゾモゾしたり鼻水がひどくなったりしているようです。

これらの原因であると言われる「PM2.5」に代表される大気エアロゾル(微粒子)の飛来予測を行ってるのが九大応用力学研究所の竹村准教授を中心とした研究グループであり、そのシミュレーションをするために開発された数値モデルがSPRINTARS (Spectral Radiation-Transport Model for Aerosol Species) です。

最近、全国版のニュース番組でも取り上げられていますね。

毎朝更新されていて、天気予報のように週間予報や可視化した予測データ(動画)を提供しています。

私自身、最近めがしょぼしょぼしたり、むず痒いことがあり、「老眼かな」と感じることがあるのですが、もしかしたらこれらの症状も「PM2.5」など大気エアゾルの影響かもしれません。

春を迎えると、これらに加え、黄砂も飛来してきます。これからのシーズン「SPRINTARS」のシミュレーションデータは欠かせないものになりそうです。

2014年02月06日

人が集いスタートアップする都市・福岡の形成に向けて

++++++

福岡市では「スタートアップ(=新しい行動や事業をおこすこと)都市づくり」を推進しています。

それを踏まえ、当研究所では、福岡市および国内外におけるスタートアップにフォーカスした調査研究を進めており、福岡市でスタートアップを盛んにしたり、挑戦する人を応援したりしていくための政策提言などをまとめる予定です。

今回の都市セミナーは、その研究報告とともに、スタートアップの推進・支援の第一線でご活躍中のゲストによる講演や事例発表、さらに会場の皆様とのQ&Aセッションを通じて、「新たな挑戦を応援するスタートアップ都市づくり」を、皆様と一緒に考える機会として開催するものです。

スタートアップ関連企業・組織、研究者、行政職員ほか幅広い市民の皆様のご参加をお待ちしています。

++++++

ということで、先日寄稿させていただいた都市情報誌「fU+(エフ・ユー プラス)」を発行している公益財団法人福岡アジア都市研究所が都市セミナー「人が集いスタートアップする都市・福岡の形成に向けて」を開催します。

私が寄稿させていただいたのは、「スタートアップ都市・ふくおかー新たなビジネスを生む生態系へ-」といった特集での記事でした。

福岡市は、国が公募した国家戦略特区に「新たな起業と雇用を産み出すグローバル・スタートアップ国家戦略特区」という内容で提案しており、「新しい行動や事業を起こすこと」を都市づくりの一つのテーマとして掲げています。福岡市は新規開業率という指標では、全国的にも高い数値を示しているようです。

私の立ち位置は「産学連携」なので、こういったテーマとは、大学の技術を活用した起業や学生の起業へ支援が合致する点といえます。

年度末で忙しい時期ではありますが、ご興味がある方は是非ご参加ください。

詳細&お申し込みはこちら

福岡市では「スタートアップ(=新しい行動や事業をおこすこと)都市づくり」を推進しています。

それを踏まえ、当研究所では、福岡市および国内外におけるスタートアップにフォーカスした調査研究を進めており、福岡市でスタートアップを盛んにしたり、挑戦する人を応援したりしていくための政策提言などをまとめる予定です。

今回の都市セミナーは、その研究報告とともに、スタートアップの推進・支援の第一線でご活躍中のゲストによる講演や事例発表、さらに会場の皆様とのQ&Aセッションを通じて、「新たな挑戦を応援するスタートアップ都市づくり」を、皆様と一緒に考える機会として開催するものです。

スタートアップ関連企業・組織、研究者、行政職員ほか幅広い市民の皆様のご参加をお待ちしています。

++++++

ということで、先日寄稿させていただいた都市情報誌「fU+(エフ・ユー プラス)」を発行している公益財団法人福岡アジア都市研究所が都市セミナー「人が集いスタートアップする都市・福岡の形成に向けて」を開催します。

私が寄稿させていただいたのは、「スタートアップ都市・ふくおかー新たなビジネスを生む生態系へ-」といった特集での記事でした。

福岡市は、国が公募した国家戦略特区に「新たな起業と雇用を産み出すグローバル・スタートアップ国家戦略特区」という内容で提案しており、「新しい行動や事業を起こすこと」を都市づくりの一つのテーマとして掲げています。福岡市は新規開業率という指標では、全国的にも高い数値を示しているようです。

私の立ち位置は「産学連携」なので、こういったテーマとは、大学の技術を活用した起業や学生の起業へ支援が合致する点といえます。

年度末で忙しい時期ではありますが、ご興味がある方は是非ご参加ください。

詳細&お申し込みはこちら

2014年02月05日

東アジア初「Google RISE Awards 」(Life is Tech編)

今日、なにげにFBのタイムラインを眺めていたら、嬉しいニュースを見つけました。

「この度、Life is Tech!は東アジア初の “Google RISE Awards ” に選ばれました!!」というコメントです。

Life is Techとは、若い起業家たちが設立したライフイズテック(株)が提供しているプログラムで、

春夏冬休み中など長期に休みの間に約一週間のキャンプを国内の有力大学のキャンパス(またはその近辺)で開催します。

どういったキャンプかというと、

主な対象は中学生・高校生 で、iPhoneアプリの開発やゲームデザイン・プログラミングなどの最新IT技術を、大学生のインストラクター・メンターが張り付いて教えながら学ぶことが出来るプログラムです。

なので、プログラミングやデザインが好きな学生はもちろんのこと、パソコンやスマートフォンをほとんど触ったことのない人でも、誰でも参加・技術習得ができて、「楽しく」「自主的に」「自然と」学ぶことができるプログラムです。

Google RISE Awardsとは、世界中でコンピューターサイエンスやICT教育の普及に貢献している組織に与えられる賞みたいで、今回「Life is Tech」が東アジアで初めて受賞したとのことです。⇒こちら

HPのとおり、九大でも開催され、九大の学生もインストラクターとしてこのプログラムにも参加しているのですが、私は、初めて九大で開催するにあたり、引き受けていただく教員やメンターとしての学生等の紹介および、開催場所について相談を受け、アドバイスさせていただきました。

今回の受賞では、首都圏以外での地域(九州・関西・四国・北海道etc)での講座開催が評価されたということで、そのキッカケの一端を担うことができ非常に嬉しい限りです。

今後、このプログラムが発展し、素晴らしい人材が日本中から次々と生まれることを期待しています。とにもかくにもおめでとうございます!

「この度、Life is Tech!は東アジア初の “Google RISE Awards ” に選ばれました!!」というコメントです。

Life is Techとは、若い起業家たちが設立したライフイズテック(株)が提供しているプログラムで、

春夏冬休み中など長期に休みの間に約一週間のキャンプを国内の有力大学のキャンパス(またはその近辺)で開催します。

どういったキャンプかというと、

主な対象は中学生・高校生 で、iPhoneアプリの開発やゲームデザイン・プログラミングなどの最新IT技術を、大学生のインストラクター・メンターが張り付いて教えながら学ぶことが出来るプログラムです。

なので、プログラミングやデザインが好きな学生はもちろんのこと、パソコンやスマートフォンをほとんど触ったことのない人でも、誰でも参加・技術習得ができて、「楽しく」「自主的に」「自然と」学ぶことができるプログラムです。

Google RISE Awardsとは、世界中でコンピューターサイエンスやICT教育の普及に貢献している組織に与えられる賞みたいで、今回「Life is Tech」が東アジアで初めて受賞したとのことです。⇒こちら

HPのとおり、九大でも開催され、九大の学生もインストラクターとしてこのプログラムにも参加しているのですが、私は、初めて九大で開催するにあたり、引き受けていただく教員やメンターとしての学生等の紹介および、開催場所について相談を受け、アドバイスさせていただきました。

今回の受賞では、首都圏以外での地域(九州・関西・四国・北海道etc)での講座開催が評価されたということで、そのキッカケの一端を担うことができ非常に嬉しい限りです。

今後、このプログラムが発展し、素晴らしい人材が日本中から次々と生まれることを期待しています。とにもかくにもおめでとうございます!

タグ :life is Tech受賞

2014年02月04日

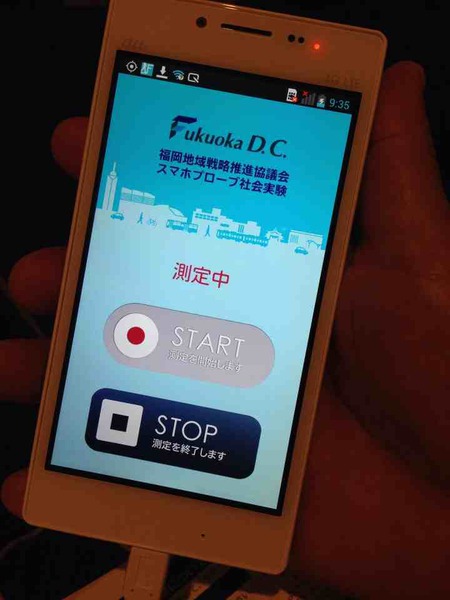

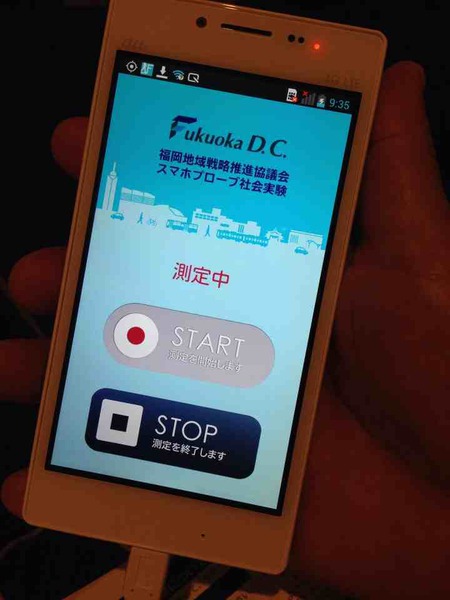

福岡での人の流れ調査実験

私は、個人用と会社用で2台スマートフォンを持っています。それに加え、先々週から先週末にかけてもう一台持ち歩いていました。

「人の流れ調査実験」に参加したからです。

この社会実験は、福岡地域戦略推進協議会環境部会が2014 年1 月23 日(木)から1 月30 日(木)まで実施したものです。

環境部会では数件社会実験を実施しており、今回の実験は、スマートモビリティ分科会が『福岡版スマートシティ構想』の実現へ向けて実施したものです。

福岡都市圏で働き・生活をしているFDC会員を中心に被験者200 名を対象に、行動データ測定用のアプリがインストールされたスマートフォンと福岡市地下鉄ICカード(はやかけん)を配布し、被験者の行動データを測定し分析することで、福岡地域における交通政策を含む都市機能の高度化の実現を目指すものです。

なぜ「はやかけん」が必要?人の流れ・行動データは、スマホのGPSデータをベースに測定するため、地下鉄などGPS測位が難しいエリアの行動履歴を補完する必要があるからです。

GPSはかなり電力を消費するので、気がついたら測定用スマートフォンの電源が落ちてた、ということが結構ありましたが、なんとか無事終了しました。

「人の動き」は、ある意味ビッグデータ。それらを「見える化」することによって交通インフラの整備、や購買活動の分析に利用されるのでしょうね。今までは「そんなことができるといいな」と思っていたことが、IT技術の進歩により可能になったのです。

一方、スマホを使ってライフログをとるアプリが増えてきました。その一つが「Moves」。昨年福岡で開催された「スマートモビリティアジア」のセッションで、nobiさんこと林信行さんが紹介されたアプリです。私は、このアプリを利用しています。

どのくらい歩いたか(走ったか)、カロリーを消費したか、どう移動したか、が簡単に記録できます。唯一の欠点(?)は、どこに行ったかが「見える化」されることですかね(笑)。

話は元にもどし、今回の調査実験の分析結果が3月中旬までにはでるようです。どういった結果が発表されるのか、今から楽しみです。

「人の流れ調査実験」に参加したからです。

この社会実験は、福岡地域戦略推進協議会環境部会が2014 年1 月23 日(木)から1 月30 日(木)まで実施したものです。

環境部会では数件社会実験を実施しており、今回の実験は、スマートモビリティ分科会が『福岡版スマートシティ構想』の実現へ向けて実施したものです。

福岡都市圏で働き・生活をしているFDC会員を中心に被験者200 名を対象に、行動データ測定用のアプリがインストールされたスマートフォンと福岡市地下鉄ICカード(はやかけん)を配布し、被験者の行動データを測定し分析することで、福岡地域における交通政策を含む都市機能の高度化の実現を目指すものです。

なぜ「はやかけん」が必要?人の流れ・行動データは、スマホのGPSデータをベースに測定するため、地下鉄などGPS測位が難しいエリアの行動履歴を補完する必要があるからです。

GPSはかなり電力を消費するので、気がついたら測定用スマートフォンの電源が落ちてた、ということが結構ありましたが、なんとか無事終了しました。

「人の動き」は、ある意味ビッグデータ。それらを「見える化」することによって交通インフラの整備、や購買活動の分析に利用されるのでしょうね。今までは「そんなことができるといいな」と思っていたことが、IT技術の進歩により可能になったのです。

一方、スマホを使ってライフログをとるアプリが増えてきました。その一つが「Moves」。昨年福岡で開催された「スマートモビリティアジア」のセッションで、nobiさんこと林信行さんが紹介されたアプリです。私は、このアプリを利用しています。

どのくらい歩いたか(走ったか)、カロリーを消費したか、どう移動したか、が簡単に記録できます。唯一の欠点(?)は、どこに行ったかが「見える化」されることですかね(笑)。

話は元にもどし、今回の調査実験の分析結果が3月中旬までにはでるようです。どういった結果が発表されるのか、今から楽しみです。

2014年02月03日

航空チケットが、、、アベノミクスの効果?

今年に入り、東京に数回出張しました。

その際に感じたのが「航空便が混んでいるなー」ということです。

●●委員会出席など、予定・時間が事前に分かっている場合は、早めに航空チケットを予約するのですが、アポイントがギリギリに決まった場合など、直前にチケットを購入することが多々あります。昨年まではそれでも座席を確保できたのですが、今年に入りそれが厳しくなりました。

私は「ANA派」なのですが、前回出張した際に、航空チケットの予約を忘れていて、前日にチケットを購入しようとwebにアクセスしてみるとその日の午前中の便はほぼ満席でした。「これはヤバい」とJALのwebを確認しても同じ状況。結局、スカイマーク便でギリギリなんとか座席を確保できました。

宿泊時のホテルもかなり混んでいますね。。。

同様なことを、同僚や知り合いの大学教員も言っていました。偶然中・高校の修学旅行などにぶつかったなどの影響もあるかもしれませんが、間違いなく、人・モノの動きは昨年に比べ増えていると思います。

人・モノが動けばお金が動く=景気上昇のサインと言われていますが、まさにその状況ではないかと思った次第です。

これもアベノミクスの効果?なのでしょうか。。。ということで、今週末の出張の航空チケットを早めに予約しました(笑)

その際に感じたのが「航空便が混んでいるなー」ということです。

●●委員会出席など、予定・時間が事前に分かっている場合は、早めに航空チケットを予約するのですが、アポイントがギリギリに決まった場合など、直前にチケットを購入することが多々あります。昨年まではそれでも座席を確保できたのですが、今年に入りそれが厳しくなりました。

私は「ANA派」なのですが、前回出張した際に、航空チケットの予約を忘れていて、前日にチケットを購入しようとwebにアクセスしてみるとその日の午前中の便はほぼ満席でした。「これはヤバい」とJALのwebを確認しても同じ状況。結局、スカイマーク便でギリギリなんとか座席を確保できました。

宿泊時のホテルもかなり混んでいますね。。。

同様なことを、同僚や知り合いの大学教員も言っていました。偶然中・高校の修学旅行などにぶつかったなどの影響もあるかもしれませんが、間違いなく、人・モノの動きは昨年に比べ増えていると思います。

人・モノが動けばお金が動く=景気上昇のサインと言われていますが、まさにその状況ではないかと思った次第です。

これもアベノミクスの効果?なのでしょうか。。。ということで、今週末の出張の航空チケットを早めに予約しました(笑)