2014年08月30日

博多豚骨ラーメンズを読んでみた。

以前、博多駅の本屋さんで見かけてからその題名とキャッチフレーズで気になっていた本

「博多豚骨ラーメンズ」

しかも、帯のキャッチが「人口3%が殺し屋の街・博多で、生き残るのは誰だー!?」

おいおい、フィクションでもそれはちょっと言い過ぎ、イメージダウンに繋がるでしょ?と博多在住の私としては思わず叫んでしまいそうなフレーズでした。

福岡・博多は、食べ物が美味しい、街がコンパクト、住み易い!など、いいイメージがある一方、実は、

飲酒運転事故の発生件数第2位(2011年)

性犯罪の発生件数全国3位(2011年)

など、治安に関しては悪いデータが多々あります。コレ以外にも、

手榴弾事件の発生件数が全国ワースト1位(2011年)など、とんでもないデータも。。。

まあ、こんなランキングをモチーフにして作者(福岡市在住)が、この小説を発想されたかもしれませんね。

昨晩一気に読み上げました。

内容は、殺し屋、殺人の表現ばかりで、このあたりは私自身好きではない分野で、詳しくここで書くこともしませんが、全体を通して感じたことは、

福岡の人のつながり、街のコンパクトさ、などをうまく表現しているなーということでした。

別々の登場人物が関わるそれぞれの事件が、「殺し屋」「復讐屋」というキーワードを通して、いつの間にか繋がり、最後は、一つの大きな巨悪の退治に繋がっていく、、、

まさに、福岡の濃密かつ、非常に近い人的つながりをストーリーの中で表現しているなと思いました。

というのも、私自身、なにかといろんな「人的つながり」がありますが、福岡・博多で、全く別のプロジェクトや仕事なのに、気がついたらこっちのプロジェクトの担当Aさんと、別のプロジェクト担当Bさんが、高校の同級生だった、元会社の上司だった、奥さん同士が友達だったなど、人で繋がっていたという事が日常茶飯事だからです。

まさに、コンテンツは異なりますが(当たり前!)「博多豚骨ラーメンズ」的な事象が身の回りで毎日発生しているのです。

作者の方は、そのような福岡・博多の濃密な人的つながりを「博多豚骨ラーメンズ」といったタイトルにより、表現しているんじゃないのかとも思ってしまいました。

とにもかくにも、福岡・博多がこの小説で表現されるような街ではなく、平和で安全な街でいる(?)ことを祈念いたします。

「博多豚骨ラーメンズ」

しかも、帯のキャッチが「人口3%が殺し屋の街・博多で、生き残るのは誰だー!?」

おいおい、フィクションでもそれはちょっと言い過ぎ、イメージダウンに繋がるでしょ?と博多在住の私としては思わず叫んでしまいそうなフレーズでした。

福岡・博多は、食べ物が美味しい、街がコンパクト、住み易い!など、いいイメージがある一方、実は、

飲酒運転事故の発生件数第2位(2011年)

性犯罪の発生件数全国3位(2011年)

など、治安に関しては悪いデータが多々あります。コレ以外にも、

手榴弾事件の発生件数が全国ワースト1位(2011年)など、とんでもないデータも。。。

まあ、こんなランキングをモチーフにして作者(福岡市在住)が、この小説を発想されたかもしれませんね。

昨晩一気に読み上げました。

内容は、殺し屋、殺人の表現ばかりで、このあたりは私自身好きではない分野で、詳しくここで書くこともしませんが、全体を通して感じたことは、

福岡の人のつながり、街のコンパクトさ、などをうまく表現しているなーということでした。

別々の登場人物が関わるそれぞれの事件が、「殺し屋」「復讐屋」というキーワードを通して、いつの間にか繋がり、最後は、一つの大きな巨悪の退治に繋がっていく、、、

まさに、福岡の濃密かつ、非常に近い人的つながりをストーリーの中で表現しているなと思いました。

というのも、私自身、なにかといろんな「人的つながり」がありますが、福岡・博多で、全く別のプロジェクトや仕事なのに、気がついたらこっちのプロジェクトの担当Aさんと、別のプロジェクト担当Bさんが、高校の同級生だった、元会社の上司だった、奥さん同士が友達だったなど、人で繋がっていたという事が日常茶飯事だからです。

まさに、コンテンツは異なりますが(当たり前!)「博多豚骨ラーメンズ」的な事象が身の回りで毎日発生しているのです。

作者の方は、そのような福岡・博多の濃密な人的つながりを「博多豚骨ラーメンズ」といったタイトルにより、表現しているんじゃないのかとも思ってしまいました。

とにもかくにも、福岡・博多がこの小説で表現されるような街ではなく、平和で安全な街でいる(?)ことを祈念いたします。

2014年08月29日

ベネッセが渋谷で面白いことをやっているらしいよ。

なんだかんだと今話題の「ベネッセ」。その件は、おいておいて、

先日の東京出張の際に訪問したのが「EdTechlab (β) powered by benesse corporation」。ベネッセが運営しているシェアスペース(?)、インキュベーションスペース(?)です。

このラボを立ち上げた、インキュベーションセンター部長の森安さんとは旧知の仲で、以前から訪問したいなーと思っていて、今回ようやく実現した次第です。

このスペースの目的は、

近年、次々と新たなIT技術が生まれる中、教育の世界でも様々なイノベーションが起きています。ベネッセは教育に携わる企業として、テクノロジーを使って「今の学び方」を変えるだけでなく「今までになかった学び方」を生み出したいと本気で考えている方々を支援したいと考え、新しい拠点「エドテックラボ・ベータ」をオープンしました。「エドテックラボ・ベータ」は、スタートアップ企業やその関係者の方々に日々の「ミーティング」「打ち合わせ」「開発」等を行う場所として、またユーザーを招いた「ユーザーインタビュー」「ユーザーミーティング」などのイベント会場として、無料で利用していただくための場です。

ということで、いわゆるIT×教育分野におけるオープンイノベーションを創出するための場なんですよね。しかも、利用料は「無料」。常時20名くらいの若いアントレプレナーが、渋谷での拠点として利用しているそうです。ちなみに、この場での登記はできないとのことです。

この取り組みの面白いところが、まさに上記の目的とおり、ベネッセの新規事業になる可能性がある、シナジーがある、有望な企業に対して、ベネッセが出資をするというところです。

福岡もスタートアップカフェなど新たな取り組みを始めていますが、私が思うに「その出口」「成果」ってどうなっているのか、どのように考えているのか、が疑問です。スタートアップを一時的に集めたり、起業家予備軍をリストアップすることはできると思いますが、永続的に運営していくためには、

・スタートアップがその場を利用するインセンティブ(顧客・仲間・投資家とつながるなど)

・運営側の収支(金銭的なものだけでなく、ベネッセのように新規事業開発の一環としてなど)

が必須条件だと思います。一方、ベネッセがやっているこのラボをオープンするにあたり、彼らはシリコンバレーや東海岸などに人を派遣して、様々な事例を徹底的に研究しているんですよね。こういったアンカーになるような企業・団体を巻き込むために、福岡都市圏・九州管内の企業だけを対象として検討して何か解がでるんだろうか?といつも疑問に思います。

ちなみに、ベネッセは、昨年だけでもこのラボを利用しているEdTech系のスタートアップ数社に投資をしたみたいですね。ベネッセのスタッフは森安さんを入れて3名。私も渋谷近辺に立ち寄った際には利用してみようと思います。

先日の東京出張の際に訪問したのが「EdTechlab (β) powered by benesse corporation」。ベネッセが運営しているシェアスペース(?)、インキュベーションスペース(?)です。

このラボを立ち上げた、インキュベーションセンター部長の森安さんとは旧知の仲で、以前から訪問したいなーと思っていて、今回ようやく実現した次第です。

このスペースの目的は、

近年、次々と新たなIT技術が生まれる中、教育の世界でも様々なイノベーションが起きています。ベネッセは教育に携わる企業として、テクノロジーを使って「今の学び方」を変えるだけでなく「今までになかった学び方」を生み出したいと本気で考えている方々を支援したいと考え、新しい拠点「エドテックラボ・ベータ」をオープンしました。「エドテックラボ・ベータ」は、スタートアップ企業やその関係者の方々に日々の「ミーティング」「打ち合わせ」「開発」等を行う場所として、またユーザーを招いた「ユーザーインタビュー」「ユーザーミーティング」などのイベント会場として、無料で利用していただくための場です。

ということで、いわゆるIT×教育分野におけるオープンイノベーションを創出するための場なんですよね。しかも、利用料は「無料」。常時20名くらいの若いアントレプレナーが、渋谷での拠点として利用しているそうです。ちなみに、この場での登記はできないとのことです。

この取り組みの面白いところが、まさに上記の目的とおり、ベネッセの新規事業になる可能性がある、シナジーがある、有望な企業に対して、ベネッセが出資をするというところです。

福岡もスタートアップカフェなど新たな取り組みを始めていますが、私が思うに「その出口」「成果」ってどうなっているのか、どのように考えているのか、が疑問です。スタートアップを一時的に集めたり、起業家予備軍をリストアップすることはできると思いますが、永続的に運営していくためには、

・スタートアップがその場を利用するインセンティブ(顧客・仲間・投資家とつながるなど)

・運営側の収支(金銭的なものだけでなく、ベネッセのように新規事業開発の一環としてなど)

が必須条件だと思います。一方、ベネッセがやっているこのラボをオープンするにあたり、彼らはシリコンバレーや東海岸などに人を派遣して、様々な事例を徹底的に研究しているんですよね。こういったアンカーになるような企業・団体を巻き込むために、福岡都市圏・九州管内の企業だけを対象として検討して何か解がでるんだろうか?といつも疑問に思います。

ちなみに、ベネッセは、昨年だけでもこのラボを利用しているEdTech系のスタートアップ数社に投資をしたみたいですね。ベネッセのスタッフは森安さんを入れて3名。私も渋谷近辺に立ち寄った際には利用してみようと思います。

2014年08月26日

QBSビジネスプランコンテスト2014学内選考会終了!

先日「QBSってどうよ?&私のまわりのその後」といったタイトルのブログを書きましたが、そのQBSが、4年前から開始した「QBSビジネスプランコンテスト」が今年も開催されます。

当初は「九州大学 教育の質向上支援プログラム(通称:EEP)」の一環として2011年にスタートし、現在はQBS学生会の主催行事として自立的に運営されています。

私自身、このコンテストの開始当初は、その内容・コンセプトが、スケジュール、実施時期の関係で無理がある、内容と学外からみえる印象が違い過ぎると感じ、否定的な印象を持っていて、そういった意見を主催者側に伝えたところ、いろいろ意見が対立し、現役生のみなさんからも嫌われ、いやな思いをしたことがありました。

しかしながら、昨年からなぜだかそういった私に学内選考会の審査員の依頼が舞い込み、今年も引き受けさせていただきました。

えっ、なんでそういったことになったのに引き受けるんですか?と思われる方がいると思います。

その理由は、私が意見を申し上げたことに対し、改善がなされた点があるということです。

1例を挙げると、プレゼン時間を主催者側がキチンとマネジメントし、評価にも取り入れている点です。初回のコンテストではプレゼン時間のほぼ1.5倍の時間を使うチームがあり、それに対するペナルティもなかったのです。それが、現在では、超過時間ごとにポイントが原点されるようになっています。。。

ということで、先週の日曜日(8月24日)に経済棟209号室で、

学内選考会が開催されました。テーマは『創業特区 福岡にアントレプレナー集結 ~変革の鼓動~』

現役生・OBから4チームが名乗りを挙げ、うち2チームが優秀賞、および9月13日に開催される本戦に進みます。

各チームのプレゼン内容や出来上がり具合・レベルなどについて、あえてここでは述べません(笑)。働きながら授業を受け、それから更に時間を捻出をし、こういったコンテストに応募することは、実は大変なことなんですよね。

どちらにしても、選考された2チームは、本戦まであと残り3週間あります。本戦では、2チーム以外に、その他経営大学院からの参加チーム含め計6チームが優勝を競い合います。学内選考を突破した2チームには、更なるブラッシュアップを目指して頑張ってほしいと思います。

本戦についてはこちら

当初は「九州大学 教育の質向上支援プログラム(通称:EEP)」の一環として2011年にスタートし、現在はQBS学生会の主催行事として自立的に運営されています。

私自身、このコンテストの開始当初は、その内容・コンセプトが、スケジュール、実施時期の関係で無理がある、内容と学外からみえる印象が違い過ぎると感じ、否定的な印象を持っていて、そういった意見を主催者側に伝えたところ、いろいろ意見が対立し、現役生のみなさんからも嫌われ、いやな思いをしたことがありました。

しかしながら、昨年からなぜだかそういった私に学内選考会の審査員の依頼が舞い込み、今年も引き受けさせていただきました。

えっ、なんでそういったことになったのに引き受けるんですか?と思われる方がいると思います。

その理由は、私が意見を申し上げたことに対し、改善がなされた点があるということです。

1例を挙げると、プレゼン時間を主催者側がキチンとマネジメントし、評価にも取り入れている点です。初回のコンテストではプレゼン時間のほぼ1.5倍の時間を使うチームがあり、それに対するペナルティもなかったのです。それが、現在では、超過時間ごとにポイントが原点されるようになっています。。。

ということで、先週の日曜日(8月24日)に経済棟209号室で、

学内選考会が開催されました。テーマは『創業特区 福岡にアントレプレナー集結 ~変革の鼓動~』

現役生・OBから4チームが名乗りを挙げ、うち2チームが優秀賞、および9月13日に開催される本戦に進みます。

各チームのプレゼン内容や出来上がり具合・レベルなどについて、あえてここでは述べません(笑)。働きながら授業を受け、それから更に時間を捻出をし、こういったコンテストに応募することは、実は大変なことなんですよね。

どちらにしても、選考された2チームは、本戦まであと残り3週間あります。本戦では、2チーム以外に、その他経営大学院からの参加チーム含め計6チームが優勝を競い合います。学内選考を突破した2チームには、更なるブラッシュアップを目指して頑張ってほしいと思います。

本戦についてはこちら

タグ :QBSビジネスプランコンテスト

2014年08月25日

フィルム現像できる場所が減ったよね

お盆休みに、昔の品をいろいろ整理してたらでてきたのが、

撮影済のフィルム。現像するのを忘れてそのままだったんでしょうね。

せっかくだから、タイムマシン宜しく、いつ撮ったものかを確かめたくなって現像に出そうと探してみたら、、、自宅周辺には現像してくれるお店がないことに気付きました。

以前は、スーパーの入り口とかに、「パレット◯◯」などフィルムを現像してくれる店舗があったけど、いつの間にか無くなってました。

確かに、デジタルカメラがこれだけ普及すると、銀塩カメラを使う人って、マニアを除いてはほとんどいなくなってますよね。以前は、必ず撮影したらプリントアウトしていましたけど、デジタルカメラになってから、出力すること自体ほとんど無くなってしまいました。

まさに破壊的イノベーションにより既存のサービスが無くなってしまった事例ですね。こうの状況の中、フィルムメーカー大手のコダックは破綻しました。一方、富士フィルムも危なかったですが、バイオや化粧品分野に事業ドメインを変更し、なんとか危機を乗り越えた、ということはMOT系の私にとっては衝撃的でした。

話は戻り、どうしよう?と友人知人に聞いてみて、やっと見つけたのが、

カメラのキタムラの春日店。お店に入ってみるとデジカメのプリントや携帯電話の取り扱いを中心とした業態に変わっていました。

そして、現像の結果分かったのが、

平成5年ころに撮影されたものであること。いやはや当時は今より太ってましたね。。。

けど、約20年前の画像を見ることができて、楽しかったですね。みなさんも、押し入れの隅に未現像のフィルムがあれば現像に出してみてはいかがですか?

撮影済のフィルム。現像するのを忘れてそのままだったんでしょうね。

せっかくだから、タイムマシン宜しく、いつ撮ったものかを確かめたくなって現像に出そうと探してみたら、、、自宅周辺には現像してくれるお店がないことに気付きました。

以前は、スーパーの入り口とかに、「パレット◯◯」などフィルムを現像してくれる店舗があったけど、いつの間にか無くなってました。

確かに、デジタルカメラがこれだけ普及すると、銀塩カメラを使う人って、マニアを除いてはほとんどいなくなってますよね。以前は、必ず撮影したらプリントアウトしていましたけど、デジタルカメラになってから、出力すること自体ほとんど無くなってしまいました。

まさに破壊的イノベーションにより既存のサービスが無くなってしまった事例ですね。こうの状況の中、フィルムメーカー大手のコダックは破綻しました。一方、富士フィルムも危なかったですが、バイオや化粧品分野に事業ドメインを変更し、なんとか危機を乗り越えた、ということはMOT系の私にとっては衝撃的でした。

話は戻り、どうしよう?と友人知人に聞いてみて、やっと見つけたのが、

カメラのキタムラの春日店。お店に入ってみるとデジカメのプリントや携帯電話の取り扱いを中心とした業態に変わっていました。

そして、現像の結果分かったのが、

平成5年ころに撮影されたものであること。いやはや当時は今より太ってましたね。。。

けど、約20年前の画像を見ることができて、楽しかったですね。みなさんも、押し入れの隅に未現像のフィルムがあれば現像に出してみてはいかがですか?

2014年08月24日

広工大のCMがおもろいね(地方単科大学の生き残り戦略)

先日、ウエブのニュースに出てた「代ゼミ、校舎の7割閉鎖へ 少子化で来春にも」という記事。

まあ、予測されていたこととはいえ、改めて少子化の波がじわりじわりと押し寄せていることを実感しますね。

当然ながら少子化→人口減少につながるわけで、特に、地方の人口減少は既に始まっていて、地域政策を考えるにあたり「人口減少下の・・・」といった枕詞が当たり前のように使われています。

そのような状況の中、最近目立つのが、地方の私立大学、とりわけ工業大学や女子大学、いわゆる単科大学の「プロモーション」です。

個人的に「おおっ」と思ったのが「広島工業大学のCM」です。

google glassよろしく、ウエアラブルツールを自分で開発!といった夢をみるという内容ですが、その高校生を演じている方が、そこいらにいそうないたいけな高校生の雰囲気を自然に醸し出していて、非常に好印象です。

正直に言って、九州で、広島工業大学の知名度はかなり低いのではないかと思います。しかし、このCMで認知度は間違いなく上がったと思います。

計算上、受験生の人数<大学の学生定員といった大学全入時代の今、九州大学や福岡大学は、いわゆる大手企業。一方、地方の単科大学は、まさにベンチャー、中小企業。

経営資源の集中、オンリーワン、一点突破の戦略が求められるのでしょうね。

福岡にも、福岡工業大学や筑紫女学園大学、久留米にも信愛女学院短期大学といった面白そうな単科大学があります。

次に面白いCM、プロモーションを打つのはどの大学か?興味大です。

まあ、予測されていたこととはいえ、改めて少子化の波がじわりじわりと押し寄せていることを実感しますね。

当然ながら少子化→人口減少につながるわけで、特に、地方の人口減少は既に始まっていて、地域政策を考えるにあたり「人口減少下の・・・」といった枕詞が当たり前のように使われています。

そのような状況の中、最近目立つのが、地方の私立大学、とりわけ工業大学や女子大学、いわゆる単科大学の「プロモーション」です。

個人的に「おおっ」と思ったのが「広島工業大学のCM」です。

google glassよろしく、ウエアラブルツールを自分で開発!といった夢をみるという内容ですが、その高校生を演じている方が、そこいらにいそうないたいけな高校生の雰囲気を自然に醸し出していて、非常に好印象です。

正直に言って、九州で、広島工業大学の知名度はかなり低いのではないかと思います。しかし、このCMで認知度は間違いなく上がったと思います。

計算上、受験生の人数<大学の学生定員といった大学全入時代の今、九州大学や福岡大学は、いわゆる大手企業。一方、地方の単科大学は、まさにベンチャー、中小企業。

経営資源の集中、オンリーワン、一点突破の戦略が求められるのでしょうね。

福岡にも、福岡工業大学や筑紫女学園大学、久留米にも信愛女学院短期大学といった面白そうな単科大学があります。

次に面白いCM、プロモーションを打つのはどの大学か?興味大です。

2014年08月23日

栗コーダーが佐賀でライブをやるらしいよ。

ということで、「ピタゴラスイッチのテーマ」や、やる気のなさそうな「ダースベイダーのテーマ」で有名な栗コーダーカルテットが、佐賀市で初めてライブを行います。

私のブログに時々でてくる栗コーダーカルテット。坂本さんと何か関係があるの?とお感じの方がいらっしゃるかもしれませんね。

ご存知の方もいるとは思いますが、改めて説明すると、メンバーの一人である「近藤研二」君が、小・中の同級生なんです。それに加え、高校はお互い違いますが(私→明善高校、彼→八女高校)、中・高時代は一緒にバンドをやっていて、いたいけな中・高時代、一番多く時間を共有した友の一人なんです。

2年前に、東京の千秋で結婚20周年お祝いをしてもらった時には、研二君もお店にきて一緒に祝ってくれました。そのときのことを彼のブログにもアップしてくれています。

そこでも彼が、

+++++

幼馴染みの坂本剛くん夫妻の結婚20周年を築地で祝う。坂本つー君とは中学、高校と6年間、バンドを一緒にやっていた。さらに遡って小学校時代には一緒にやんちゃなこともしたっけなー。自分の人格形成に深く関与している恐れあり。

+++++

と書いてくれていますが、いやはや、小学校時代はお互い感受性が強く、いろんなことをやって先生に呼び出されたりしました。本当、僕の人格形成にも研二君が深く関与している恐れがあります(笑)。

何年前だったかな? 研二君が音楽を担当した「つみきのいえ」が、アカデミー賞短編アニメーション賞を受賞する1年前くらいに、彼からこのブログあてに連絡をいただいて久しぶりに再会したんですよね。ここ数年は福岡のライブのたびに、打ち上げなんかに参加させてもらっています。今年は、結成20周年ということで7月19日に支部や公会堂で記念コンサートをやったのですが、偶然その日に東京にいたので、ご招待いただき、遅れてですが参加させてきただきました。

その栗コーダーカルテットが、来月9月6日に佐賀市内でライブを行います。場所は、浪漫座というところ。銀行の建物をリノベーションした雰囲気がいい場所です。

佐賀市近辺にお住まいの方は是非! また、ちょっと遠いですが、福岡からも特急電車で30〜40分ですので、ご興味がある方は是非ご参加ください。

私のブログに時々でてくる栗コーダーカルテット。坂本さんと何か関係があるの?とお感じの方がいらっしゃるかもしれませんね。

ご存知の方もいるとは思いますが、改めて説明すると、メンバーの一人である「近藤研二」君が、小・中の同級生なんです。それに加え、高校はお互い違いますが(私→明善高校、彼→八女高校)、中・高時代は一緒にバンドをやっていて、いたいけな中・高時代、一番多く時間を共有した友の一人なんです。

2年前に、東京の千秋で結婚20周年お祝いをしてもらった時には、研二君もお店にきて一緒に祝ってくれました。そのときのことを彼のブログにもアップしてくれています。

そこでも彼が、

+++++

幼馴染みの坂本剛くん夫妻の結婚20周年を築地で祝う。坂本つー君とは中学、高校と6年間、バンドを一緒にやっていた。さらに遡って小学校時代には一緒にやんちゃなこともしたっけなー。自分の人格形成に深く関与している恐れあり。

+++++

と書いてくれていますが、いやはや、小学校時代はお互い感受性が強く、いろんなことをやって先生に呼び出されたりしました。本当、僕の人格形成にも研二君が深く関与している恐れがあります(笑)。

何年前だったかな? 研二君が音楽を担当した「つみきのいえ」が、アカデミー賞短編アニメーション賞を受賞する1年前くらいに、彼からこのブログあてに連絡をいただいて久しぶりに再会したんですよね。ここ数年は福岡のライブのたびに、打ち上げなんかに参加させてもらっています。今年は、結成20周年ということで7月19日に支部や公会堂で記念コンサートをやったのですが、偶然その日に東京にいたので、ご招待いただき、遅れてですが参加させてきただきました。

その栗コーダーカルテットが、来月9月6日に佐賀市内でライブを行います。場所は、浪漫座というところ。銀行の建物をリノベーションした雰囲気がいい場所です。

佐賀市近辺にお住まいの方は是非! また、ちょっと遠いですが、福岡からも特急電車で30〜40分ですので、ご興味がある方は是非ご参加ください。

2014年08月22日

ファブラボ太宰府が何かやるらしいよ。

最近「ファブラボ◯◯」という言葉をよく耳にします。

今まで専門のメーカー、加工メーカーにしかできなかった「モノづくり」が、3Dプリンターの登場により、趣味レベルであれば、個人でも可能になりました。

それらを可能にする「場」として、日本全国にファブラボが作られているようです。ファブラボについてはこちら

そういった中、ホームセンターが立ち上げたファブラボが「ファブラボ太宰府」です。北部九州を中心に「グッディ」を展開する嘉穂無線が立ち上げたファブラボです。

7月19日にプレオープンしたのですが、9月20日に正式オープンします。その記念としてオープニングイベントが開催されます。

このイベントでは、

ファブラボジャパン発起人の田中浩也さん(慶應義塾大学)

文具王として有名な高畑正幸さん

太宰府天満宮文化研究所のアンダーソン依里さん

をゲストに招いて、これからの「モノづくり」についていろんな角度で話をしてもらうみたいです。

私は、グッディの柳瀬副社長とは、色々親しくさせていただいており、文具王をグッディに紹介したりさせていただいています。

そういったご縁で、上記のゲストを交えたパネルディスカッションでは、ファシリテーターを務めることになりました。

今後のモノづくりの方向性、趣味としてDIYが好きな方など、こういった動きにご興味がある方は、お気軽に参加ください。

参加には、事前登録が必要ですので、こちらから事前申込をお願いします。当日、現地でお会いしましょう。

今まで専門のメーカー、加工メーカーにしかできなかった「モノづくり」が、3Dプリンターの登場により、趣味レベルであれば、個人でも可能になりました。

それらを可能にする「場」として、日本全国にファブラボが作られているようです。ファブラボについてはこちら

そういった中、ホームセンターが立ち上げたファブラボが「ファブラボ太宰府」です。北部九州を中心に「グッディ」を展開する嘉穂無線が立ち上げたファブラボです。

7月19日にプレオープンしたのですが、9月20日に正式オープンします。その記念としてオープニングイベントが開催されます。

このイベントでは、

ファブラボジャパン発起人の田中浩也さん(慶應義塾大学)

文具王として有名な高畑正幸さん

太宰府天満宮文化研究所のアンダーソン依里さん

をゲストに招いて、これからの「モノづくり」についていろんな角度で話をしてもらうみたいです。

私は、グッディの柳瀬副社長とは、色々親しくさせていただいており、文具王をグッディに紹介したりさせていただいています。

そういったご縁で、上記のゲストを交えたパネルディスカッションでは、ファシリテーターを務めることになりました。

今後のモノづくりの方向性、趣味としてDIYが好きな方など、こういった動きにご興味がある方は、お気軽に参加ください。

参加には、事前登録が必要ですので、こちらから事前申込をお願いします。当日、現地でお会いしましょう。

2014年08月21日

ひげ剃りの刃ってなんであんなに高いとかいな?

男性の身だしなみの一つが「ひげ剃り」。

私も一時期あごヒゲをはやしていたことがありますが、多くのビジネスマンが毎日ヒゲを剃っていると思います。

方法は、大きく2つ。電動シェーバーかカミソリを使うことです。

私は後者の「カミソリ派」。けど、いつも思うのが、

・刃を交換するタイミング

と

・なんでカミソリってあんなに高いんだろう?

ということです。この2つは関連していて、ホームセンターでひげ剃りコーナーにいくと、大体替え刃4枚で1,200〜1,600円するので、思わず購入を躊躇してしまうんですよね。そうすると、本来2週間で交換したほうがいいと言われていながら、その時期がズレズレになってしまい、気がついたら同じ刃を2ヶ月使ってた、ということが日常茶飯事です。。。一方、替え刃が1枚ついているホルダーのほうが800円とか1,000円で売っていて、思わずそっちに手が伸びてしまい、気がつくとお風呂場がホルダーだらけになってしまうということが多々あります。

今回某ドラッグストアで見つけたのが、

Xfit (クロスフィット)替刃4コ入り

コンビニで売っている使い捨てカミソリは、私の肌に合うのがあまりなく、いつも使用後に血がでてしまい、往生してしまいます。このカミソリは、

高性能(5枚刃)なシステムレザー(替刃式カミソリ)を使用していて、ホルダー肌に合わせて動く3D首振り機構がついていて、肌にきちんと密着するので剃り残しが少なく2ヶ月で交換のようです。以上で、約700円。

二週間ごとに刃を交換すると、2×4=8週間(2ヶ月)。これで700円だと思うと納得感があり、おもわず手にとってしまいました。

試してみると、一般の高性能ひげ剃りと、性能はほとんど変わりません。問題は、2週間という期間をどうやってチェックするかだけです(笑)。

しかし、ちょっと気になるのは、メーカー(貝印)として、既存商品との「カニバリズム」をどう考えているのか?ということです。

カニバリズムとは、

生物学用語では、いわゆる「共食い」という意味ですが、それが派生して、マーケティング用語で自社の製品やブランド同士が市場を食い合う状況を指します。

だって、私は、この商品より高い「貝印の刃」を使っていたのですから。

そのあたりは、メーカーの方に考えていただくとして(笑)、まずは、2ヶ月使ってみようと思っています。

私も一時期あごヒゲをはやしていたことがありますが、多くのビジネスマンが毎日ヒゲを剃っていると思います。

方法は、大きく2つ。電動シェーバーかカミソリを使うことです。

私は後者の「カミソリ派」。けど、いつも思うのが、

・刃を交換するタイミング

と

・なんでカミソリってあんなに高いんだろう?

ということです。この2つは関連していて、ホームセンターでひげ剃りコーナーにいくと、大体替え刃4枚で1,200〜1,600円するので、思わず購入を躊躇してしまうんですよね。そうすると、本来2週間で交換したほうがいいと言われていながら、その時期がズレズレになってしまい、気がついたら同じ刃を2ヶ月使ってた、ということが日常茶飯事です。。。一方、替え刃が1枚ついているホルダーのほうが800円とか1,000円で売っていて、思わずそっちに手が伸びてしまい、気がつくとお風呂場がホルダーだらけになってしまうということが多々あります。

今回某ドラッグストアで見つけたのが、

Xfit (クロスフィット)替刃4コ入り

コンビニで売っている使い捨てカミソリは、私の肌に合うのがあまりなく、いつも使用後に血がでてしまい、往生してしまいます。このカミソリは、

高性能(5枚刃)なシステムレザー(替刃式カミソリ)を使用していて、ホルダー肌に合わせて動く3D首振り機構がついていて、肌にきちんと密着するので剃り残しが少なく2ヶ月で交換のようです。以上で、約700円。

二週間ごとに刃を交換すると、2×4=8週間(2ヶ月)。これで700円だと思うと納得感があり、おもわず手にとってしまいました。

試してみると、一般の高性能ひげ剃りと、性能はほとんど変わりません。問題は、2週間という期間をどうやってチェックするかだけです(笑)。

しかし、ちょっと気になるのは、メーカー(貝印)として、既存商品との「カニバリズム」をどう考えているのか?ということです。

カニバリズムとは、

生物学用語では、いわゆる「共食い」という意味ですが、それが派生して、マーケティング用語で自社の製品やブランド同士が市場を食い合う状況を指します。

だって、私は、この商品より高い「貝印の刃」を使っていたのですから。

そのあたりは、メーカーの方に考えていただくとして(笑)、まずは、2ヶ月使ってみようと思っています。

2014年08月20日

雑餉隈って読めます?&武田たばこ店再開か?

私は福岡市の南側に位置する雑餉隈の近くに住んでいます。

福岡以外の方で「雑餉隈」という地名を読める方は少ないんじゃないかなと思いますがどげんですか??

「ざっしょのくま」と読みます。地元の人は略して「ざっしょ」と呼んでいます。

元々、春日の米軍基地(現在は自衛隊春日駐屯地)の花街として栄えた町です。しかし、ちょっと前に福岡市がオリンピック招致に動いた際に、猥雑なお店は一掃され、以前に比べ寂びれた感があります。

そんな雑餉隈ですが、ソフトバンクの孫さんが、ソフトバンクの前身である「ユニゾン・ワールド」社を創業した地としてベンチャー業界では有名です。

創業時に孫さんが、アルバイト社員2名の前でリンゴ箱の上に立ち「いずれ売り上げは豆腐のように一丁(兆)、二丁と数えたい」と演説し、これを聞いた二人が「そんな法螺話をされても、、」と速攻で辞めてしまったという有名な話(本当かどうかは不明ですが)があります。

ちなみに、ユニゾン・ワールドが入っていた雑居ビルの一階には、現在「ソフトバンクショップ」が入っています(笑)。

一方、雑餉隈として有名なのは、武田鉄矢さんの実家です。ご存知の方も多いと思いますが、実家はたばこ屋さんで、雑餉隈駅から数百メールのところにあります。

お母さまは10数年前に亡くなられていますが、地元福岡ではコマーシャルにも出演されたりと、ちょっとした有名人でした。

お店は、クリーニング屋さんを併設されていたのですが、数年前からたばこのみで、お店はずっと閉まったままだったのですが、先日お店の前を通ってみると、

内装業者さんが入って、工事が始まっているようでした。

お店を閉じたのは、お母さまが亡くなる前後から武田鉄矢さんの身内の間でいろいろ問題が発生したのが原因云々といったことがネットにでていましたが、とにもかくにも、最近廃れ気味の雑餉隈的には嬉しい限りです。私はタバコを辞めたので、タバコ屋に行く機会がありませんが、クリーニング屋が再開されたら一度寄ってみようと思っています。

それと、みなさん、まずは「雑餉隈」を読めるようになっていただければ幸いです。

福岡以外の方で「雑餉隈」という地名を読める方は少ないんじゃないかなと思いますがどげんですか??

「ざっしょのくま」と読みます。地元の人は略して「ざっしょ」と呼んでいます。

元々、春日の米軍基地(現在は自衛隊春日駐屯地)の花街として栄えた町です。しかし、ちょっと前に福岡市がオリンピック招致に動いた際に、猥雑なお店は一掃され、以前に比べ寂びれた感があります。

そんな雑餉隈ですが、ソフトバンクの孫さんが、ソフトバンクの前身である「ユニゾン・ワールド」社を創業した地としてベンチャー業界では有名です。

創業時に孫さんが、アルバイト社員2名の前でリンゴ箱の上に立ち「いずれ売り上げは豆腐のように一丁(兆)、二丁と数えたい」と演説し、これを聞いた二人が「そんな法螺話をされても、、」と速攻で辞めてしまったという有名な話(本当かどうかは不明ですが)があります。

ちなみに、ユニゾン・ワールドが入っていた雑居ビルの一階には、現在「ソフトバンクショップ」が入っています(笑)。

一方、雑餉隈として有名なのは、武田鉄矢さんの実家です。ご存知の方も多いと思いますが、実家はたばこ屋さんで、雑餉隈駅から数百メールのところにあります。

お母さまは10数年前に亡くなられていますが、地元福岡ではコマーシャルにも出演されたりと、ちょっとした有名人でした。

お店は、クリーニング屋さんを併設されていたのですが、数年前からたばこのみで、お店はずっと閉まったままだったのですが、先日お店の前を通ってみると、

内装業者さんが入って、工事が始まっているようでした。

お店を閉じたのは、お母さまが亡くなる前後から武田鉄矢さんの身内の間でいろいろ問題が発生したのが原因云々といったことがネットにでていましたが、とにもかくにも、最近廃れ気味の雑餉隈的には嬉しい限りです。私はタバコを辞めたので、タバコ屋に行く機会がありませんが、クリーニング屋が再開されたら一度寄ってみようと思っています。

それと、みなさん、まずは「雑餉隈」を読めるようになっていただければ幸いです。

2014年08月19日

QBSってどうよ?&私のまわりのその後

先日、久しぶりに東京に出張しました。夜の予定が決まっていなかったので、いつものごとくFB上で告知をしたら、QBS(九大ビジネススクール)の同級生、元部下でQBSの修了生の二名が集まってくれました。

QBSは、国内大学のいわゆるMBAコース。そもそもそんなところに行って何かメリットがあるのか?転職に有利?社内昇進のための有利な条件?

といったことをよく言われます。またQBSのような社会人大学院の評価は、修了生のアクティビティ(キャリアアップ、起業など)が重要だとも言われます。

私が思うに、そういったことに対し有利に働くも、働かないも、やるも、やらないも、結局は「本人次第」ではないでしょうか。

例えば、QBSは、九州大学の社会人大学院なので、旧帝大の修士(といってもどれだけのものかとは思いますが)という学位を求めて来るような方は、それが目的なので修了後に何か新たなチャレンジをするモチベーションは低いでしょう。地場大手企業に勤務していて入学される方は、基本的に「転職」なんて考えていないでしょうから、自己啓発を目的とする方が多く、学ぶことが内部昇進に有利に働くというより、地域での人的ネットワークづくりにおいては効果があるかもしれません。

そんな中、私の同期(および近しいメンバー)は、修了後に新たなチャレンジを目指す方が比較的に多いようです。

先日東京であった内野君は、元々九大工学部出身で、地元の材料メーカーに就職した後に、QBSに入学し、修了後は、大手商社に転職し、現在は東京を拠点に、アジアマーケットを担当しています。

私の元部下(写真は取り忘れました)は、修了後に大学発ベンチャーの創業に参画後、自分の会社を設立。現在は、上場を目指すベンチャーの執行役員を務めています。

それ以外には、

・QBS修了後に、大手電機メーカーに就職し、今月からアメリカの子会社に出向し、新規事業立ち上げを目指すもの。

・留学生(中国)としてQBSに入学。修了後大手自動車メーカーに就職し、現在は念願の中国本社に出向し、日本と中国の架け橋を目指すもの。

・元証券会社で、QBS時代は主婦。修了後は、地元の監査法人の資産運用系関連会社の社長に就任したもの。

・九州経済産業局の職員で、修了後、博士課程に進学し、博士号を取得したもの。

・家業(企業)の経営者に就任したもの。

など、修了後に「新たなチャレンジ」をした仲間がいます。そういった私も、修了後に、九州大学の特定関連会社の社長に就任し、今は、また新たなチャレンジを目指して準備中です。

一方で、別の期の話を伺うと、そうではない方々も多いようで、結局は「自分次第」「何をやりたい、やってみたいのか」ということだと思います。

そういった感じのQBSの入学説明会が、8月、9月と開催されます。→こちら

ご興味がある方は、参加してみてはいかがですか?

QBSは、国内大学のいわゆるMBAコース。そもそもそんなところに行って何かメリットがあるのか?転職に有利?社内昇進のための有利な条件?

といったことをよく言われます。またQBSのような社会人大学院の評価は、修了生のアクティビティ(キャリアアップ、起業など)が重要だとも言われます。

私が思うに、そういったことに対し有利に働くも、働かないも、やるも、やらないも、結局は「本人次第」ではないでしょうか。

例えば、QBSは、九州大学の社会人大学院なので、旧帝大の修士(といってもどれだけのものかとは思いますが)という学位を求めて来るような方は、それが目的なので修了後に何か新たなチャレンジをするモチベーションは低いでしょう。地場大手企業に勤務していて入学される方は、基本的に「転職」なんて考えていないでしょうから、自己啓発を目的とする方が多く、学ぶことが内部昇進に有利に働くというより、地域での人的ネットワークづくりにおいては効果があるかもしれません。

そんな中、私の同期(および近しいメンバー)は、修了後に新たなチャレンジを目指す方が比較的に多いようです。

先日東京であった内野君は、元々九大工学部出身で、地元の材料メーカーに就職した後に、QBSに入学し、修了後は、大手商社に転職し、現在は東京を拠点に、アジアマーケットを担当しています。

私の元部下(写真は取り忘れました)は、修了後に大学発ベンチャーの創業に参画後、自分の会社を設立。現在は、上場を目指すベンチャーの執行役員を務めています。

それ以外には、

・QBS修了後に、大手電機メーカーに就職し、今月からアメリカの子会社に出向し、新規事業立ち上げを目指すもの。

・留学生(中国)としてQBSに入学。修了後大手自動車メーカーに就職し、現在は念願の中国本社に出向し、日本と中国の架け橋を目指すもの。

・元証券会社で、QBS時代は主婦。修了後は、地元の監査法人の資産運用系関連会社の社長に就任したもの。

・九州経済産業局の職員で、修了後、博士課程に進学し、博士号を取得したもの。

・家業(企業)の経営者に就任したもの。

など、修了後に「新たなチャレンジ」をした仲間がいます。そういった私も、修了後に、九州大学の特定関連会社の社長に就任し、今は、また新たなチャレンジを目指して準備中です。

一方で、別の期の話を伺うと、そうではない方々も多いようで、結局は「自分次第」「何をやりたい、やってみたいのか」ということだと思います。

そういった感じのQBSの入学説明会が、8月、9月と開催されます。→こちら

ご興味がある方は、参加してみてはいかがですか?

タグ :九大ビジネススクールQBS

2014年08月18日

第2回生産機械工学科の会

産学連携機構九州の社長退任後、なんだかんだと、ブログの更新が滞っていました。なんとか今後も継続していきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。

ということで、お盆の初日の8月13日に「九大工学部生産機械工学科の会」を開催しました。

会のメンバーの条件は、

・生産機械工学科卒業であること。

・王道であるエンジニアではなく、別の職種で頑張っていること

です。僕らの時代(今でもそうみたいですが)は、機械工学系の卒業生は、基本的にメーカーに就職し、生産設計、商品設計、開発などエンジニアの道を選ぶのが当たり前でした。そういった中、全く異なる分野でなんとか頑張っているメンバーが集まり、意見交換やお互いを励まし合っていくという趣旨のもと結成されたのが、この会です。

というのは、表向きで、いつもお世話になっている「歌謡曲BARスポットライト」の社長である安東さんが、偶然、私の2級下の生産機械工学科卒業であることを偶然知り、二人で盛り上がっていたら、スポットライトの常連でイントロ早押しクイズの「横綱」であるTVQの永江さんも、7つ下の生産機械工学科卒業生であることがわかり、この3名でとりあえず飲みましょう!ということで集まったのが始まりです。

今回は第2回目ということで、みんなで「生産機械工学科」にちなんだ物を持ち寄ることにしました。

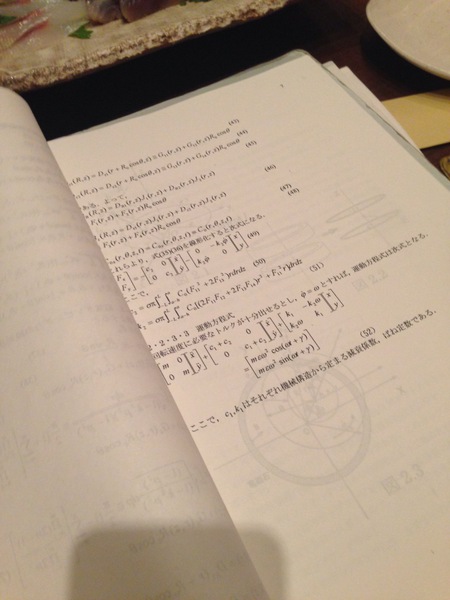

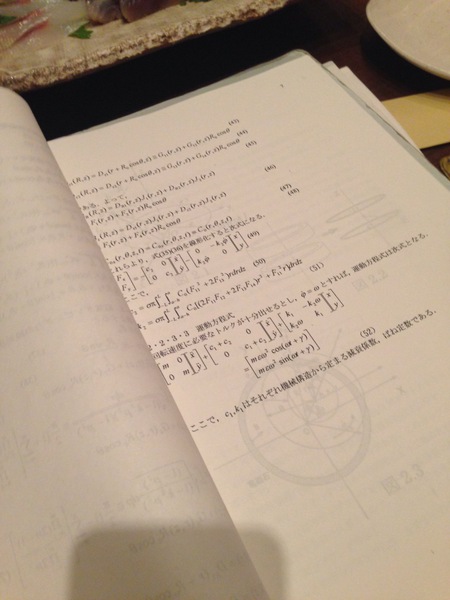

永江さんが持ってきたのが、

いきなり「卒論」。テーマ名が「ローレンツ力による回転体の不安定運動」。ローレンツ力についてはこちら

いやはや、懐かしい響きの言葉や、インテグラルが何個も連なった方程式。。。よくもまあ、こんなことしていたよなーといった感じです。

そして、理系には必須だった、

関数電卓、というよりも簡易プログラムが作成可能なポケコン。僕の時は、もっと旧式のヤツでしたけど、卒業までに計算だけでなく、いろんな意味でお世話になった道具です。

私が持って行ったのは、

実験工場での実習で製作した「平歯車」。これには、みなさんかなり食いつきがよかったです。

炉で1000を越える温度で溶かした銑鉄を、自分で作った鋳型(砂型)に流しこみ、作ったものです。1度目は型を固めすぎて「巣(空洞)」ができてしまい失敗してしまいました。これは、やり直して2度目にようやく出来上がったものです。27、8年前のものですが、押し入れの中に眠っていました。いやー懐かしかったですね。

話は、歯車の話から、単位取得に苦労した話、人生についての話など多岐にわたり、あっという間に4時間が経ってしまいました。

工学部は、必修科目が多く、学生時代は辛いことばかりだったのですが、今にして思えば、直接仕事に関係はありませんが「理系」として勉強したことは、物の考え方、見方という点で役に立っているね、というのはみんなの共通認識でした。

次回はいつになるか分かりませんが、今後も定期的に開催したいと思っています。

それと、メンバーシップも「九大工学部生産機械工学科」出身に限ると拡がりがないので、九大工学部出身で、王道であるエンジニアではなく、別の職種で頑張っている方も参加していただければと思っています。ご興味の方は是非アクセスしてみてくださいね。

ということで、お盆の初日の8月13日に「九大工学部生産機械工学科の会」を開催しました。

会のメンバーの条件は、

・生産機械工学科卒業であること。

・王道であるエンジニアではなく、別の職種で頑張っていること

です。僕らの時代(今でもそうみたいですが)は、機械工学系の卒業生は、基本的にメーカーに就職し、生産設計、商品設計、開発などエンジニアの道を選ぶのが当たり前でした。そういった中、全く異なる分野でなんとか頑張っているメンバーが集まり、意見交換やお互いを励まし合っていくという趣旨のもと結成されたのが、この会です。

というのは、表向きで、いつもお世話になっている「歌謡曲BARスポットライト」の社長である安東さんが、偶然、私の2級下の生産機械工学科卒業であることを偶然知り、二人で盛り上がっていたら、スポットライトの常連でイントロ早押しクイズの「横綱」であるTVQの永江さんも、7つ下の生産機械工学科卒業生であることがわかり、この3名でとりあえず飲みましょう!ということで集まったのが始まりです。

今回は第2回目ということで、みんなで「生産機械工学科」にちなんだ物を持ち寄ることにしました。

永江さんが持ってきたのが、

いきなり「卒論」。テーマ名が「ローレンツ力による回転体の不安定運動」。ローレンツ力についてはこちら

いやはや、懐かしい響きの言葉や、インテグラルが何個も連なった方程式。。。よくもまあ、こんなことしていたよなーといった感じです。

そして、理系には必須だった、

関数電卓、というよりも簡易プログラムが作成可能なポケコン。僕の時は、もっと旧式のヤツでしたけど、卒業までに計算だけでなく、いろんな意味でお世話になった道具です。

私が持って行ったのは、

実験工場での実習で製作した「平歯車」。これには、みなさんかなり食いつきがよかったです。

炉で1000を越える温度で溶かした銑鉄を、自分で作った鋳型(砂型)に流しこみ、作ったものです。1度目は型を固めすぎて「巣(空洞)」ができてしまい失敗してしまいました。これは、やり直して2度目にようやく出来上がったものです。27、8年前のものですが、押し入れの中に眠っていました。いやー懐かしかったですね。

話は、歯車の話から、単位取得に苦労した話、人生についての話など多岐にわたり、あっという間に4時間が経ってしまいました。

工学部は、必修科目が多く、学生時代は辛いことばかりだったのですが、今にして思えば、直接仕事に関係はありませんが「理系」として勉強したことは、物の考え方、見方という点で役に立っているね、というのはみんなの共通認識でした。

次回はいつになるか分かりませんが、今後も定期的に開催したいと思っています。

それと、メンバーシップも「九大工学部生産機械工学科」出身に限ると拡がりがないので、九大工学部出身で、王道であるエンジニアではなく、別の職種で頑張っている方も参加していただければと思っています。ご興味の方は是非アクセスしてみてくださいね。