2010年11月13日

そこが知りたい「産学官連携」の最新事情

先日ブログで告知していた第6回中小企業産学官連携推進フォーラム「そこが知りたい『産学官連携』の最新事情」が、11月10日に東京ビッグサイトで開催されました。

「産」「学」「官」からパネラーが集まりディスカッションを行うといった形式です。私は、技術移転機関関係なのですが、3までもポジション(九大知財本部)つながりの話でしたので、「学」の立場での参加です。

パネラーは、

神奈川科学技術アカデミー(KAST) 理事長

馬来 義弘 氏

(株)産学連携機構九州 代表取締役社長

坂本 剛 氏

タカノ(株) 相談役

堀井 朝運 氏

(独)国立高等専門学校機構

富山高等専門学校 専攻科 准教授

袋布 昌幹 氏

そして、当日午前中に表彰式が開催された第5回モノづくり連携大賞「大賞」受賞者である

㈱日本ステントテクノロジー 代表取締役社長

山下 修蔵 氏

コーディネーターは、

(独)中小企業基盤整備機構 新事業支援部

統括インキュベーションマネージャー

加藤 英司

といったメンバーでした。自己紹介の後、まずは「産」の立場からのプレゼンテーション

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

<日本ステントテクノロジー山下さんのプレゼンについて>

ハイテクの開発には、ローテク(ものづくり、マネジメント)基盤技術が重要

新規事業の開発は「見極め力」と「経営者の本気」から

岡山での医療機器関係の産業集積が非常によかった

山下さんは、60歳過ぎてからの大学発ベンチャー起業(これはすごい!:元化学系メーカー)

<タカノ堀井さんのプレゼンについて>

某メーカーの100%下請け企業

先代社長から10年社長をやってほしいと言われた

社長就任後、6年で一部上場

新規事業⇒大学を頼るしかなかった

中小企業⇒単なる技術移転だけではうまくいかない

新規事業、産学連携のポイントは「人材育成」

誘発型新規事業開発

新規事業開発のコンセプトは、顧客ニーズを良く調査し、事業(商品)を、顧客のために具体的な形にするための戦略的な思考である

新規事業に必要なファンクション⇒「事業開発」「技術開発」「知財開発」

続いて「学」の立場からのプレゼンテーション

<富山高専袋布(タフ)さんのプレゼンについて>

開発は「学」の主導だった~高専には、マジメに・ノビノビやれる土壌がある

高専の役割:地域産業に貢献すること(法律で条文化されているとのこと)

「産学官連携」は技術ではなく、プレゼンスで売る

「出来上がった技術」は、もう、買ってくれない

私のプレゼンは、割愛させていただきます(笑)。

最後に「官」の立場で、

<KAST馬来さんのプレゼンについて>

神奈川県R&Dネットワーク構想

かながわ産学公連携推進協議会

公的支援機関を有効活用すると投資効率(研究開発費)が高い!

中小機構の積極的活用のすすめ~中小機構「太鼓論」:大きく叩けば大きく響く

支援企業はお客様(「支援してあげる」のではなく「支援させていただく」)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

私自身、普段お会いしない方々からの体験談・事例等を聴くことができ、非常に勉強になりました。

中でも、タカノの堀井さんのお話は、中小企業の「下請けスパイラル」を経験したことがある私にとって、非常に感銘を受ける話でした。

某企業の100%下請け会社の経営を任され、わずか6年で上場。そのドライビングフォースが「産学連携」を活用した新規事業開発だったのです。

その成功の鍵となったのが「人材育成」。新たなプロジェクトには、必ず社員を参加させたそうです。

その結果、今では社員の中から博士号を取得した方も現れています。

私自身、福岡の中小企業で働いている際に、下請けから脱却できないかと新商品を開発したり、新たな生産体制の構築したりといろんなことにチャレンジし、結果たどりついたのが「大学」。

私は、大学と近づいているうちに、ミイラ取りがミイラになってしまったのですが、堀井さんは、日本の中小企業がチャレンジしながら、中々実現できない「下請けからの脱却」「上場」という夢を実現されていらっしゃるのです。

しかも、60歳を過ぎて、早稲田大学ビジネススクールに入学されMBAを取得。さらに修士論文を先生と共著で「実践中小企業の新規事業開発―町工場から上場企業への飛躍」という本にまとめられていらっしゃいます。

いやはや脱帽するしかありませんね(笑)。非常に機知に富んだパネルディスカッションでした。

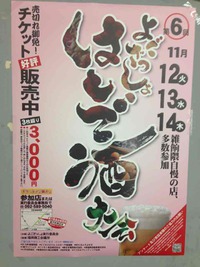

そして、夜に向かったのは築地。そこでサプライズが待っていたのでした・・・

「産」「学」「官」からパネラーが集まりディスカッションを行うといった形式です。私は、技術移転機関関係なのですが、3までもポジション(九大知財本部)つながりの話でしたので、「学」の立場での参加です。

パネラーは、

神奈川科学技術アカデミー(KAST) 理事長

馬来 義弘 氏

(株)産学連携機構九州 代表取締役社長

坂本 剛 氏

タカノ(株) 相談役

堀井 朝運 氏

(独)国立高等専門学校機構

富山高等専門学校 専攻科 准教授

袋布 昌幹 氏

そして、当日午前中に表彰式が開催された第5回モノづくり連携大賞「大賞」受賞者である

㈱日本ステントテクノロジー 代表取締役社長

山下 修蔵 氏

コーディネーターは、

(独)中小企業基盤整備機構 新事業支援部

統括インキュベーションマネージャー

加藤 英司

といったメンバーでした。自己紹介の後、まずは「産」の立場からのプレゼンテーション

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

<日本ステントテクノロジー山下さんのプレゼンについて>

ハイテクの開発には、ローテク(ものづくり、マネジメント)基盤技術が重要

新規事業の開発は「見極め力」と「経営者の本気」から

岡山での医療機器関係の産業集積が非常によかった

山下さんは、60歳過ぎてからの大学発ベンチャー起業(これはすごい!:元化学系メーカー)

<タカノ堀井さんのプレゼンについて>

某メーカーの100%下請け企業

先代社長から10年社長をやってほしいと言われた

社長就任後、6年で一部上場

新規事業⇒大学を頼るしかなかった

中小企業⇒単なる技術移転だけではうまくいかない

新規事業、産学連携のポイントは「人材育成」

誘発型新規事業開発

新規事業開発のコンセプトは、顧客ニーズを良く調査し、事業(商品)を、顧客のために具体的な形にするための戦略的な思考である

新規事業に必要なファンクション⇒「事業開発」「技術開発」「知財開発」

続いて「学」の立場からのプレゼンテーション

<富山高専袋布(タフ)さんのプレゼンについて>

開発は「学」の主導だった~高専には、マジメに・ノビノビやれる土壌がある

高専の役割:地域産業に貢献すること(法律で条文化されているとのこと)

「産学官連携」は技術ではなく、プレゼンスで売る

「出来上がった技術」は、もう、買ってくれない

私のプレゼンは、割愛させていただきます(笑)。

最後に「官」の立場で、

<KAST馬来さんのプレゼンについて>

神奈川県R&Dネットワーク構想

かながわ産学公連携推進協議会

公的支援機関を有効活用すると投資効率(研究開発費)が高い!

中小機構の積極的活用のすすめ~中小機構「太鼓論」:大きく叩けば大きく響く

支援企業はお客様(「支援してあげる」のではなく「支援させていただく」)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

私自身、普段お会いしない方々からの体験談・事例等を聴くことができ、非常に勉強になりました。

中でも、タカノの堀井さんのお話は、中小企業の「下請けスパイラル」を経験したことがある私にとって、非常に感銘を受ける話でした。

某企業の100%下請け会社の経営を任され、わずか6年で上場。そのドライビングフォースが「産学連携」を活用した新規事業開発だったのです。

その成功の鍵となったのが「人材育成」。新たなプロジェクトには、必ず社員を参加させたそうです。

その結果、今では社員の中から博士号を取得した方も現れています。

私自身、福岡の中小企業で働いている際に、下請けから脱却できないかと新商品を開発したり、新たな生産体制の構築したりといろんなことにチャレンジし、結果たどりついたのが「大学」。

私は、大学と近づいているうちに、ミイラ取りがミイラになってしまったのですが、堀井さんは、日本の中小企業がチャレンジしながら、中々実現できない「下請けからの脱却」「上場」という夢を実現されていらっしゃるのです。

しかも、60歳を過ぎて、早稲田大学ビジネススクールに入学されMBAを取得。さらに修士論文を先生と共著で「実践中小企業の新規事業開発―町工場から上場企業への飛躍」という本にまとめられていらっしゃいます。

いやはや脱帽するしかありませんね(笑)。非常に機知に富んだパネルディスカッションでした。

そして、夜に向かったのは築地。そこでサプライズが待っていたのでした・・・

唐津市と九大の共同研究成果「完全養殖のマサバ」が試験出荷開始らしい

ブログタイトル変更(2回目)→産学連携的な??

福岡での人の流れ調査実験

明けましておめでとうございます(午年編)

都市情報誌「fU+(エフ・ユー プラス)」

九州経済フォーラム忘年会(植物工場編)

ブログタイトル変更(2回目)→産学連携的な??

福岡での人の流れ調査実験

明けましておめでとうございます(午年編)

都市情報誌「fU+(エフ・ユー プラス)」

九州経済フォーラム忘年会(植物工場編)

Posted by 坂本 剛 at 11:51│Comments(1)

│産学連携

この記事へのコメント

先日のフォーラム,御世話になりました。

堀井さんの話は私にとっても大変刺激的でした!

またこれを機会にお近づきになれれば...と思っています。

これからもご指導いただければ幸いです!

堀井さんの話は私にとっても大変刺激的でした!

またこれを機会にお近づきになれれば...と思っています。

これからもご指導いただければ幸いです!

Posted by たふ@富山高専 at 2010年11月14日 19:43