2011年09月12日

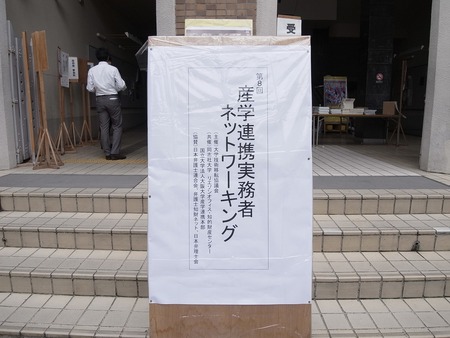

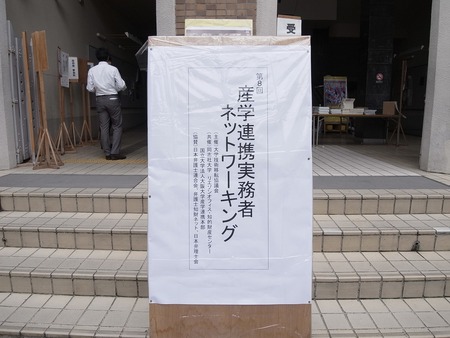

第8回産学連携実務者ネットワーキング(UNITT2011)

先週は、なんだかんだと大忙しの週でした。

9月8日に開催した福岡地域戦略推進協議会 地域戦略フォーラムの翌日は、早朝から大阪経由(飛行機)で京都に入り、向かったのは、

同志社大学今出川キャンパス。

第8回産学連携実務者ネットワーキング(UNITT2011)に参加するためです。これは、㈳大学技術移転協議会が主催するイベントで、全国の産学連携関係の実務者が一堂に会するネットワーキングイベントです。2日間通し、産学連携の実務に関する様々なissueについてのセッションが用意されています。私は昨年大学ベンチャー関係のセッションでパネリストを務めました。

今年は、初めて関西圏で開催されるということで、集客が不安視されていましたが、ふたを開けると、500名を超える参加者があったようです。

私は少し遅れて参加したのですが、全体セッションではBoston University のDr. Ashley Stevens による「Some Current Best Practice in Technology Transfer」というテーマでの講演が行われていました。

その後、ランチタイムを挟み、午後から各セッション毎に会場が分かれスタートしました。

私は「経済学者と考える産学連携とイノベーション」「知財本部やTLOの自立的経営」というセッションに参加しました。

特に、「知財本部やTLOの自立的経営」では、国からの補助、支援が無くなる2012年以降、各大学やTLOがどうやって継していくのか?は非常にホットな話題なので、大学内部の産学連携組織、外部TLOの立場で、喧々諤々の議論が交わされました。

私自身、昨年度から、九大のTLOをどうやっていくかということで、社長に就任したのですが、九大は他大学と異なり独自路線を歩むことにしています。その結果は、どうなんでしょうね、4、5年後にはわかるのではないでしょうか?

夜は交流会にも参加し、2次会では、

鴨川沿いの「川床」を初めて体験することができました。ホスト役の京都地区の大学、TLOの皆さま、お世話になりました。

国が、産学連携推進を唱え、約10年が過ぎ、産学連携の態様も狭義の「技術移転」から多様性のある産学連携に移りつつあります。ただ、ポイントになるのが、継続していくために必要な「収益の確保」ではないかと思っています。

全て、一つの組織内で資金を確保できなくとも、各産学連携組織(知財本部やTLO)が、大学の予算や自己収入を、その活動を通じて確保することが必要であり、それができないとなれば、おのずと未来は決まってしまいます。

そういった問題意識を胸に、今後も活動していきたいと思います。

9月8日に開催した福岡地域戦略推進協議会 地域戦略フォーラムの翌日は、早朝から大阪経由(飛行機)で京都に入り、向かったのは、

同志社大学今出川キャンパス。

第8回産学連携実務者ネットワーキング(UNITT2011)に参加するためです。これは、㈳大学技術移転協議会が主催するイベントで、全国の産学連携関係の実務者が一堂に会するネットワーキングイベントです。2日間通し、産学連携の実務に関する様々なissueについてのセッションが用意されています。私は昨年大学ベンチャー関係のセッションでパネリストを務めました。

今年は、初めて関西圏で開催されるということで、集客が不安視されていましたが、ふたを開けると、500名を超える参加者があったようです。

私は少し遅れて参加したのですが、全体セッションではBoston University のDr. Ashley Stevens による「Some Current Best Practice in Technology Transfer」というテーマでの講演が行われていました。

その後、ランチタイムを挟み、午後から各セッション毎に会場が分かれスタートしました。

私は「経済学者と考える産学連携とイノベーション」「知財本部やTLOの自立的経営」というセッションに参加しました。

特に、「知財本部やTLOの自立的経営」では、国からの補助、支援が無くなる2012年以降、各大学やTLOがどうやって継していくのか?は非常にホットな話題なので、大学内部の産学連携組織、外部TLOの立場で、喧々諤々の議論が交わされました。

私自身、昨年度から、九大のTLOをどうやっていくかということで、社長に就任したのですが、九大は他大学と異なり独自路線を歩むことにしています。その結果は、どうなんでしょうね、4、5年後にはわかるのではないでしょうか?

夜は交流会にも参加し、2次会では、

鴨川沿いの「川床」を初めて体験することができました。ホスト役の京都地区の大学、TLOの皆さま、お世話になりました。

国が、産学連携推進を唱え、約10年が過ぎ、産学連携の態様も狭義の「技術移転」から多様性のある産学連携に移りつつあります。ただ、ポイントになるのが、継続していくために必要な「収益の確保」ではないかと思っています。

全て、一つの組織内で資金を確保できなくとも、各産学連携組織(知財本部やTLO)が、大学の予算や自己収入を、その活動を通じて確保することが必要であり、それができないとなれば、おのずと未来は決まってしまいます。

そういった問題意識を胸に、今後も活動していきたいと思います。

唐津市と九大の共同研究成果「完全養殖のマサバ」が試験出荷開始らしい

ブログタイトル変更(2回目)→産学連携的な??

福岡での人の流れ調査実験

明けましておめでとうございます(午年編)

都市情報誌「fU+(エフ・ユー プラス)」

九州経済フォーラム忘年会(植物工場編)

ブログタイトル変更(2回目)→産学連携的な??

福岡での人の流れ調査実験

明けましておめでとうございます(午年編)

都市情報誌「fU+(エフ・ユー プラス)」

九州経済フォーラム忘年会(植物工場編)

Posted by 坂本 剛 at 10:40│Comments(0)

│産学連携