2012年07月23日

第51回全国七大学総合体育大会開会式

+++++

平成24年7月7日(土),伊都キャンパス総合体育館にて,第51回全国七大学総合体育大会開会式が開催されました。

全国七大学総合体育大会(通称:七大戦)は,北海道大学,東北大学,東京大学,名古屋大学,京都大学,大阪大学,九州大学の七大学の運動部が毎年日頃の練習の成果を競うもので,学生で組織される実行委員により企画・運営される伝統ある大会です。今年は九州大学を主管校として,去年の12月のアイスホッケーを皮切りに,全31競技種目が行われ,約7,000人の学生が各会場で熱い戦いを繰り広げています。

+++++

ということで、第51回全国七大学総合体育大会の開会式が九州大学で開催されました。今年は九州大学が幹事校(主管校)です。

詳細はこちら

これって何?と感じられる方もいらっしゃると思いますが、まあ、旧帝国大学で行う体育会の対抗戦みたいなものです。なので、私達の時代は、七帝戦(今は七大戦)と呼んでいましたね。

私自身、大学時代軟式庭球部(現ソフトテニス部)でしたので、七帝戦に参加しました。色々ある大会の中では、一番重要な大会でした。というのも、他の私立大学や体育学部を持っている大学と戦う大会とは異なり、優勝できる可能性が非常に高いこと、旧帝大という伝統的にライバル関係にある大学同士の体育会の戦いであるからです。

また、全国持ち回りなので、七帝戦の参加する=旅行にもなるんです。京都大学にとって大阪大学が主管校で開催される場合は、そうでもないと思いますが、九州大学の場合、一番近いのが大阪大学ですから、うまく持ち回り校がつながると、関西、中部、東京、仙台、北海道など各地域にいけるのです。私の場合、1年:大阪大学 2年:京都大学と微妙な感じでしたが、3年次は、東北大学(仙台)にいくことができました。

とにもかくにも、現役の九州大学体育会所属の学生の皆さん、頑張ってください!

平成24年7月7日(土),伊都キャンパス総合体育館にて,第51回全国七大学総合体育大会開会式が開催されました。

全国七大学総合体育大会(通称:七大戦)は,北海道大学,東北大学,東京大学,名古屋大学,京都大学,大阪大学,九州大学の七大学の運動部が毎年日頃の練習の成果を競うもので,学生で組織される実行委員により企画・運営される伝統ある大会です。今年は九州大学を主管校として,去年の12月のアイスホッケーを皮切りに,全31競技種目が行われ,約7,000人の学生が各会場で熱い戦いを繰り広げています。

+++++

ということで、第51回全国七大学総合体育大会の開会式が九州大学で開催されました。今年は九州大学が幹事校(主管校)です。

詳細はこちら

これって何?と感じられる方もいらっしゃると思いますが、まあ、旧帝国大学で行う体育会の対抗戦みたいなものです。なので、私達の時代は、七帝戦(今は七大戦)と呼んでいましたね。

私自身、大学時代軟式庭球部(現ソフトテニス部)でしたので、七帝戦に参加しました。色々ある大会の中では、一番重要な大会でした。というのも、他の私立大学や体育学部を持っている大学と戦う大会とは異なり、優勝できる可能性が非常に高いこと、旧帝大という伝統的にライバル関係にある大学同士の体育会の戦いであるからです。

また、全国持ち回りなので、七帝戦の参加する=旅行にもなるんです。京都大学にとって大阪大学が主管校で開催される場合は、そうでもないと思いますが、九州大学の場合、一番近いのが大阪大学ですから、うまく持ち回り校がつながると、関西、中部、東京、仙台、北海道など各地域にいけるのです。私の場合、1年:大阪大学 2年:京都大学と微妙な感じでしたが、3年次は、東北大学(仙台)にいくことができました。

とにもかくにも、現役の九州大学体育会所属の学生の皆さん、頑張ってください!

2012年07月13日

夏野菜カレー祭り

+++++

平成24年7月4日(水),伊都キャンパスにて,糸島市の生産者グループ「伊都国即売会」の方々が作った夏野菜カレーを学生たちに振る舞う地域交流イベント「夏野菜カレー祭り」が開催されました。伊都国即売会は,これまで伊都キャンパスにて,野菜の無人販売や,学生寄宿舎での対面販売なども実施してきました。3回目となった今回のカレー祭りも,学生たちに地元の新鮮な野菜をたくさん食べてもらい,伊都国即売会の皆さんとの交流の場を設けようと,糸島市の援助のもと,実行委員や,新入生サポーターの学生たちの企画・運営によって実現しました。

+++++

ということで、伊都キャンパスで、カレー好きにはたまらないイベントが開催されたようです。糸島は野菜や牛・豚肉、海産物といろんな食材が揃っている地域です。なので、今後、伊都キャンパス&糸島にちなんだカレーができるかもしれませんね。

私は、以前京都大学の桂キャンパスで、京大総長カレーを食べたことがあります。桂は竹が有名で、タケノコなどが添えられていました。

そのときのブログはこちら

伊都キャンパス内には、多くのイノシシもいるようなので、イノシシ肉が入ったカレーとか、地域で採れた有機野菜カレー、美豚(びとん)の肉を使ったポークカレー等々、いろんなタイプのカレーが開発できそうです。

誰か、こういったプロジェクトをやってくれないかな?と思う、今日この頃です。

平成24年7月4日(水),伊都キャンパスにて,糸島市の生産者グループ「伊都国即売会」の方々が作った夏野菜カレーを学生たちに振る舞う地域交流イベント「夏野菜カレー祭り」が開催されました。伊都国即売会は,これまで伊都キャンパスにて,野菜の無人販売や,学生寄宿舎での対面販売なども実施してきました。3回目となった今回のカレー祭りも,学生たちに地元の新鮮な野菜をたくさん食べてもらい,伊都国即売会の皆さんとの交流の場を設けようと,糸島市の援助のもと,実行委員や,新入生サポーターの学生たちの企画・運営によって実現しました。

+++++

ということで、伊都キャンパスで、カレー好きにはたまらないイベントが開催されたようです。糸島は野菜や牛・豚肉、海産物といろんな食材が揃っている地域です。なので、今後、伊都キャンパス&糸島にちなんだカレーができるかもしれませんね。

私は、以前京都大学の桂キャンパスで、京大総長カレーを食べたことがあります。桂は竹が有名で、タケノコなどが添えられていました。

そのときのブログはこちら

伊都キャンパス内には、多くのイノシシもいるようなので、イノシシ肉が入ったカレーとか、地域で採れた有機野菜カレー、美豚(びとん)の肉を使ったポークカレー等々、いろんなタイプのカレーが開発できそうです。

誰か、こういったプロジェクトをやってくれないかな?と思う、今日この頃です。

2012年07月02日

節電の季節(九大の節電対策)

6月から、いろんな仕事が増え、週末もほとんど土日のどちらかは仕事が入っています。一方、6月〜7月といろんな会合、会食が続き、運動する機会が減りました。そういったこともあり、昨日(日曜日)は、ウォーキング、ジョギング、ゴルフの練習と体を動かしました。

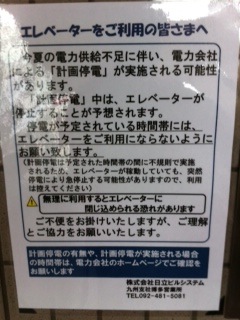

ちょうど、ジョギングから戻った際に、うちのマンションのエレベーターホールに貼り出されていたのが、

コレ。計画停電の可能性に伴う、エレベーター利用に関する注意のお知らせです。

福岡では、7月から9月にかけて計画停電の可能性があります。そうならないためにも、みんなで節電意識を持って暑い夏を乗り切らなくてはいけませんね。そういう私は大の「暑がり」(笑)。昨日、冷感系の下着を購入してみました。どれだけ効果があるかわかりませんが、、、、。

一方、福岡地域の事業所の中でも電力消費が多い部類に入ると思われる九州大学でも、節電対策についての呼びかけがHPを通じて行われています。→こちら

この中で私がすぐ実践できるのが「クールビズ実施期間の延長(5月1日~10月31日)」。個人的に年間通じてネクタイをしていない「クールビズ派」にとって一番取り組み易い対策です。

とにもかくにも、九州地域在住の方の良識、知力で計画停電の実施が回避できればと思う、今日この頃です。

ちょうど、ジョギングから戻った際に、うちのマンションのエレベーターホールに貼り出されていたのが、

コレ。計画停電の可能性に伴う、エレベーター利用に関する注意のお知らせです。

福岡では、7月から9月にかけて計画停電の可能性があります。そうならないためにも、みんなで節電意識を持って暑い夏を乗り切らなくてはいけませんね。そういう私は大の「暑がり」(笑)。昨日、冷感系の下着を購入してみました。どれだけ効果があるかわかりませんが、、、、。

一方、福岡地域の事業所の中でも電力消費が多い部類に入ると思われる九州大学でも、節電対策についての呼びかけがHPを通じて行われています。→こちら

この中で私がすぐ実践できるのが「クールビズ実施期間の延長(5月1日~10月31日)」。個人的に年間通じてネクタイをしていない「クールビズ派」にとって一番取り組み易い対策です。

とにもかくにも、九州地域在住の方の良識、知力で計画停電の実施が回避できればと思う、今日この頃です。

2012年06月21日

中学生の科学実験教室 2012

+++++

魅力ある科学教育・地域社会の発展に積極的に貢献するために、九州大学大学院システム情報科学研究では、様々な活動を実施しています。その一つとして、中学生を対象にした科学実験教室を平成7年から毎年開催しています。参加者の皆さんにコンピュータやエレクトロニクスなどの科学技術への興味を持って頂けるよう、色々な面白い実験や実習を用意しています。また、伊都キャンパスの新しい建物・設備などもついでに見学することができます。たくさんの中学生のご参加をお待ちしております。

+++++

ということで、毎年恒例ですが、九州大学の教員が、中学生に対し、コンピューターサイエンスやエレクトロニクスなど、科学技術について、面白い実験を通じ教える「化学実験教室」が開催されます。

詳細はこちら

理系・文系と分けるのはあまり好きではありませんが、日本の若者の「理科離れ」がよく論じられます。私のまわりではそのような感じはしないのですが、日本全体でみるとそのような傾向があるのでしょうね。

理論やいろんな難しい計算を学ぶ前に、実験を通じ、それらの「理論や計算」の目的(なぜ学ばなくてかいけないのか?)を学ぶことは、勉学に対するモチベーションアップ・維持するために重要な体験だと思います。私もこのような教室があればもっと勉強してたかもしれません(笑)。

まだ開催まで時間がありますので(8月中旬)、ご興味のある方は是非検討してみてはいかがでしょうか?

魅力ある科学教育・地域社会の発展に積極的に貢献するために、九州大学大学院システム情報科学研究では、様々な活動を実施しています。その一つとして、中学生を対象にした科学実験教室を平成7年から毎年開催しています。参加者の皆さんにコンピュータやエレクトロニクスなどの科学技術への興味を持って頂けるよう、色々な面白い実験や実習を用意しています。また、伊都キャンパスの新しい建物・設備などもついでに見学することができます。たくさんの中学生のご参加をお待ちしております。

+++++

ということで、毎年恒例ですが、九州大学の教員が、中学生に対し、コンピューターサイエンスやエレクトロニクスなど、科学技術について、面白い実験を通じ教える「化学実験教室」が開催されます。

詳細はこちら

理系・文系と分けるのはあまり好きではありませんが、日本の若者の「理科離れ」がよく論じられます。私のまわりではそのような感じはしないのですが、日本全体でみるとそのような傾向があるのでしょうね。

理論やいろんな難しい計算を学ぶ前に、実験を通じ、それらの「理論や計算」の目的(なぜ学ばなくてかいけないのか?)を学ぶことは、勉学に対するモチベーションアップ・維持するために重要な体験だと思います。私もこのような教室があればもっと勉強してたかもしれません(笑)。

まだ開催まで時間がありますので(8月中旬)、ご興味のある方は是非検討してみてはいかがでしょうか?

2012年06月17日

リサーチアドミニストレーター採択!

+++++

このたび,文部科学省が実施する平成24年度「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」事業に,本学「学術研究推進支援機構」が提案したリサーチ・アドミニストレーターに関する取り組みが採択されました。

この事業は,大学等が,研究者とともに研究活動の企画・マネジメント,研究成果活用促進を行うことにより,研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務に従事する人材等をリサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)として活用・育成するとともに、専門性の高い職種として定着を図ることをもって,大学等における研究推進体制・機能の充実強化に資することを目的としているものです。

+++++

ということで、今回、「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」事業に九州大学が提案したプランが採択されました。→こちら

リサーチ・アドミニストレーターって何?と思われる方がほとんどだと思います。

簡単にいうと、大学には、プロパー職として「教員」と「事務職員」(病院の看護師等専門職は除いて)しか存在しません。プロパー職とは一般の会社でいうと正社員と理解していただければいいです。おおまかに言いますと「期間の定めのない」「退職金等も発生する」職員です。一部、教員ポストでは有期(3、5年とか)のポストがありますが、退職金も当然ながら条件を満たせば支払いの対象になります。

一方、産学連携本部や知的財産本部で働く産学連携を推進するスタッフのほとんどが、「教員」「事務職員」ではない立場で働いています。

いわゆる有期雇用職員「学術研究員」「テクニカルスタッフ」という立場です。このポジションは基本的に「日給制」です。雇用の期間も基本的には一年間で毎年更新、退職金等の対象ではなく、通勤費や退職金も全て日給の中に含まれています。しかも、給料は月給制のように毎月支払われるのですが、報酬を日給で規定されているので、出勤日が異なると毎月給料が変化します(笑)。

こういった状況は、産学連携(社会連携)が大学の役割の一つだと規定され、全国的に大学での産学連携活動を推進する動きがある中、組織マネジメント、人事制度が追いついていないことに起因していると私は思います。

これらの課題に対し、

+++++

大学等が,研究者とともに研究活動の企画・マネジメント,研究成果活用促進を行うことにより,研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務に従事する人材等

+++++

つまり産学連携活動を支える専門人材、専門職として新たに位置付けようとしているのがリサーチアドミニストレーターというポジションなのです。

遅まきながら、九州大学も2回目の公募で採択されました。この制度が九州大学でどのように展開されるのかについて、非常に興味があります。今後とも注目していきたいと思っています。

このたび,文部科学省が実施する平成24年度「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」事業に,本学「学術研究推進支援機構」が提案したリサーチ・アドミニストレーターに関する取り組みが採択されました。

この事業は,大学等が,研究者とともに研究活動の企画・マネジメント,研究成果活用促進を行うことにより,研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務に従事する人材等をリサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)として活用・育成するとともに、専門性の高い職種として定着を図ることをもって,大学等における研究推進体制・機能の充実強化に資することを目的としているものです。

+++++

ということで、今回、「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」事業に九州大学が提案したプランが採択されました。→こちら

リサーチ・アドミニストレーターって何?と思われる方がほとんどだと思います。

簡単にいうと、大学には、プロパー職として「教員」と「事務職員」(病院の看護師等専門職は除いて)しか存在しません。プロパー職とは一般の会社でいうと正社員と理解していただければいいです。おおまかに言いますと「期間の定めのない」「退職金等も発生する」職員です。一部、教員ポストでは有期(3、5年とか)のポストがありますが、退職金も当然ながら条件を満たせば支払いの対象になります。

一方、産学連携本部や知的財産本部で働く産学連携を推進するスタッフのほとんどが、「教員」「事務職員」ではない立場で働いています。

いわゆる有期雇用職員「学術研究員」「テクニカルスタッフ」という立場です。このポジションは基本的に「日給制」です。雇用の期間も基本的には一年間で毎年更新、退職金等の対象ではなく、通勤費や退職金も全て日給の中に含まれています。しかも、給料は月給制のように毎月支払われるのですが、報酬を日給で規定されているので、出勤日が異なると毎月給料が変化します(笑)。

こういった状況は、産学連携(社会連携)が大学の役割の一つだと規定され、全国的に大学での産学連携活動を推進する動きがある中、組織マネジメント、人事制度が追いついていないことに起因していると私は思います。

これらの課題に対し、

+++++

大学等が,研究者とともに研究活動の企画・マネジメント,研究成果活用促進を行うことにより,研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務に従事する人材等

+++++

つまり産学連携活動を支える専門人材、専門職として新たに位置付けようとしているのがリサーチアドミニストレーターというポジションなのです。

遅まきながら、九州大学も2回目の公募で採択されました。この制度が九州大学でどのように展開されるのかについて、非常に興味があります。今後とも注目していきたいと思っています。

2012年06月12日

九州大学オープンキャンパス2012

今年も九州大学のオープンキャンパスが8月に行われます。

詳細はこちら

昨年もあったかも知れませんが、私が注目したのが「その他の企画」です。

・親に負担をかけずに留学するには?~九大生に用意された有利な留学制度紹介

・総合研究博物館標本等の公開

・高校生のハローワーク・研究者編~いろいろな道のり~

など、キャリアパスに関することや、九州大学が保有する資産等々通常のオープンキャンパスではあまりない企画が用意されているようです。

詳細はこちら

個人的には、大学入学前に、留学に関する情報があればよかったなーと思います。留学=お金がかかる、というイメージしかないですが、奨学金等々、親に負担をかけずに留学できるやり方はいろいろあります。

ご興味のある高校生、中・高生の子供さんをお持ちの方、是非ご参加ください。

詳細はこちら

昨年もあったかも知れませんが、私が注目したのが「その他の企画」です。

・親に負担をかけずに留学するには?~九大生に用意された有利な留学制度紹介

・総合研究博物館標本等の公開

・高校生のハローワーク・研究者編~いろいろな道のり~

など、キャリアパスに関することや、九州大学が保有する資産等々通常のオープンキャンパスではあまりない企画が用意されているようです。

詳細はこちら

個人的には、大学入学前に、留学に関する情報があればよかったなーと思います。留学=お金がかかる、というイメージしかないですが、奨学金等々、親に負担をかけずに留学できるやり方はいろいろあります。

ご興味のある高校生、中・高生の子供さんをお持ちの方、是非ご参加ください。

2012年05月23日

進む国立大学法人コンテンツのオープン化(九州大学編)

+++++

九州大学は,アップル社が提供するiTunes® Store内の専用エリアであるiTunes® Uに参加し,授業や講演会、イベント等の動画や、授業資料の無償配信を開始しました。

+++++

ということで、九州大学が主催するイベントの動画コンテンツや講義資料等の一部が、iTunes® からダウンロードできるようになったようです。

詳細はこちら

学内の教材も電子書籍化の動きがあり、私の知っている教員が担当していらっしゃるので、このような話は以前から伺っていましたが、今後、このような動きはさらに加速すると思います。

平成元年卒のバブル世代では考えられないですね。。。そもそもあまり授業にでてなかったので関係ないかもしれませんが(笑)。

小中学生が、iPadやスマホを自由に操る時代、今後そのような世代が入学してくる大学にとって、コンテンツの電子化、クラウド技術を活用したオープン化は避けて通れないのかもしれません。

九州大学のコンテンツにご興味のある方、iTunes® Uの九大サイトを覗いてみてはいかがですか?

九州大学は,アップル社が提供するiTunes® Store内の専用エリアであるiTunes® Uに参加し,授業や講演会、イベント等の動画や、授業資料の無償配信を開始しました。

+++++

ということで、九州大学が主催するイベントの動画コンテンツや講義資料等の一部が、iTunes® からダウンロードできるようになったようです。

詳細はこちら

学内の教材も電子書籍化の動きがあり、私の知っている教員が担当していらっしゃるので、このような話は以前から伺っていましたが、今後、このような動きはさらに加速すると思います。

平成元年卒のバブル世代では考えられないですね。。。そもそもあまり授業にでてなかったので関係ないかもしれませんが(笑)。

小中学生が、iPadやスマホを自由に操る時代、今後そのような世代が入学してくる大学にとって、コンテンツの電子化、クラウド技術を活用したオープン化は避けて通れないのかもしれません。

九州大学のコンテンツにご興味のある方、iTunes® Uの九大サイトを覗いてみてはいかがですか?

2012年05月14日

九州大学創立百周年記念式典参加

+++++

明治44年(1911年)に九州帝国大学として創立されて以来,平成23年(2011年)に百周年を迎えた九州大学は,新たな100年に向けて第一歩を踏み出した本年,5月12日(土)に創立百周年記念式典を挙行しました。

+++++

ということで、先週末(5月12日)に開催された、母校である九州大学の創立百周年記念式典に参加させていただきました。

会場には、

このような形で多くの九州大学に関する関係者や卒業生の諸先輩方が参加されていました。50周年記念講堂がこんなにいっぱいに埋まったのを見たのは、卒業式以来かもしれません(笑)。

内容についてはこちら

本来は、昨年100周年を迎え、昨年の同時期に祝賀記念行事を開催する予定だったのですが、東北大震災の影響で1年間行事を延期していました。

私自身、九州大学の特定関連会社の代表として式典にご招待いただきました。まわりは諸先輩方ばかりで、アラフォー世代は皆無の中、緊張して式典に参加させていただきましたが、母校のこういった式典に子会社(特定関連会社)の代表として参加できることを、非常に嬉しく思いました。

記念式典終了後は、場所をホテルオークラに移し、記念祝賀会が開催されました。会場には1000人を越える方が集まり、九州大学の100周年を祝いました。中には私が学生時代に教わった先生もいらっしゃいましたが、如何せん会場は大混雑で、あっと言う間に時間が過ぎ、いろんな方にご挨拶できませんでしたね。

改めて、九州大学への期待の高さを感じた次第です。私自身も、一関係者として今後も頑張っていきたいと思っています。次は50年後(150周年)かな?

明治44年(1911年)に九州帝国大学として創立されて以来,平成23年(2011年)に百周年を迎えた九州大学は,新たな100年に向けて第一歩を踏み出した本年,5月12日(土)に創立百周年記念式典を挙行しました。

+++++

ということで、先週末(5月12日)に開催された、母校である九州大学の創立百周年記念式典に参加させていただきました。

会場には、

このような形で多くの九州大学に関する関係者や卒業生の諸先輩方が参加されていました。50周年記念講堂がこんなにいっぱいに埋まったのを見たのは、卒業式以来かもしれません(笑)。

内容についてはこちら

本来は、昨年100周年を迎え、昨年の同時期に祝賀記念行事を開催する予定だったのですが、東北大震災の影響で1年間行事を延期していました。

私自身、九州大学の特定関連会社の代表として式典にご招待いただきました。まわりは諸先輩方ばかりで、アラフォー世代は皆無の中、緊張して式典に参加させていただきましたが、母校のこういった式典に子会社(特定関連会社)の代表として参加できることを、非常に嬉しく思いました。

記念式典終了後は、場所をホテルオークラに移し、記念祝賀会が開催されました。会場には1000人を越える方が集まり、九州大学の100周年を祝いました。中には私が学生時代に教わった先生もいらっしゃいましたが、如何せん会場は大混雑で、あっと言う間に時間が過ぎ、いろんな方にご挨拶できませんでしたね。

改めて、九州大学への期待の高さを感じた次第です。私自身も、一関係者として今後も頑張っていきたいと思っています。次は50年後(150周年)かな?

2012年04月23日

九大100年まつり

なんだかんだと年度末を終えたらあっと言う間にゴールデンウィークが目前に迫ってきました。

我が家は、相変わらずGWの計画を立てていませんが、あかりも中学に入学したこともあり、直前ですが昨日から旅行の計画(というか情報収集)を始めました。どうなることやらです。。。。

一方、九大は昨年100周年を迎えましたが、東北大震災等の影響で、祝賀イベントをほぼ全て延期していました。それら祝賀イベント関係を、を創立記念日前後に開催いたします。

その一つの大きなイベントが5月13日に開催される「九大100年まつり」です。

九大の名物先生による「おもしろサイエンス公開講義」や「QUウォーク」の実況等が行われるようですが、個人的に注目しているのが「シーナ&ザ・ロケッツ」のスペシャルライブです。

リーダーの鮎川誠さんは、九大農学部の出身であり、高校(明善高校)の先輩でもあります。30分という短いライブに??という思いはありますが(笑)、彼らが伊都キャンパスでライブを行うことは、個人的に非常に嬉しく思います。

ご都合のつく方、九大OB・OGに限らず是非九大100年まつりにご参加してみてはいかがでしょうか?

我が家は、相変わらずGWの計画を立てていませんが、あかりも中学に入学したこともあり、直前ですが昨日から旅行の計画(というか情報収集)を始めました。どうなることやらです。。。。

一方、九大は昨年100周年を迎えましたが、東北大震災等の影響で、祝賀イベントをほぼ全て延期していました。それら祝賀イベント関係を、を創立記念日前後に開催いたします。

その一つの大きなイベントが5月13日に開催される「九大100年まつり」です。

九大の名物先生による「おもしろサイエンス公開講義」や「QUウォーク」の実況等が行われるようですが、個人的に注目しているのが「シーナ&ザ・ロケッツ」のスペシャルライブです。

リーダーの鮎川誠さんは、九大農学部の出身であり、高校(明善高校)の先輩でもあります。30分という短いライブに??という思いはありますが(笑)、彼らが伊都キャンパスでライブを行うことは、個人的に非常に嬉しく思います。

ご都合のつく方、九大OB・OGに限らず是非九大100年まつりにご参加してみてはいかがでしょうか?

タグ :九州大学

2012年04月03日

Global人材退任(倉地理事編)

+++++

平成24年3月30日,倉地 幸徳理事の離任式が箱崎キャンパスの本部第一庁舎前で行われました。

倉地理事は,平成22年4月1日付けで本学の理事・副学長に就任し,米国の大学における30余年にわたる教育・研究者としての経験等をもとに2年間,国際,男女共同参画担当として,手腕を発揮しました。

+++++

ということで九大の倉地理事が昨年度末をもって九大の理事を退任されました。倉地理事が九大農学部のご出身で、その後米国の大学に移られ数々の業績を残された後、九大の理事として、九大の国際化や男女共同参画についてご尽力されました。

倉地理事は、朝倉(甘木)のご出身、私も久留米、つまり筑後地方出身ということもあり、数年前から公私共々お世話になっていました。

倉地先生についてはこちら

お住まいが大濠公園の近くということで、昨年夏には、大濠公園の花火大会の際にはご自宅にお招きいただき、懇親させていただきました。

当日は、倉地先生を慕う多くの方が集まり、花火を楽しむことができました。

九州でよく言われるのが、グローバル人材の育成です。その際に、なんとなく、語学(英語・中国語)=グローバルという単純な方程式で施策が語られることがあります。

私も英語を勉強していてなかなか上達しませんが(笑)、語学ができることに越したことはないですが、だからといってそれでグローバル人材というのは、ちょっと無理があるのではないかと思います。

倉地先生のように、海外に居を置き、文化を共有し、ご自身の研究分野で国内・海外問わずに実績を残されるような方をグローバル人材と呼ぶのではないかと思う次第です。また、海外に居を構えなくとも、地域でそのような趣旨を理解し、海外の文化や人材を受け入れ、互いにビジネスや研究、行政などそれぞれの分野で協同していくこと自体が地域の国際化、グローバル人材の育成に繋がるのではないでしょうか。

とにもかくにも、倉地先生、お疲れさまでした。今後ともよろしくお願いいたします。

平成24年3月30日,倉地 幸徳理事の離任式が箱崎キャンパスの本部第一庁舎前で行われました。

倉地理事は,平成22年4月1日付けで本学の理事・副学長に就任し,米国の大学における30余年にわたる教育・研究者としての経験等をもとに2年間,国際,男女共同参画担当として,手腕を発揮しました。

+++++

ということで九大の倉地理事が昨年度末をもって九大の理事を退任されました。倉地理事が九大農学部のご出身で、その後米国の大学に移られ数々の業績を残された後、九大の理事として、九大の国際化や男女共同参画についてご尽力されました。

倉地理事は、朝倉(甘木)のご出身、私も久留米、つまり筑後地方出身ということもあり、数年前から公私共々お世話になっていました。

倉地先生についてはこちら

お住まいが大濠公園の近くということで、昨年夏には、大濠公園の花火大会の際にはご自宅にお招きいただき、懇親させていただきました。

当日は、倉地先生を慕う多くの方が集まり、花火を楽しむことができました。

九州でよく言われるのが、グローバル人材の育成です。その際に、なんとなく、語学(英語・中国語)=グローバルという単純な方程式で施策が語られることがあります。

私も英語を勉強していてなかなか上達しませんが(笑)、語学ができることに越したことはないですが、だからといってそれでグローバル人材というのは、ちょっと無理があるのではないかと思います。

倉地先生のように、海外に居を置き、文化を共有し、ご自身の研究分野で国内・海外問わずに実績を残されるような方をグローバル人材と呼ぶのではないかと思う次第です。また、海外に居を構えなくとも、地域でそのような趣旨を理解し、海外の文化や人材を受け入れ、互いにビジネスや研究、行政などそれぞれの分野で協同していくこと自体が地域の国際化、グローバル人材の育成に繋がるのではないでしょうか。

とにもかくにも、倉地先生、お疲れさまでした。今後ともよろしくお願いいたします。

2012年03月27日

新入生歓迎!西区まるごと案内バスツアー

+++++

地元の事を知りたいけど,機会と交通手段が無いという学生のために,西区の名所や施設など,面白い所,便利な所を案内するバスツアーを企画しています。新入生に,西区の自然と歴史を知ってもらい,西区での生活を楽しむキッカケにしてもらいたいと考えています。この機会にぜひご応募ください。

+++++

ということで、新入生を対象とした、西区まるごと案内バスツアーが開催されるようです。

六本松キャンパスがなくなり、九州大学の新入生は、基本的に全員、入学後は伊都キャンパスで学生生活をスタートさせます。

ただ、六本松と異なり、伊都キャンパスのまわりは広大で、中々独りで回ることはないと思いますので、こういったイベントで自分が入学した大学のまわりの土地や街を知ることは、いい機会ではないでしょうか。

六本松世代の私としては、なんだかちょっと寂しい気分ですね。入学式終了後は、確か学科ごとに先輩方に歓迎会をしてもらったことを記憶しています。その場所は、西公園。丁度花見の季節なので、桜の木の下で同級生と交流することにより、学生生活をスタートさせました。

伊都キャンパスの場合、そういったイベントをどこでするのだろうか? このブログを書いていて気になりました。キャンパス内?キャンパスの外は、現在開発中なので、新入生の歓迎会は九大学研都市駅近くの居酒屋などになるのでしょうか。そういったイベントがないまま、一年を過ごすと、ことさら伊都キャンパスまわりのことはよくわからないままの学生が多いのかもしれませんね。

とにもかくにも、新入生の皆さん、このバスツアーに参加してみること、おすすめします。

詳細はこちら

地元の事を知りたいけど,機会と交通手段が無いという学生のために,西区の名所や施設など,面白い所,便利な所を案内するバスツアーを企画しています。新入生に,西区の自然と歴史を知ってもらい,西区での生活を楽しむキッカケにしてもらいたいと考えています。この機会にぜひご応募ください。

+++++

ということで、新入生を対象とした、西区まるごと案内バスツアーが開催されるようです。

六本松キャンパスがなくなり、九州大学の新入生は、基本的に全員、入学後は伊都キャンパスで学生生活をスタートさせます。

ただ、六本松と異なり、伊都キャンパスのまわりは広大で、中々独りで回ることはないと思いますので、こういったイベントで自分が入学した大学のまわりの土地や街を知ることは、いい機会ではないでしょうか。

六本松世代の私としては、なんだかちょっと寂しい気分ですね。入学式終了後は、確か学科ごとに先輩方に歓迎会をしてもらったことを記憶しています。その場所は、西公園。丁度花見の季節なので、桜の木の下で同級生と交流することにより、学生生活をスタートさせました。

伊都キャンパスの場合、そういったイベントをどこでするのだろうか? このブログを書いていて気になりました。キャンパス内?キャンパスの外は、現在開発中なので、新入生の歓迎会は九大学研都市駅近くの居酒屋などになるのでしょうか。そういったイベントがないまま、一年を過ごすと、ことさら伊都キャンパスまわりのことはよくわからないままの学生が多いのかもしれませんね。

とにもかくにも、新入生の皆さん、このバスツアーに参加してみること、おすすめします。

詳細はこちら

タグ :九大

2012年03月15日

糸島産ラー麦100%の「まる糸ラーメン」販売開始!

昨年このブログにも取り上げていた糸島産「ラー麦」麺を使ったラーメンがついに販売に漕ぎ着けたようです。

その名も「まる糸ラーメン」

詳細はこちら

これらは、九州大学と糸島市の連携協力協定(平成22年5月締結)を基に糸島市が創設した「糸島市九州大学連携研究助成」事業から始まったプロジェクトであり、そのうちの一つである農学研究院下田満哉教授が提案した「糸島産の原料を使ったラーメンの開発に関する研究」の成果です。その後、糸島産ラー麦を使用したラーメンの製品化を目指し、この度ついに製品化および販売に至ったとのことです。

HPによると、

「まる糸ラーメン」は,コシが強い半生タイプの細麺で,ラー麦本来の風味を味わえます。また,とんこつ味のスープは,ラー麦の風味を生かすあっさり系で,幅広い年齢層に楽しんでいただけます。

とのこと

価格は、1袋2食入り(スープ付)で450円,「伊都菜彩」等糸島市内の販売所で購入可能だそうです。

私は前回、試作品を手に入れながらまだ味わったことがないんですよね(笑)。→こちら

伊都キャンパスに行った際にでも、糸島で購入しようと思っています。

その名も「まる糸ラーメン」

詳細はこちら

これらは、九州大学と糸島市の連携協力協定(平成22年5月締結)を基に糸島市が創設した「糸島市九州大学連携研究助成」事業から始まったプロジェクトであり、そのうちの一つである農学研究院下田満哉教授が提案した「糸島産の原料を使ったラーメンの開発に関する研究」の成果です。その後、糸島産ラー麦を使用したラーメンの製品化を目指し、この度ついに製品化および販売に至ったとのことです。

HPによると、

「まる糸ラーメン」は,コシが強い半生タイプの細麺で,ラー麦本来の風味を味わえます。また,とんこつ味のスープは,ラー麦の風味を生かすあっさり系で,幅広い年齢層に楽しんでいただけます。

とのこと

価格は、1袋2食入り(スープ付)で450円,「伊都菜彩」等糸島市内の販売所で購入可能だそうです。

私は前回、試作品を手に入れながらまだ味わったことがないんですよね(笑)。→こちら

伊都キャンパスに行った際にでも、糸島で購入しようと思っています。

2012年03月12日

未来の科学者養成講座

なにげに九大のHPをチェックしていて目にとまったのが、

未来の科学者養成講座→「エクセレント・スチューデント・イン・サイエンス育成プロジェクト」生徒発表会の記事でした。詳細はこちら

HPによると、

++++++++

エクセレント・スチューデント・イン・サイエンス・育成プロジェクトは未来の科学者を育てることを目的としたプロジェクトです。

数学、物理学、化学、生物学の各分野において、強い興味や豊かな才能をもつ生徒を選抜し、8月から翌年3月にかけて各学科で月2回、少人数セミナー形式で大学レベルの教育を行います。プロジェクトの後半では大学レベルの課題に取り組み、3月には受講生による発表会を行います。専門科目について高い能力を身につけた受講生はエクセレント・スチューデントとして表彰します。また、受講生だけでなく一般の高校生や市民をも対象とした年4回の公開講演会を開催します。自然科学に強い好奇心を持ち、将来科学者を目指したい方、科学の面白さや考えることの楽しさをもっと知りたい方の積極的な応募を歓迎します。

++++++++

ということで高校生の段階から、自然科学に興味をもった学生を対象に、大学レベルの教育を提供するJSTの事業とのことです。

私が高校時代にこういったプログラムがあったら??と考えると、本来は「参加したかった!」と書きたいところですが、現実的には、高校時代に「科学者になりたい!」「理系に進みたい」と思っていなかったので、多分スルーしていたでしょうね(笑)。

ただ、こういったプログラムに偶然や強制的にでも参加してみることにより、「目覚める」ということもあるのではないかと思います。

今回は、2011年度のプログラムの成果発表会が3月17日に開催されるとのことですので、ご興味のある方は参加されてみてはいかがでしょうか?

あかりは???どうでしょうね、、、

未来の科学者養成講座→「エクセレント・スチューデント・イン・サイエンス育成プロジェクト」生徒発表会の記事でした。詳細はこちら

HPによると、

++++++++

エクセレント・スチューデント・イン・サイエンス・育成プロジェクトは未来の科学者を育てることを目的としたプロジェクトです。

数学、物理学、化学、生物学の各分野において、強い興味や豊かな才能をもつ生徒を選抜し、8月から翌年3月にかけて各学科で月2回、少人数セミナー形式で大学レベルの教育を行います。プロジェクトの後半では大学レベルの課題に取り組み、3月には受講生による発表会を行います。専門科目について高い能力を身につけた受講生はエクセレント・スチューデントとして表彰します。また、受講生だけでなく一般の高校生や市民をも対象とした年4回の公開講演会を開催します。自然科学に強い好奇心を持ち、将来科学者を目指したい方、科学の面白さや考えることの楽しさをもっと知りたい方の積極的な応募を歓迎します。

++++++++

ということで高校生の段階から、自然科学に興味をもった学生を対象に、大学レベルの教育を提供するJSTの事業とのことです。

私が高校時代にこういったプログラムがあったら??と考えると、本来は「参加したかった!」と書きたいところですが、現実的には、高校時代に「科学者になりたい!」「理系に進みたい」と思っていなかったので、多分スルーしていたでしょうね(笑)。

ただ、こういったプログラムに偶然や強制的にでも参加してみることにより、「目覚める」ということもあるのではないかと思います。

今回は、2011年度のプログラムの成果発表会が3月17日に開催されるとのことですので、ご興味のある方は参加されてみてはいかがでしょうか?

あかりは???どうでしょうね、、、

タグ :九州大学未来の科学者養成講座

2012年02月24日

きこりになろう

なにげに九大のHPを見てて目に入ったのが「きこりになろう」というフレーズ。

???

+++++++

学生の手で糸島の空き家を再生し,学生自ら住む糸島空き家プロジェクトのスピンオフ企画。昨年9 月に間伐から製材まで,すべてを行った「きこりになろう」が,スピンオフ企画となって帰ってきました。前回に続き,糸島市林業研究クラブのご指導の下,糸島の森林で間伐体験を行います。しかし,すぐには搬出せずに,森の中で乾燥させてから搬出する「葉がらし間伐」という木にやさしい,昔ながらの手法を行います。

+++++++

ということで、糸島空き家プロジェクトのイベントのようですね。

こちら

個人的には非常に興味があります。エコ・エコとよくいいますが、その基本は「古いものをリノベーションしながら長く使い続ける」という気持ち・精神を持ち続けることではないか、と思っています。

それと、私自身、母親が増改築の仕事をしていた関係で、2級建築士の資格を持っています。実際、親戚の家の概要設計には携わったことがありますよ。

また、母親の仕事の手伝いで、家の解体の現場で働いたり、増改築の手伝いをしたこともあります。こういうことって非常に勉強になるんですよね。というのも、解体、改造すると、今まで見えなかった構造体のウラの部分をみることができるのです。表面上きれいな部分のウラは、こんな構造になっていたんだ、という新たな発見を体験することができるのです。

今回のイベントは、森に入り、実際に樹木の伐採を体験することのようです。残念ながら、当日私は用事があり参加できませんが、ご興味がある方は参加してみてはいかがでしょうか?

???

+++++++

学生の手で糸島の空き家を再生し,学生自ら住む糸島空き家プロジェクトのスピンオフ企画。昨年9 月に間伐から製材まで,すべてを行った「きこりになろう」が,スピンオフ企画となって帰ってきました。前回に続き,糸島市林業研究クラブのご指導の下,糸島の森林で間伐体験を行います。しかし,すぐには搬出せずに,森の中で乾燥させてから搬出する「葉がらし間伐」という木にやさしい,昔ながらの手法を行います。

+++++++

ということで、糸島空き家プロジェクトのイベントのようですね。

こちら

個人的には非常に興味があります。エコ・エコとよくいいますが、その基本は「古いものをリノベーションしながら長く使い続ける」という気持ち・精神を持ち続けることではないか、と思っています。

それと、私自身、母親が増改築の仕事をしていた関係で、2級建築士の資格を持っています。実際、親戚の家の概要設計には携わったことがありますよ。

また、母親の仕事の手伝いで、家の解体の現場で働いたり、増改築の手伝いをしたこともあります。こういうことって非常に勉強になるんですよね。というのも、解体、改造すると、今まで見えなかった構造体のウラの部分をみることができるのです。表面上きれいな部分のウラは、こんな構造になっていたんだ、という新たな発見を体験することができるのです。

今回のイベントは、森に入り、実際に樹木の伐採を体験することのようです。残念ながら、当日私は用事があり参加できませんが、ご興味がある方は参加してみてはいかがでしょうか?

タグ :糸島空き家プロジェクトきこり

2012年02月10日

九州大学の会計監査人候補者の選定

なぜに国立大学の会計監査人?とお思いの方がいらっしゃるかもしれませんが、2004年の国立大学法人化により、国立大学法人として、

決算処理・報告を行っています。そのため当然ながら会計監査および会計監査人が必要なのです。

HP資料によると、

国立大学法人における会計監査人は、国立大学法人法第35条において準用する独立行

政法人通則法(以下「準用通則法」という。)第40条により、文部科学大臣が選任する

こととされています。 この選任にあたっては国立大学法人が会計監査人候補者を選定することが必要とされ

ています。

とあります。私が社長を務める産学連携機構九州も、九州大学の特定関連会社として、決算報告書に掲載さています。国立大学法人の監査に興味がある?チャレンジしてみたい?という監査法人・公認会計士の方は、ご検討してみるのもアリかと思います。

詳細はこちらをご参照ください。

決算処理・報告を行っています。そのため当然ながら会計監査および会計監査人が必要なのです。

HP資料によると、

国立大学法人における会計監査人は、国立大学法人法第35条において準用する独立行

政法人通則法(以下「準用通則法」という。)第40条により、文部科学大臣が選任する

こととされています。 この選任にあたっては国立大学法人が会計監査人候補者を選定することが必要とされ

ています。

とあります。私が社長を務める産学連携機構九州も、九州大学の特定関連会社として、決算報告書に掲載さています。国立大学法人の監査に興味がある?チャレンジしてみたい?という監査法人・公認会計士の方は、ご検討してみるのもアリかと思います。

詳細はこちらをご参照ください。

2012年02月06日

シリアスゲームプロジェクト国際シンポジウム

+++++

2009年より九州大学が福岡市,地元のゲーム制作関連企業と産学官連携体制で進めてきましたシリアスゲームプロジェクトにおいて,最終年度を締めくくる国際シンポジウムを3月2日14:30より,アクロス福岡円形ホールにて開催します。

+++++

ということで、シリアスゲームプロジェクトの国際シンポジウムが開催されます。

シリアスゲーム(Serious Game)とは、Wikipediaによると、

エンターテインメント性のみを目的とせず、教育・医療用途(学習要素、体験、関心度醸成・喚起など)を主目的とするコンピュータゲームのジャンル。 です。詳細はこちら

今年度のプロジェクトでは、病院と連携し、リハビリに関するゲームの開発を行っているようです。私自身、担当されている教員やプロジェクトに参画している研究員・博士課程の学生と親しいとこもあり、以前からその内容に触れてきました。

九州大学シリアスゲームプロジェクトについてはこちら

「ゲーム」というと、とかく子供に対しての悪影響(勉強をしなくなる、目が悪くなる、人の痛みを感じなくなる等々)ばかりが取り上げられますが、シリアスゲームは、「ゲーム」の楽しさに注目し、例えば環境問題の学習や、継続することが困難なリハビリ動作の支援ツールにゲームを応用したものだと認識しています。

シリアスゲームに限らずゲームご興味がある方、参加してみてはいかがでしょうか?

2009年より九州大学が福岡市,地元のゲーム制作関連企業と産学官連携体制で進めてきましたシリアスゲームプロジェクトにおいて,最終年度を締めくくる国際シンポジウムを3月2日14:30より,アクロス福岡円形ホールにて開催します。

+++++

ということで、シリアスゲームプロジェクトの国際シンポジウムが開催されます。

シリアスゲーム(Serious Game)とは、Wikipediaによると、

エンターテインメント性のみを目的とせず、教育・医療用途(学習要素、体験、関心度醸成・喚起など)を主目的とするコンピュータゲームのジャンル。 です。詳細はこちら

今年度のプロジェクトでは、病院と連携し、リハビリに関するゲームの開発を行っているようです。私自身、担当されている教員やプロジェクトに参画している研究員・博士課程の学生と親しいとこもあり、以前からその内容に触れてきました。

九州大学シリアスゲームプロジェクトについてはこちら

「ゲーム」というと、とかく子供に対しての悪影響(勉強をしなくなる、目が悪くなる、人の痛みを感じなくなる等々)ばかりが取り上げられますが、シリアスゲームは、「ゲーム」の楽しさに注目し、例えば環境問題の学習や、継続することが困難なリハビリ動作の支援ツールにゲームを応用したものだと認識しています。

シリアスゲームに限らずゲームご興味がある方、参加してみてはいかがでしょうか?

2012年01月30日

政策提言発表シンポジウム参加(地域政策デザイナー養成講座)

先週末、1月28日(土)は、あかりのお受験関係の用事を終え、九州大学西新プラザに向かいました。

先日ブログにアップしていた「地域政策デザイナー養成講座 政策提言発表シンポジウム」に参加するためです。

この講座の事務局長であり、企画運営を担当されている谷口九大産学連携センター教授からお誘いいただきました。

時間の都合上、基調講演は拝聴できませんでしたが、受講生の皆様の提言プレゼン(14:30〜)からレセプションまで参加させていただきました。

テーマは「震災後の日本の進路と九州の今後のあり方」。それに対し、

① 災害に強い九州を実現する「九州継続計画」の策定

② 九州における新たなエネルギーシステムの実現

③ 九州において儲かる農業の仕組みづくり

④ 九州における水源地域の森林・農山村を守る

⑤ 県境を越えたモデレートな「九州府」に向けて

といった具体的なプランが提言されました。統計的なデータおよび机上のプランニングだけでなく、フィールドワークで関係者にヒアリング等も実施されたということで、どのテーマも内容が濃いものでした。

個人的には、③に興味がありましたね。ただ内容については一部???という点がありました。そもそも、なぜ農業なのか?ということです。

1次産業=農業という視点でストーリーが展開されていたのですが、「島国日本」および「震災後の日本の進路と九州の今後のあり方」というテーマであれば、「農業」より「漁業」に注目するのが普通だと私は思うのです。

今回の提言だけでなく、こういったプランでは、農業ばかりが取り上げられるのです。そして、食文化の云々、、と続くのですが、日本の食文化は元々漁食文化だったのは皆さんご存知のとおりです。お酒と野菜でウンチク、というよりお酒と魚介料理(+牛や豚、鳥)といったほうが日本の食文化のメインストリームだと私は思います。

特に、震災後、原発の問題等で食の安心・安全が叫ばれる中、天然モノもそうですが、肥料や生産工程が管理された養殖業をより発展させ、儲かる仕組み作りを行うほうが、より今回のテーマにあっており、今回被害を免れた九州地域のなすべきものではないかな、と思った次第です。これには、異論がある方もいるとは思いますが、「産学連携界のグルメ王」と呼ばれている私の個人的感想です(笑)。

発表の後、QRECの大口スポンサーであるロバート・ファンさんがご講演されました。

日本社会の良い点・悪い点を、ビジネス・経営という視点からズバリと分析されていらっしゃいました。さすが、7000億円企業を立ち上げたアントレプレナーだなと思った次第です。

今回の発表が、提言だけで終わることなく、実行に移される(または、移そうとする)フェーズに進むこと期待しています。

先日ブログにアップしていた「地域政策デザイナー養成講座 政策提言発表シンポジウム」に参加するためです。

この講座の事務局長であり、企画運営を担当されている谷口九大産学連携センター教授からお誘いいただきました。

時間の都合上、基調講演は拝聴できませんでしたが、受講生の皆様の提言プレゼン(14:30〜)からレセプションまで参加させていただきました。

テーマは「震災後の日本の進路と九州の今後のあり方」。それに対し、

① 災害に強い九州を実現する「九州継続計画」の策定

② 九州における新たなエネルギーシステムの実現

③ 九州において儲かる農業の仕組みづくり

④ 九州における水源地域の森林・農山村を守る

⑤ 県境を越えたモデレートな「九州府」に向けて

といった具体的なプランが提言されました。統計的なデータおよび机上のプランニングだけでなく、フィールドワークで関係者にヒアリング等も実施されたということで、どのテーマも内容が濃いものでした。

個人的には、③に興味がありましたね。ただ内容については一部???という点がありました。そもそも、なぜ農業なのか?ということです。

1次産業=農業という視点でストーリーが展開されていたのですが、「島国日本」および「震災後の日本の進路と九州の今後のあり方」というテーマであれば、「農業」より「漁業」に注目するのが普通だと私は思うのです。

今回の提言だけでなく、こういったプランでは、農業ばかりが取り上げられるのです。そして、食文化の云々、、と続くのですが、日本の食文化は元々漁食文化だったのは皆さんご存知のとおりです。お酒と野菜でウンチク、というよりお酒と魚介料理(+牛や豚、鳥)といったほうが日本の食文化のメインストリームだと私は思います。

特に、震災後、原発の問題等で食の安心・安全が叫ばれる中、天然モノもそうですが、肥料や生産工程が管理された養殖業をより発展させ、儲かる仕組み作りを行うほうが、より今回のテーマにあっており、今回被害を免れた九州地域のなすべきものではないかな、と思った次第です。これには、異論がある方もいるとは思いますが、「産学連携界のグルメ王」と呼ばれている私の個人的感想です(笑)。

発表の後、QRECの大口スポンサーであるロバート・ファンさんがご講演されました。

日本社会の良い点・悪い点を、ビジネス・経営という視点からズバリと分析されていらっしゃいました。さすが、7000億円企業を立ち上げたアントレプレナーだなと思った次第です。

今回の発表が、提言だけで終わることなく、実行に移される(または、移そうとする)フェーズに進むこと期待しています。

2012年01月29日

九大東京同窓会賀詞交換会2012

先週1月25日に、今年初めて東京に出張しました。用務を終えて夜向かったのは神田の学士会館。九大東京同窓会賀詞交換会に参加するためです。今年の賀詞交換会には、賀詞交換会の企画メンバーからの依頼で、産学連携機構九州として展示・出展を行いました。

弊社が特許をライセンスしている企業の材料を利用した化粧品「VIVCO」を、販売元のココカラファインホールディングスさんのご協力にいり女性参加者に無料配布させていただきました。皆さん興味を示していただいたようで何よりでした。これをキッカケにまずは試していただき、今後購入をしていただければと思っています。

当日は約250名を越える関東地区在住の九大同窓生がご参加されたようです。

乾杯の挨拶は、東京同窓会会長で、元日本通運会長の岡部先輩。

九大からは、有川総長もご参加いただき、祝辞を頂きました。

私自身は、同年代の同窓生との新たな出会い、友人・知人との再会など、楽しいイベントでした。2次会では学士会館近くの居酒屋が、九大OB・OGが占拠状態になりました(笑)。企画メンバーの皆さんお疲れさまでした。次回は夏のサマーフェスタ。都合つけば次回も参加したいと思っています。

弊社が特許をライセンスしている企業の材料を利用した化粧品「VIVCO」を、販売元のココカラファインホールディングスさんのご協力にいり女性参加者に無料配布させていただきました。皆さん興味を示していただいたようで何よりでした。これをキッカケにまずは試していただき、今後購入をしていただければと思っています。

当日は約250名を越える関東地区在住の九大同窓生がご参加されたようです。

乾杯の挨拶は、東京同窓会会長で、元日本通運会長の岡部先輩。

九大からは、有川総長もご参加いただき、祝辞を頂きました。

私自身は、同年代の同窓生との新たな出会い、友人・知人との再会など、楽しいイベントでした。2次会では学士会館近くの居酒屋が、九大OB・OGが占拠状態になりました(笑)。企画メンバーの皆さんお疲れさまでした。次回は夏のサマーフェスタ。都合つけば次回も参加したいと思っています。

2012年01月24日

地域政策デザイナー養成講座 政策提言発表シンポジウム

+++++

九州大学では、自律的な地域経営を担う企画立案能力の高い人材を育成するとともに、地域における諸問題の解決に貢献するため、当面する課題に対して実践的な政策を立案し、大胆に発信することを目指して、産学官連携による地域政策デザイナー養成講座を開設しています。

+++++

ということで、九大が、九州経済調査会等と連携し実施している「地域政策デザイナー養成講座」のシンポジウムが今週末1月28日に開催されます。

詳細はこちら

この講座のディレクションを行っているのが、九大産学連携センターの谷口教授。地方分権、道州制が議論される中、地域の具体的な課題を把握し、かつ、Think Global, Act Local の視点で地域のビジョン・政策を立案できる人材が求められており、そのような人材を育成する目的で彼が企画した講座です。社会人を中心に九大の学生も巻き込み、人材育成の視点でまさに「産学連携」な講座です。

シンポジウムには、九大の大先輩であるロバート・ファンさんも参加され、ご講演されるようです。ご興味のある方是非ご参加ください。私も参加の予定です。

九州大学では、自律的な地域経営を担う企画立案能力の高い人材を育成するとともに、地域における諸問題の解決に貢献するため、当面する課題に対して実践的な政策を立案し、大胆に発信することを目指して、産学官連携による地域政策デザイナー養成講座を開設しています。

+++++

ということで、九大が、九州経済調査会等と連携し実施している「地域政策デザイナー養成講座」のシンポジウムが今週末1月28日に開催されます。

詳細はこちら

この講座のディレクションを行っているのが、九大産学連携センターの谷口教授。地方分権、道州制が議論される中、地域の具体的な課題を把握し、かつ、Think Global, Act Local の視点で地域のビジョン・政策を立案できる人材が求められており、そのような人材を育成する目的で彼が企画した講座です。社会人を中心に九大の学生も巻き込み、人材育成の視点でまさに「産学連携」な講座です。

シンポジウムには、九大の大先輩であるロバート・ファンさんも参加され、ご講演されるようです。ご興味のある方是非ご参加ください。私も参加の予定です。

2012年01月19日

政策のための科学

+++++

九州大学は、このたび、文部科学省「科学技術イノベーション政策における『政策のための科学』」

推進事業に応募し、「基盤的研究・人材育成拠点(領域開拓拠点)」の一つに採択されました。

本学は、応募にあたり、東アジアと地域イノベーションを領域の軸とし、専門領域と政策のための

科学をつなぐ人材の育成等を提案し、これが評価されたものです。

これに伴い、平成24年4月には「東アジア地域STI政策教育研究センター」(仮称)を設置し、

平成25年度から、大学院の共通教育として「STI 政策科学専修コース」を開講します。

将来的には、これを発展させ、大学院統合新領域学府「STI政策科学専攻」の開設を予定していま

す。これにより、九州大学は、我が国における多方面の政策分野で、科学的な根拠をもって政策立案を

進めていく人材の育成を目指します。

+++++

ということで、この度九州大学が、文部科学省 科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」 基盤的研究・人材育成拠点整備事業の公募における採択機関に採択されました。

詳細はこちら

科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」 基盤的研究・人材育成拠点整備事業についてはこちら

今回九大が採択されるにあたり、構想を企画・立案したのが私がQBS時代のゼミの恩師である永田晃也経済学研究院教授です。以前からこの提案の話は伺っていたのですが、採択され、嬉しい限りです。

しかしながら、政策のための科学って???といった印象をお持ちの方がほとんどではないでしょうか?

私自身もそんなに理解しているわけではないのですが、私自身の理解としては以下のような感じです。

◯イノベーション創出という御旗のもとに、科学技術に関する予算が投入されている中、そういった政策を企画・立案するスタッフが、専門的知識を有し、客観的根拠(エビデンス)に基づいて政策の検討や企画を行っているかというと疑問。

◯民間企業における中長期的な経営・技術戦略の策定等を行う場合でも同様。

◯そのために、科学技術やイノベーション政策を客観的根拠(つまり科学的根拠)に基づき立案・評価することが可能な人材の育成や、このような新たな研究領域の発展、さらに「科学技術イノベーション政策のための科学」と自然科学・人文社会科学等の各専門領域をつなぐ人材の育成を目的とした総合拠点づくりを行うにあたり、それを補佐しつつ拠点間連携を図る領域開拓拠点の一つとして九州大学が採択された。

MOT、イノベーション、科学技術政策等々の重要性を言われる中、九州地域における研究・教育拠点は今までにほとんどなく、又、研究者の質・量といった点においても、関東・関西圏に比べて劣っていた(私はそう思います)中、このような拠点に九大が採択されたことは非常に意義があると思います。本プロジェクトの今後の動向に注目ですね。

九州大学は、このたび、文部科学省「科学技術イノベーション政策における『政策のための科学』」

推進事業に応募し、「基盤的研究・人材育成拠点(領域開拓拠点)」の一つに採択されました。

本学は、応募にあたり、東アジアと地域イノベーションを領域の軸とし、専門領域と政策のための

科学をつなぐ人材の育成等を提案し、これが評価されたものです。

これに伴い、平成24年4月には「東アジア地域STI政策教育研究センター」(仮称)を設置し、

平成25年度から、大学院の共通教育として「STI 政策科学専修コース」を開講します。

将来的には、これを発展させ、大学院統合新領域学府「STI政策科学専攻」の開設を予定していま

す。これにより、九州大学は、我が国における多方面の政策分野で、科学的な根拠をもって政策立案を

進めていく人材の育成を目指します。

+++++

ということで、この度九州大学が、文部科学省 科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」 基盤的研究・人材育成拠点整備事業の公募における採択機関に採択されました。

詳細はこちら

科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」 基盤的研究・人材育成拠点整備事業についてはこちら

今回九大が採択されるにあたり、構想を企画・立案したのが私がQBS時代のゼミの恩師である永田晃也経済学研究院教授です。以前からこの提案の話は伺っていたのですが、採択され、嬉しい限りです。

しかしながら、政策のための科学って???といった印象をお持ちの方がほとんどではないでしょうか?

私自身もそんなに理解しているわけではないのですが、私自身の理解としては以下のような感じです。

◯イノベーション創出という御旗のもとに、科学技術に関する予算が投入されている中、そういった政策を企画・立案するスタッフが、専門的知識を有し、客観的根拠(エビデンス)に基づいて政策の検討や企画を行っているかというと疑問。

◯民間企業における中長期的な経営・技術戦略の策定等を行う場合でも同様。

◯そのために、科学技術やイノベーション政策を客観的根拠(つまり科学的根拠)に基づき立案・評価することが可能な人材の育成や、このような新たな研究領域の発展、さらに「科学技術イノベーション政策のための科学」と自然科学・人文社会科学等の各専門領域をつなぐ人材の育成を目的とした総合拠点づくりを行うにあたり、それを補佐しつつ拠点間連携を図る領域開拓拠点の一つとして九州大学が採択された。

MOT、イノベーション、科学技術政策等々の重要性を言われる中、九州地域における研究・教育拠点は今までにほとんどなく、又、研究者の質・量といった点においても、関東・関西圏に比べて劣っていた(私はそう思います)中、このような拠点に九大が採択されたことは非常に意義があると思います。本プロジェクトの今後の動向に注目ですね。